Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько прочно наш мир, от самых основ жизни до повседневных предметов, связан с невидимыми структурами, которые называют полимерами? Историки и ученые сходятся во мнении: эти удивительные молекулярные цепочки являются одним из величайших чудес природы и одновременно одним из важнейших достижений человеческого гения. От ДНК, несущей генетический код, до древесной целлюлозы, из которой состоят леса, полимеры — это настоящие архитекторы материального мира, определяющие его форму и функции.

По своей сути, полимер представляет собой гигантскую молекулу, состоящую из множества повторяющихся мелких строительных блоков, или мономеров, соединенных в длинные цепи. Вы можете представить это как бесконечное ожерелье, где каждая бусинка — это мономер, а вся нить — полимер. Именно эта уникальная структура, способность образовывать длинные, прочные и гибкие цепи, наделяет полимеры их исключительными свойствами. Согласно современным представлениям, жизнь на Земле была бы невозможна без полимеров. Белки, крахмал, целлюлоза, натуральный каучук — все это природные полимеры, которые тысячелетиями служили человеку, порой без его явного понимания их истинной природы.

Сложно переоценить их роль. Наши мышцы состоят из полимерных белков, наш мозг функционирует благодаря полимерным нейротрансмиттерам, а растения строят свои мощные стволы из целлюлозы. Долгое время человечество лишь использовало эти природные дары, не вмешиваясь в их молекулярное создание. Дерево для постройки домов, шерсть для одежды, хлопок для нитей — все это было частью повседневной жизни. Но именно стремление понять, а затем и повторить или улучшить эти природные процессы, привело к грандиозной химической революции, которая навсегда изменила облик нашей цивилизации. Эта революция началась с осознания того, что, если природа создает такие сложные и функциональные материалы, возможно, и человек способен на нечто подобное, но уже в контролируемых условиях лаборатории.

Первые шаги к полимерной революции: От натуральных чудес до искусственного будущего

Путь человечества от простого использования природных полимеров к их сознательному синтезу был долгим и тернистым, отмеченным рядом удивительных открытий и случайных удач. На протяжении веков люди полагались на дерево, натуральные волокна, такие как хлопок, лен и шерсть, а также каучук, получаемый из сока некоторых растений. Эти материалы были бесценны, но имели свои ограничения: они могли быть подвержены гниению, требовали особого ухода, были неустойчивы к влаге или температурным перепадам. Стремление улучшить их свойства, сделать более долговечными или придать новые качества стало катализатором для ранних химических экспериментов.

Одним из первых значительных прорывов в понимании и модификации природных полимеров стало открытие процесса вулканизации каучука. В середине XIX века, в 1839 году, американский изобретатель Чарльз Гудьир (хотя существуют и другие версии приоритета, например, Томаса Хэнкока в Англии) совершил, по сути, революцию. Согласно легенде, случайное попадание смеси каучука и серы на горячую плиту показало, что материал становится гораздо более прочным, эластичным и устойчивым к изменениям температуры. Этот процесс, который мы сегодня понимаем как создание дополнительных поперечных связей между полимерными цепями каучука с помощью серы, превратил липкий, нестабильный природный материал в основу для шин, обуви и множества других промышленных изделий. Это был первый шаг к осознанному изменению свойств природных полимеров.

Следующим важным этапом стало создание так называемых «полусинтетических» полимеров. Ярким примером является целлулоид. В 1860-х годах Александр Паркс в Великобритании и, независимо от него, братья Гиатт в США, экспериментируя с нитроцеллюлозой (продуктом реакции целлюлозы с азотной кислотой), обнаружили, что при добавлении камфоры получается твердый, но при этом термопластичный материал. Целлулоид стал первым пластиком, который можно было формовать при нагревании, что открыло путь для массового производства множества изделий — от бильярдных шаров и фотопленки до воротничков и зубных протезов. Несмотря на свою легковоспламеняемость, целлулоид стал символом новой эры, когда материалы могли быть созданы и сформированы по воле человека, а не просто найдены в природе.

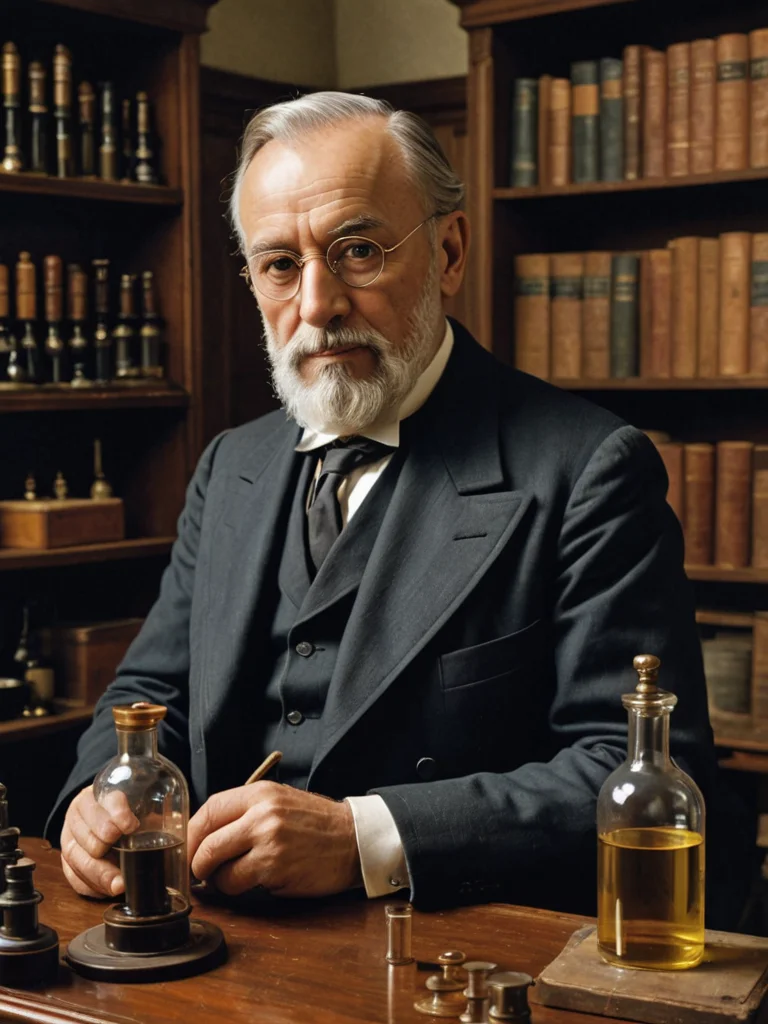

Однако подлинная полимерная революция началась с изобретения первого полностью синтетического полимера, не имеющего аналогов в природе. Эту честь историки единогласно отдают американскому химику бельгийского происхождения Лео Хендрику Бакеланду. В начале XX века, в 1907 году, Бакеланд разработал процесс получения материала, который он назвал бакелитом. Он был результатом реакции фенола и формальдегида, протекающей под воздействием высокой температуры и давления. Бакелит стал настоящим чудом своего времени: он был твердым, прочным, устойчивым к высоким температурам, электрически непроводящим и, что самое важное, его можно было формовать в сложнейшие изделия. Это был первый «термореактивный» пластик, то есть после формовки он затвердевал и не мог быть повторно расплавлен. От телефонных аппаратов и радиоприемников до электрических розеток и рукояток инструментов — бакелит быстро завоевал мир, став символом индустриальной мощи и предвестником новой эры, эры пластмасс.

Пластмассовая эра: Как полимеры завоевали наши дома и изменили промышленность

Изобретение бакелита открыло шлюзы для беспрецедентного развития полимерной химии. XX век, особенно его вторая половина, стал настоящей «пластмассовой эрой». Ученые и инженеры, вдохновленные успехами пионеров, начали систематически исследовать различные мономеры и методы их полимеризации, стремясь создать материалы с заданными свойствами. И им это блестяще удалось. С каждым новым открытием появлялись все новые виды пластмасс, каждая со своими уникальными характеристиками, которые позволяли ей решать специфические задачи и проникать во все новые сферы человеческой деятельности.

Одним из самых значимых прорывов стало создание нейлона. В конце 1930-х годов, команда ученых под руководством Уоллеса Карозерса в компании DuPont синтезировала этот удивительный полиамид. Нейлон обладал невероятной прочностью, эластичностью и устойчивостью к износу. Его первое массовое применение — чулки, которые произвели фурор на рынке и быстро стали дефицитным товаром. Но нейлон был гораздо больше, чем просто материал для одежды. Из него стали делать парашюты, канаты, рыболовные сети, зубные щетки, а позже и компоненты машин. Он стал первым из множества синтетических волокон, которые изменили мировую текстильную промышленность, сделав одежду более доступной, прочной и легкой в уходе.

За нейлоном последовали и другие «звезды» полимерного мира. Полиэтилен, открытый в 1930-х годах, но получивший широкое распространение после Второй мировой войны благодаря усовершенствованию его производства, стал самым массовым пластиком в мире. Его легкость, гибкость, химическая инертность и невысокая стоимость сделали его идеальным для производства упаковочных пленок, пакетов, бутылок, контейнеров и игрушек. Подумайте только, каждый раз, когда вы берете в руки пластиковую бутылку воды или продукт в полиэтиленовой упаковке, вы соприкасаетесь с результатом одного из самых успешных полимерных открытий.

Не менее важными стали поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол. ПВХ, благодаря своей долговечности, устойчивости к влаге и химикатам, нашел широкое применение в строительстве (окна, трубы, напольные покрытия), производстве кабелей, искусственной кожи и медицинских изделий. Полистирол, известный своей легкостью и возможностью формования, стал основой для одноразовой посуды, корпусов бытовой техники, игрушек и теплоизоляционных материалов. Помните легкие вспененные стаканчики для кофе? Это именно он.

Развитие полимерной химии привело к появлению целого ряда специализированных пластмасс:

- Полипропилен: универсальный материал для автомобильных деталей, мебели, контейнеров.

- Поликарбонат: очень прочный, прозрачный пластик, используемый для дисков CD/DVD, линз, защитных стекол.

- Силиконы: уникальные полимеры на основе кремния, сочетающие гибкость, термостойкость и инертность, нашедшие применение в медицине, кулинарии, электронике.

Благодаря этим материалам, промышленность получила возможность создавать легкие, прочные, долговечные и дешевые изделия, которые ранее были немыслимы или требовали дорогих и тяжелых металлов, стекла или дерева. От облегчения самолетов и автомобилей до миниатюризации электроники и создания стерильных медицинских инструментов — пластмассы радикально изменили производственные процессы и потребительские рынки.

Пластмассы буквально перестроили наши дома и офисы. Они сделали доступными бытовую технику, мебель, игрушки, упаковку для продуктов, значительно улучшив качество и комфорт жизни миллионов людей. Это было время невиданного потребительского бума, когда новые, блестящие, легкие и яркие предметы из пластика заполняли полки магазинов, обещая будущее, свободное от тяжелого труда и ограничений. Этот период стал золотым веком для полимерной индустрии, который, однако, нес в себе и семена будущих, не менее значимых вызовов.

Обратная сторона прогресса: Экологический вызов и поиск устойчивого будущего

Несмотря на все неоспоримые преимущества и инновации, которые принесла пластмассовая эра, ее бурное развитие не осталось без последствий. Как это часто бывает с технологическими прорывами, со временем стали очевидны и их побочные эффекты. К концу XX века, а особенно в XXI веке, человечество столкнулось с глобальным экологическим вызовом, связанным с масштабами производства, потребления и утилизации пластмасс. Проблема заключается в том, что большинство синтетических полимеров, созданных человеком, чрезвычайно долговечны – это то самое свойство, которое изначально воспринималось как их главное достоинство. Они не разлагаются естественным путем в окружающей среде или делают это крайне медленно, на протяжении сотен и даже тысяч лет.

Огромные объемы пластиковых отходов стали загрязняющим фактором беспрецедентных масштабов. Океаны заполняются «мусорными островами», пластик находят в самых отдаленных уголках планеты, от арктических льдов до глубоководных впадин. Особую тревогу вызывает проблема микропластика – мельчайших частиц полимеров, образующихся при распаде крупных объектов или изначально производимых для определенных целей (например, в косметике). Эти частицы проникают в пищевые цепочки, оказываются в воде, воздухе и даже в организме человека, вызывая серьезные опаждения у ученых относительно их долгосрочного воздействия на здоровье и экосистемы.

Осознав масштабы проблемы, мировое сообщество, ученые, правительства и промышленные предприятия начали активно искать пути к более устойчивому будущему для полимеров. Эти усилия можно условно разделить на несколько ключевых направлений:

- Переработка (рециклинг): Это один из наиболее очевидных способов уменьшить количество пластиковых отходов. Разрабатываются новые, более эффективные и экономически выгодные технологии сбора, сортировки и переработки различных видов пластика. Однако сложности остаются – загрязнение, смешивание разных типов полимеров и ограниченное количество циклов переработки для некоторых материалов.

- Разработка биоразлагаемых полимеров: Цель состоит в создании пластиков, которые могут быть разложены микроорганизмами в контролируемых или естественных условиях за относительно короткий срок. Примером могут служить полилактид (PLA) из кукурузного крахмала или полигидроксиалканоаты (PHA), производимые бактериями. Хотя они и представляют собой перспективное направление, важно понимать, что «биоразлагаемость» часто зависит от специфических условий (температура, влажность, наличие определенных микроорганизмов), и не всегда такие материалы разлагаются в обычных условиях свалок или морей.

- Использование биопластиков (из возобновляемых ресурсов): Это полимеры, произведенные из растительного сырья, такого как сахарный тростник, кукуруза или целлюлоза, а не из ископаемого топлива. Они могут быть как биоразлагаемыми, так и нет (например, био-полиэтилен). Основная идея – снизить зависимость от ограниченных нефтяных ресурсов и уменьшить углеродный след производства.

- Концепция циркулярной экономики: Это более широкий подход, который направлен на минимизацию отходов и максимальное использование ресурсов. Вместо линейной модели «добыча-производство-использование-утилизация», циркулярная экономика стремится к замкнутому циклу, где материалы и продукты используются как можно дольше, а затем перерабатываются и возвращаются в цикл производства. Для полимеров это означает дизайн продуктов, которые легко ремонтируются, повторно используются и эффективно перерабатываются в конце срока службы.

Историки будущего, несомненно, будут оценивать нашу эпоху по тому, как мы справились с этим вызовом. Признавая огромный вклад пластмасс в развитие цивилизации, человечество сегодня осознает необходимость трансформации парадигмы их использования. Это не означает полный отказ от полимеров – это нереалистично и нецелесообразно, учитывая их незаменимую роль. Это означает переход к более ответственному и осознанному подходу, где инновации в химии полимеров идут рука об руку с принципами устойчивого развития и защитой окружающей среды.

От научного прорыва до глобального наследия: Неоконченная история полимеров

История химии полимеров и создания пластмасс – это яркий пример того, как глубокое научное понимание фундаментальных принципов природы может привести к революционным изменениям в повседневной жизни каждого человека. От первых наблюдений за природными материалами до целенаправленного синтеза сложных молекулярных структур, этот путь был полон вызовов, гениальных догадок и, порой, счастливых случайностей. То, что начиналось как академический интерес к гигантским молекулам, превратилось в одну из движущих сил индустриального прогресса XX века, определившую облик современного мира.

Полимеры дали нам легкость, прочность, гибкость и изоляцию, которые были недостижимы с традиционными материалами. Они позволили создать новые технологии, значительно улучшить медицину, транспорт, связь и быт. Мы носим одежду из синтетических волокон, пользуемся электроникой с пластиковыми корпусами, упаковываем продукты в пленку, строим дома с пластиковыми окнами и трубами. В каждом аспекте нашей жизни мы сталкиваемся с наследием полимерной революции. И, что самое удивительное, несмотря на их повсеместное присутствие, большинство из нас редко задумываются о сложности и истории этих материалов.

Однако, как мы уже убедились, эта история не является исключительно историей триумфа. Она также является уроком о важности предвидения и ответственности. Увлеченные созданием новых, функциональных материалов, ученые и промышленники вначале не в полной мере осознавали долгосрочные экологические последствия массового производства и потребления неразлагаемых пластмасс. Это осознание пришло позднее, и теперь оно является неотъемлемой частью современного полимерного исследования и разработки. Сегодняшние химики и инженеры сталкиваются с двойной задачей: продолжать создавать инновационные полимеры, которые решают глобальные проблемы (например, в медицине, энергетике или космосе), и одновременно разрабатывать способы их производства и утилизации, которые не наносят вреда планете.

Будущее полимеров выглядит не менее захватывающим, чем их прошлое. Исследователи работают над «умными» полимерами, которые могут реагировать на внешние стимулы (температура, свет, pH), самовосстанавливающимися материалами, полимерами для 3D-печати персонализированных протезов и органов, а также полностью перерабатываемыми и циркулярными пластиками, которые будут служить основой для настоящей безотходной экономики. Возможно, мы увидим эру, когда пластик будет настолько ценным ресурсом, что его сбор и переработка станут экономически выгоднее, чем производство нового.

Таким образом, история химии полимеров – это не просто набор химических формул и дат. Это история человеческого любопытства, изобретательности, стремления к прогрессу и, наконец, осознания нашей ответственности перед планетой. Это история о том, как невидимые нити, однажды обнаруженные в природе и затем мастерски воссозданные в лаборатории, навсегда изменили наш мир, оставив нам как великие достижения, так и серьезные вызовы. И эта история, подобно бесконечной полимерной цепи, продолжает писаться каждый день, обещая новые открытия и требуя мудрых решений от будущих поколений.