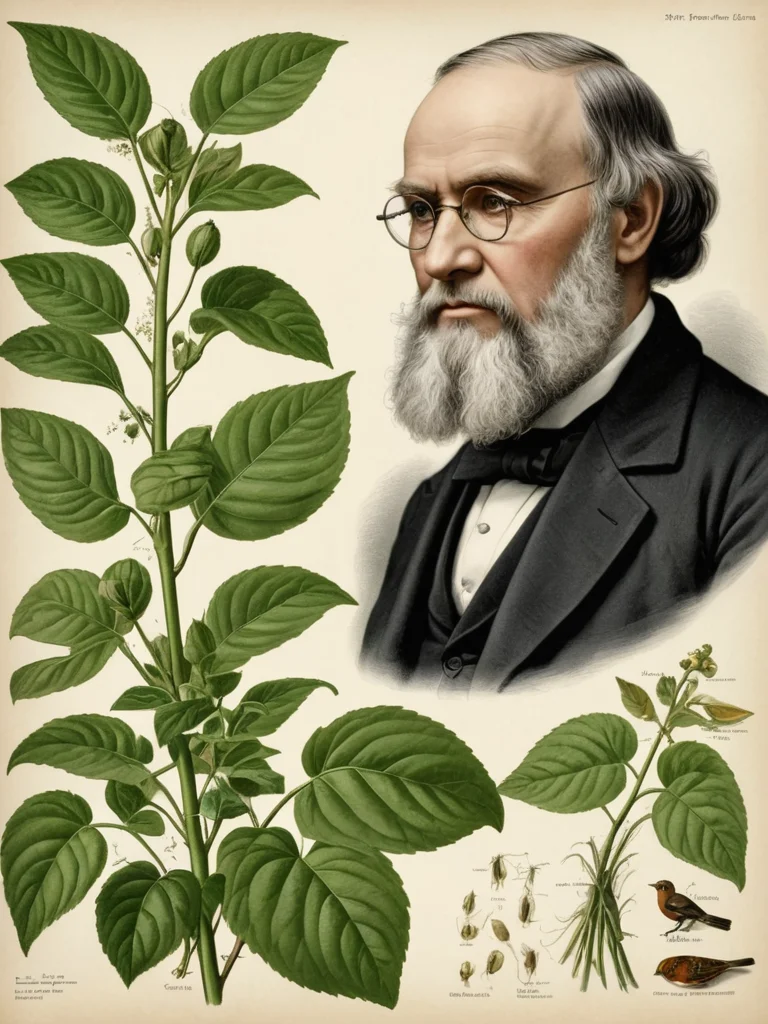

Когда великий английский натуралист Чарльз Дарвин представил миру свою революционную теорию естественного отбора в середине XIX века, он открыл дверь в совершенно новое понимание жизни на Земле. Его проницательное наблюдение о том, что виды изменяются со временем, приспосабливаясь к окружающей среде, и что движущей силой этого процесса является «борьба за существование», где наиболее приспособленные выживают и передают свои признаки, стало краеугольным камнем биологии. Однако, несмотря на всю гениальность дарвиновской идеи, у неё был один существенный пробел: Дарвин не мог объяснить механизм наследственности. Он видел, что признаки передаются от родителей к потомкам, и что изменчивость существует, но как именно это происходит, оставалось для него загадкой. Он понятия не имел о существовании генов, ДНК или законов наследственности, которые бы объяснили, почему некоторые признаки сохраняются, а другие исчезают, или как возникают новые вариации.

В начале XX века, когда дарвиновская теория укоренилась, но в то же время столкнулась с рядом критических вопросов, возникла необходимость в новом, более полном осмыслении эволюционных процессов. Палеонтологи находили ископаемые останки, которые демонстрировали постепенные изменения видов на протяжении миллионов лет, систематики классифицировали бесчисленное множество организмов, выявляя их родственные связи, а генетики, к тому времени уже переоткрывшие работы Грегора Менделя, начинали понимать фундаментальные законы наследственности. Но эти дисциплины существовали как бы сами по себе, каждая со своим языком и методами исследования. Казалось, что разные ветви биологии говорят о разных вещах, и не было единой, всеобъемлющей теории, которая могла бы связать их воедино. Возникла своеобразная интеллектуальная разобщенность, когда одни учёные фокусировались на крупномасштабных изменениях, наблюдаемых в ископаемой летописи (макроэволюции), а другие — на мелких, но измеримых изменениях в популяциях (микроэволюции).

Именно в этот период интеллектуальной ферментации и разобщенности зародилась идея «синтеза» — объединения. Учёные начали осознавать, что для полного понимания эволюции необходимо интегрировать знания из генетики, цитологии (науки о клетке), систематики, палеонтологии, эмбриологии и биогеографии. Они понимали, что лишь с помощью такого междисциплинарного подхода можно ответить на главные вопросы: как возникает изменчивость, как она передается по наследству, как естественный отбор работает на уровне популяций, и как, в конечном итоге, возникают новые виды и целые группы организмов. Это было не просто добавление новых фактов к старой теории; это было переосмысление эволюции через призму новой, мощной концептуальной рамки. Современная синтетическая теория эволюции (сокращенно СТЭ) родилась из этого стремления к единству, став результатом интеллектуальной работы целого поколения выдающихся биологов.

СТЭ не отвергла Дарвина, но расширила и углубила его учение, предоставив ему прочную генетическую основу. Она стала тем «мостиком», который соединил разрозненные фрагменты биологического знания в единую, гармоничную картину. Именно это объединение стало истинным прорывом, позволившим объяснить феномен жизни во всей его сложности и многообразии. Благодаря СТЭ, мы теперь понимаем, что эволюция – это не просто набор разрозненных явлений, а непрерывный, многогранный процесс, управляемый конкретными генетическими и экологическими механизмами. Это было поистине революционное изменение, которое перевернуло представление о том, как функционирует живой мир и как он развивался на протяжении миллиардов лет. СТЭ позволила нам увидеть, что даже самые сложные формы жизни, от простейших бактерий до человека, подчиняются одним и тем же фундаментальным эволюционным принципам, что делает её одной из самых мощных и всеобъемлющих теорий в истории науки.

Генетический прорыв: Как дарвин встретил менделя и что из этого вышло?

Ключевым элементом, который восполнил пробелы в дарвиновской теории и привел к созданию синтетической теории эволюции, стало переоткрытие и глубокое понимание законов наследственности, сформулированных австрийским монахом Грегором Менделем. Его экспериментальная работа с горохом, проведенная в середине XIX века, опередила своё время настолько, что оставалась незамеченной на протяжении десятилетий. Мендель показал, что признаки передаются от родителей к потомкам не через смешивание «кровей», как предполагалось ранее, а через дискретные единицы, которые сегодня мы называем генами. Он выявил, что существуют доминантные и рецессивные признаки, и что они наследуются в определенных предсказуемых пропорциях. Это открытие стало подлинным фундаментом для понимания того, как изменчивость сохраняется и передается из поколения в поколение.

Начало XX века ознаменовалось «ренессансом» менделизма, когда несколько учёных независимо друг от друга переоткрыли его работы. С этого момента генетика начала развиваться семимильными шагами. Биологи стали понимать, что именно гены, расположенные на хромосомах, являются носителями наследственной информации. Мутации – случайные, ненаправленные изменения в этих генах – были признаны основным источником новой изменчивости. Это было критически важно, поскольку Дарвин мог лишь наблюдать изменчивость, но не мог объяснить её происхождение. Теперь же стало ясно, что мутации постоянно поставляют «сырьё» для естественного отбора, создавая новые варианты признаков, на которые может воздействовать окружающая среда.

Однако дело не ограничилось одними лишь мутациями. Генетики начали изучать и другие механизмы, влияющие на генетическое разнообразие популяций. Одним из таких механизмов стал генетический дрейф – случайные колебания частот аллелей (различных форм одного гена) в популяции. Его эффект особенно заметен в малых популяциях, где случайность может привести к значительному изменению генетического состава без участия естественного отбора. Например, если в небольшой группе животных один индивид с редким аллелем не сможет размножиться из-за несчастного случая, не связанного с его приспособленностью, частота этого аллеля в следующем поколении может резко сократиться или он вовсе исчезнет. И наоборот, случайное успешное размножение носителя редкого аллеля может привести к его быстрому распространению.

Другим важным фактором является поток генов (или генный дрейф) – обмен генетическим материалом между различными популяциями одного вида. Это происходит, когда особи мигрируют из одной популяции в другую и успешно размножаются, принося с собой свои гены. Поток генов может как увеличивать генетическое разнообразие внутри популяции, так и выравнивать различия между популяциями, препятствуя их дивергенции и, как следствие, видообразованию. Представьте, например, две популяции одного вида птиц, обитающие на разных берегах реки. Если птицы иногда перелетают реку и скрещиваются, они будут обмениваться генами, поддерживая генетическое единство вида.

Итак, «встреча» Дарвина и Менделя, или, точнее, интеграция дарвиновской идеи естественного отбора с менделевскими законами наследственности и современными представлениями о генетике, дала начало мощной и всеобъемлющей теории. Стало ясно, что естественный отбор работает не с абстрактными «признаками», а с конкретными генотипами (набором генов) и фенотипами (проявляющимися признаками), которые являются результатом этих генотипов и влияния окружающей среды. Изменчивость, на которой базируется отбор, возникает благодаря мутациям и рекомбинациям (перетасовке генов во время полового размножения). Распространение или исчезновение тех или иных вариантов генов в популяции происходит под влиянием естественного отбора, генетического дрейфа и потока генов. Таким образом, эти генетические механизмы стали не просто дополнением, а интегрированной частью понимания эволюционного процесса, превратившись из недостающего звена в прочный фундамент синтетической теории эволюции. Понимание роли каждого из этих факторов – мутаций, генетического дрейфа, потока генов и, конечно, естественного отбора – позволило учёным объяснить, как популяции изменяются со временем и как эти изменения в конечном итоге приводят к возникновению новых видов и огромного разнообразия жизни на Земле.

Единая картина жизни: Как стэ ответила на главные вопросы биологии?

Одним из величайших достижений современной синтетической теории эволюции стало её умение объединить разрозненные, казалось бы, биологические дисциплины в единую, связную научную парадигму. До появления СТЭ палеонтологи изучали древние формы жизни, систематики классифицировали современные организмы, генетики исследовали наследственность в лабораториях, а экологи наблюдали за взаимодействиями организмов в природе. Каждая область давала ценные, но фрагментарные знания. СТЭ выступила в роли мощного интеллектуального клея, показав, как все эти кусочки головоломки идеально подходят друг к другу, формируя целостную и логичную картину эволюции.

СТЭ дала убедительные ответы на фундаментальные вопросы, которые десятилетиями волновали биологов:

- Как возникают новые виды (видообразование)? СТЭ объяснила видообразование как результат накопления генетических различий между популяциями. Если две популяции одного вида оказываются изолированы друг от друга (географически, экологически или репродуктивно), они начинают развиваться независимо. Мутации, генетический дрейф и разные векторы естественного отбора, действующие в разных условиях, постепенно приводят к таким изменениям в их генофондах, что особи из разных популяций уже не могут скрещиваться и давать плодовитое потомство. В этот момент можно говорить о формировании новых видов. Классическим примером являются вьюрки Дарвина на Галапагосских островах, где географическая изоляция привела к появлению множества видов, каждый из которых адаптирован к своей нише и питанию.

- Как эволюция происходит на уровне популяций (микроэволюция)? СТЭ четко определила, что элементарной единицей эволюции является популяция, а не отдельный организм или вид. Изменения происходят в частотах аллелей в генофонде популяции от поколения к поколению. Эти изменения управляются такими силами, как естественный отбор (наиболее приспособленные генотипы увеличивают свою представленность), генетический дрейф (случайные изменения, особенно важные в малых популяциях), поток генов (миграция особей между популяциями) и мутации (постоянный источник новой изменчивости). Ярким примером микроэволюции является развитие устойчивости бактерий к антибиотикам или насекомых к пестицидам: случайные мутации дают некоторым особям устойчивость, они выживают в присутствии яда и передают этот признак потомству, приводя к быстрому распространению устойчивости в популяции.

- Как происходят крупномасштабные эволюционные изменения (макроэволюция)? СТЭ постулировала, что макроэволюция — это просто совокупность и продолжительное действие микроэволюционных процессов. То есть, большие изменения, наблюдаемые в ископаемой летописи (например, появление млекопитающих из рептилий или развитие крыльев у птиц), являются результатом миллионов лет накопления малых генетических изменений и видообразования. Палеонтологические данные, показывающие постепенные переходы между формами, прекрасно согласуются с этой идеей. СТЭ позволила объяснить, почему в ископаемой летописи иногда наблюдаются «пробелы» — это не обязательно отсутствие переходных форм, а скорее свидетельство прерывистого равновесия или неполноты летописи окаменелостей.

- Роль адаптации. СТЭ подчеркнула центральную роль адаптации в эволюции. Естественный отбор постоянно «оттачивает» организмы, делая их более приспособленными к конкретным условиям окружающей среды. Это объясняет поразительное разнообразие форм и функций в живом мире: от камуфляжа хамелеона до уникального клюва колибри, приспособленного для высасывания нектара. Каждая из этих адаптаций является результатом длительного процесса отбора, где те организмы, чьи генетические черты лучше соответствовали вызовам окружающей среды, имели больше шансов выжить и оставить потомство.

Таким образом, СТЭ предоставила мощный аналитический аппарат, который позволил биологам рассматривать жизнь как динамичную, постоянно развивающуюся систему. Она дала общую рамку для объяснения как мелких изменений, наблюдаемых в лабораторных экспериментах или короткие промежутки времени, так и грандиозных преобразований, которые происходили на протяжении геологических эр. Именно эта способность объединять и объяснять явления на разных масштабах сделала синтетическую теорию эволюции такой фундаментальной и влиятельной в биологии, предоставив единую и всеобъемлющую картину эволюционного процесса, которая до сих пор остается основой нашего понимания жизни.

Эволюция продолжается: Актуальна ли синтетическая теория сегодня и что нового?

Современная синтетическая теория эволюции, сформировавшаяся в середине XX века, безусловно, остается краеугольным камнем биологической науки. Её основные положения – естественный отбор как главная движущая сила, мутации как источник изменчивости, генетический дрейф и поток генов как факторы изменения частот аллелей, а также принцип, что макроэволюция является результатом накопления микроэволюционных процессов – по-прежнему широко признаны и подтверждаются огромным массивом эмпирических данных. Однако наука не стоит на месте, и за последние десятилетия наши знания о жизни расширились экспоненциально, особенно с развитием молекулярной биологии и геномики. Возникает закономерный вопрос: актуальна ли СТЭ в своем первоначальном виде сегодня, или она уже устарела?

Историки науки и биологи согласны: ядро СТЭ остаётся прочным и неоспоримым фундаментом. Но, как и любая успешная научная теория, СТЭ не является догмой, а скорее живой, развивающейся концепцией. Новые открытия не опровергают её, а скорее дополняют и расширяют, придавая ей новые измерения и уточняя механизмы. Это не отказ от синтеза, а его дальнейшее развитие и обогащение, часто называемое «расширенной синтетической теорией эволюции» или «третьим синтезом».

Среди наиболее значимых дополнений и уточнений можно выделить следующие:

- Эво-дево (Эволюционная биология развития): Эта дисциплина изучает, как изменения в генах, управляющих развитием организма, могут приводить к радикальным эволюционным новшествам. Стало понятно, что небольшие изменения в регуляторных генах (которые контролируют активность других генов во время развития эмбриона) могут иметь огромные фенотипические последствия, порождая новые формы и структуры. Например, незначительные сдвиги в экспрессии генов, отвечающих за рост конечностей, могут привести к появлению крыльев или плавников. Это показывает, что эволюция не всегда идёт микроскопическими шагами, но иногда совершает «скачки» благодаря изменениям в развитии.

- Эпигенетика: Эта область исследует изменения в активности генов, которые не связаны с изменением самой последовательности ДНК, но могут передаваться по наследству. Примеры включают метилирование ДНК или модификации гистонов, которые могут «включать» или «выключать» гены в ответ на воздействия окружающей среды. Хотя эпигенетические изменения обычно не так стабильны, как мутации ДНК, их изучение открывает новые пути для понимания того, как окружающая среда может влиять на наследственность и адаптацию в более коротких временных масштабах.

- Горизонтальный перенос генов: Традиционно СТЭ описывает эволюцию как процесс вертикальной передачи генов — от родителей к потомкам. Однако, особенно у прокариот (бактерий и архей), широко распространен горизонтальный перенос генов, когда генетический материал передается между несвязанными организмами, часто даже разных видов. Это явление играет огромную роль в распространении устойчивости к антибиотикам среди бактерий и в адаптации микроорганизмов к новым условиям, значительно ускоряя их эволюцию и усложняя «генеалогическое древо» жизни.

- Теория нейтральной эволюции: Предложенная Мотоо Кимурой, эта теория утверждает, что большинство молекулярных изменений (мутаций на уровне ДНК и белков), которые закрепляются в популяциях, являются нейтральными, то есть не дают ни преимущества, ни недостатка их носителям и распространяются в основном за счет генетического дрейфа, а не естественного отбора. Эта теория не противоречит СТЭ, но смещает акцент с отбора на случайность для большинства изменений на молекулярном уровне, при этом признавая, что естественный отбор является движущей силой для фенотипических адаптаций.

- Конструирование ниши: Это концепция, согласно которой организмы не просто пассивно адаптируются к своей среде, но активно изменяют и формируют её, влияя тем самым на векторы собственного отбора и отбора других видов. Например, бобры строят плотины, создавая новые водные экосистемы, которые затем влияют на их собственное выживание и выживание других видов. Это добавляет еще один уровень сложности во взаимодействие между организмом и окружающей средой.

Таким образом, СТЭ не устарела, а скорее повзрослела и обогатилась. Она по-прежнему обеспечивает фундаментальную рамку для понимания эволюции, но теперь эта рамка включает в себя более глубокое понимание генетических, молекулярных, развитий и экологических механизмов. Это говорит о силе научной теории: она не разрушается под натиском новых данных, а, напротив, интегрирует их, становясь еще более мощной и объяснительной. Современные исследования продолжают уточнять детали и добавлять новые слои к этой удивительной истории жизни, но основные принципы, заложенные в синтетической теории, остаются актуальными и сегодня.

Наследие великого синтеза: Почему понимание эволюции важно для каждого?

Современная синтетическая теория эволюции – это не просто набор академических доктрин, интересных лишь узкому кругу биологов. Это одна из самых мощных и всеобъемлющих научных концепций, которая кардинально изменила наше понимание мира природы и нашего места в нем. Её наследие ощущается во всех областях биологии, медицины, сельского хозяйства и даже в нашем повседневном мышлении. Понимание эволюции, вооруженное знаниями СТЭ, становится не просто признаком эрудиции, а жизненно важным инструментом для ориентации в современном мире.

Во-первых, СТЭ является фундаментом всей современной биологии. От молекулярной генетики до экологии, от анатомии до физиологии – ни одна биологическая дисциплина не может быть полностью понята без эволюционного контекста. Понимание того, как и почему организмы приобрели те или иные признаки, как они взаимодействуют и как развиваются во времени, дает ключ к разгадке самых сложных биологических проблем. Это позволяет нам видеть не просто разрозненные факты о живом мире, а единую, логичную и динамичную систему, в которой все части взаимосвязаны.

Во-вторых, эволюционное мышление, сформированное СТЭ, имеет огромное практическое значение.

- В медицине, например, понимание эволюции микроорганизмов крайне важно для борьбы с инфекционными заболеваниями. Развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, вирусов к противовирусным препаратам – это прямое следствие естественного отбора. Только осознавая механизмы эволюции патогенов, мы можем разрабатывать более эффективные стратегии лечения и вакцинации, предсказывать появление новых штаммов и адаптировать наши методы борьбы.

- В сельском хозяйстве эволюционные принципы лежат в основе селекции растений и животных, позволяя выводить новые, более продуктивные и устойчивые к болезням сорта и породы. Понимание генетического разнообразия и механизмов наследственности, как это объясняет СТЭ, позволяет нам целенаправленно улучшать сельскохозяйственные культуры, повышая урожайность и обеспечивая продовольственную безопасность.

- В охране природы и экологии знание эволюции абсолютно необходимо для сохранения биоразнообразия. Понимание того, как виды адаптируются, как формируются новые виды и как популяции реагируют на изменения окружающей среды (в том числе вызванные человеком), помогает разрабатывать эффективные программы по сохранению вымирающих видов, управлению экосистемами и борьбе с инвазивными видами. Мы понимаем, что сохранение генетического разнообразия внутри популяций — это залог их долгосрочной выживаемости и способности адаптироваться к будущим изменениям.

- Даже в разработке искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения используются принципы, вдохновленные эволюцией, такие как генетические алгоритмы, которые «отбирают» лучшие решения, имитируя процесс естественного отбора.

Наконец, понимание синтетической теории эволюции обогащает наше мировоззрение. Оно предлагает глубокое и научно обоснованное объяснение происхождения жизни, развития её многообразия и нашего места в этом огромном, постоянно меняющемся мире. Оно учит нас ценить сложность и взаимосвязанность всех живых существ, а также их удивительную способность адаптироваться и выживать в меняющихся условиях. Это знание способствует развитию критического мышления, умению отличать научные факты от мифов и заблуждений, а также осознанию важности непрерывного научного поиска.

В мире, где информация распространяется с невероятной скоростью, а дезинформация часто маскируется под науку, способность понимать и оценивать сложные научные концепции, такие как синтетическая теория эволюции, становится незаменимым навыком. Это помогает каждому из нас быть более информированным гражданином, принимать обоснованные решения и осознавать свою ответственность за будущее планеты. Великий синтез не только изменил биологию; он изменил наш взгляд на саму жизнь, и это его главное, неугасающее наследие.