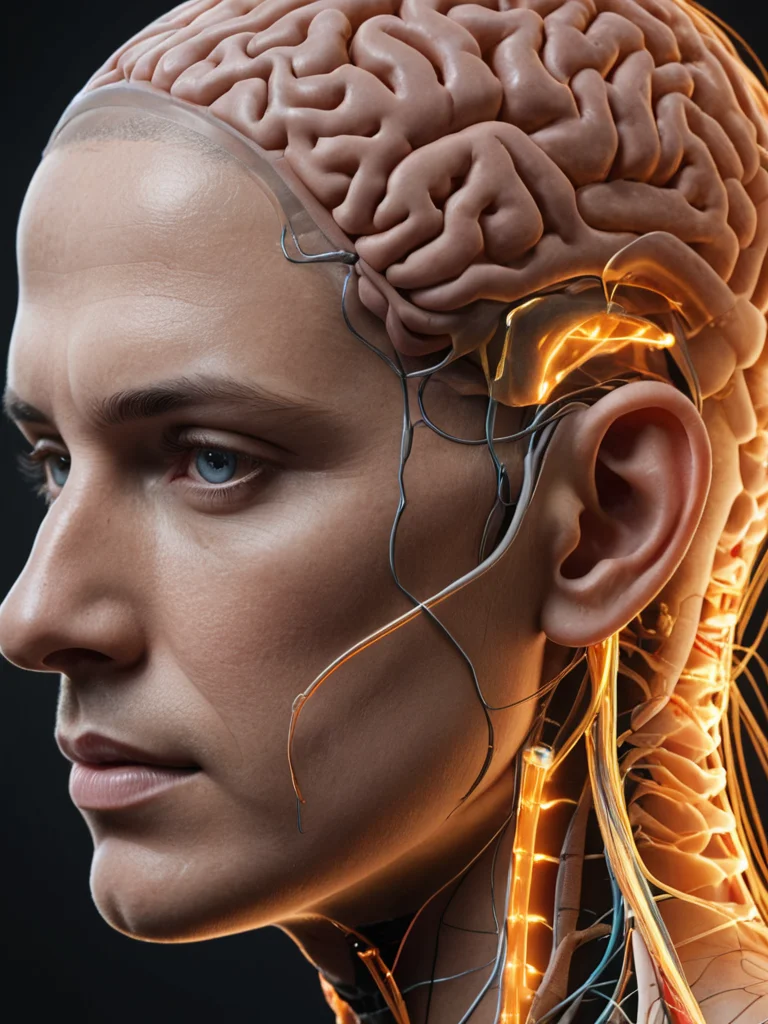

Представьте себе самую сложную и загадочную «машину» во Вселенной — человеческий мозг. Он способен создавать симфонии, решать сложнейшие уравнения, любить и ненавидеть, помнить прошлое и мечтать о будущем. Но как это невероятное биологическое чудо работает? Как миллиарды нервных клеток — нейронов — обмениваются информацией, создавая наши мысли, чувства и движения? На протяжении веков эта загадка оставалась одной из величайших тайн, окутанных мистикой и философскими рассуждениями. Историки науки считают, что именно открытие нейромедиаторов и принципов работы синапсов стало той самой «молчаливой революцией», которая позволила приоткрыть завесу над этой тайной, превратив спекуляции в конкретные, измеримые научные факты. Это был не просто шаг, а настоящий квантовый скачок в нашем понимании самих себя.

Долгое время ученые лишь смутно догадывались о механизмах, лежащих в основе работы нервной системы. Они знали, что нервы передают какие-то сигналы, но природа этих сигналов — электрическая или химическая — оставалась предметом ожесточенных дебатов. Подобно тому, как детективы собирают улики, чтобы раскрыть преступление, ученые по крупицам собирали данные, проводя зачастую простые, но гениальные эксперименты, которые в конечном итоге привели к революционным открытиям. Этот путь был долог и тернист, наполненный ошибочными гипотезами и внезапными озарениями, но каждое открытие приближало человечество к пониманию того, как мозг превращает чистую энергию в сложнейшие мыслительные процессы и управляемые действия. Сегодня мы оглядываемся на этот путь с восхищением, осознавая, что за каждым сухим научным фактом стоит история озарений, упорства и неиссякаемого любопытства.

От электрической искры к химическому мосту: Первые догадки о работе нервной системы

Начало XVIII века ознаменовалось первыми серьезными попытками понять природу нервных импульсов. В то время господствовала идея о том, что нервы представляют собой полые трубки, по которым циркулируют некие «животные духи» или «флюиды», управляющие движением и ощущениями. Эта концепция, уходящая корнями к древнегреческому врачу Галену и развитая Рене Декартом, воспринимала нервную систему скорее как сложную гидравлическую систему. Однако к концу столетия, с появлением знаний об электричестве, представления начали меняться. Вы, вероятно, слышали о знаменитых экспериментах итальянского анатома Луиджи Гальвани, который в 1780-х годах обнаружил, что мышцы препарированной лягушки сокращаются при контакте с разнородными металлами или при ударе молнии. Он назвал это «животным электричеством».

Открытие Гальвани было поистине революционным, хотя он сам и не до конца понимал его природу. Его современник, Алессандро Вольта, впоследствии показал, что наблюдаемый эффект связан не столько с особым «животным» электричеством, сколько с обычным электрическим током, генерируемым химическими реакциями между металлами. Тем не менее, работы Гальвани заложили фундамент для понимания электрической природы нервных сигналов. В последующие десятилетия XIX века немецкие физиологи, такие как Эмиль Дюбуа-Реймон и Герман фон Гельмгольц, провели более точные измерения и доказали, что нервные импульсы представляют собой действительно электрические сигналы, распространяющиеся по нервным волокнам с определенной скоростью. Эти исследования прочно утвердили электрическую теорию передачи нервных импульсов, но оставался один критический вопрос: как сигнал передается от одной нервной клетки к другой?

Долгое время существовали две конкурирующие теории относительно структуры нервной системы. Первая, «ретикулярная теория», которую активно поддерживал Камилло Гольджи, утверждала, что нервная система представляет собой единую, непрерывную сеть, где все нервные клетки сливаются друг с другом, образуя синцитий. В таком случае, электрический импульс мог бы свободно распространяться по всей сети. Однако великий испанский нейроанатом Сантьяго Рамон-и-Кахаль, используя метод окрашивания Гольджи (как иронично!), блестяще доказал, что нервная система состоит из отдельных, дискретных клеток — нейронов, которые не сливаются, а лишь тесно контактируют друг с другом. Это открытие, известное как «нейронная доктрина», стало краеугольным камнем современной нейробиологии. Оно означало, что между нейронами существуют определенные промежутки.

Если нейроны разделены, то каким образом электрический сигнал «перепрыгивает» этот промежуток? В начале XX века английский физиолог Чарльз Шеррингтон, изучая рефлексы, обнаружил, что передача сигнала от одного нейрона к другому происходит не мгновенно, а с небольшой задержкой. Он предположил, что существует некий «контактный пункт» между нейронами, где передача сигнала замедляется. В 1897 году Шеррингтон ввел термин «синапс» (от греческого «synapsis» – соединение, связь) для описания этой специализированной области контакта. Шеррингтон интуитивно чувствовал, что через этот зазор должно происходить нечто большее, чем просто прямой электрический разряд, но механизм передачи оставался неясным. Перед учеными стояла новая загадка: если между нейронами есть зазор, как информация пересекает эту «пропасть»? Это был вопрос, который требовал смелого, новаторского подхода и привел к одному из самых удивительных открытий в истории биологии.

Нейромедиаторы на сцене: Кто и как доказал химическую связь в синапсах?

С появлением концепции синапса, научное сообщество разделилось на два лагеря: сторонники «электрической» передачи и сторонники «химической» передачи. Первые полагали, что сигнал просто перепрыгивает через синаптическую щель в виде электрического импульса. Вторые, напротив, выдвигали гипотезу о неком химическом веществе, которое выделяется одним нейроном и воздействует на другой. Однако прямых доказательств ни у тех, ни у других долгое время не было. Споры были ожесточенными, и каждая сторона приводила свои аргументы, основываясь на косвенных наблюдениях и теоретических рассуждениях. Это было время напряженного ожидания прорыва, когда каждая новая идея, каждый эксперимент мог изменить представление о работе мозга.

Решающий прорыв произошел благодаря удивительному эксперименту австрийского фармаколога Отто Лёви. История этого открытия сама по себе похожа на научную легенду. Согласно его собственным воспоминаниям, идея эксперимента пришла к нему во сне в 1921 году. Лёви проснулся, записал идею на клочке бумаги, но утром не смог разобрать свои каракули. К счастью, вдохновение посетило его снова следующей ночью. На этот раз он немедленно отправился в лабораторию и провел свой знаменитый опыт. Лёви взял два изолированных сердца лягушек. Одно сердце, к которому еще был прикреплен блуждающий нерв (nervus vagus), был помещено в физиологический раствор. Известно, что стимуляция блуждающего нерва замедляет сердцебиение. Лёви стимулировал блуждающий нерв первого сердца, и, как ожидалось, его пульс замедлился.

Самая гениальная часть эксперимента заключалась в следующем: физиологический раствор, в котором находилось первое сердце, он затем перенес во второй сосуд, где находилось второе, изолированное сердце, к которому нервов не было подключено. Каково же было изумление Лёви, когда второе сердце тоже замедлило свой ритм! Это был неопровержимый доказательство: блуждающий нерв первого сердца выделил в раствор некое химическое вещество, которое затем подействовало на второе сердце. Лёви назвал это вещество «Вагусштуфф» (Vagusstoff), что в переводе с немецкого означает «вещество блуждающего нерва». Позднее, английский физиолог Генри Дейл, работавший над сходными проблемами, идентифицировал это вещество как ацетилхолин. Лёви и Дейл разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1936 году за их новаторские открытия, касающиеся химической передачи нервных импульсов.

Открытие ацетилхолина стало поворотным моментом, неопровержимо доказав существование химических посредников в нервной системе. Вскоре после этого, другие исследователи начали идентифицировать и другие нейромедиаторы. Например, американский физиолог Уолтер Кэннон, работая с симпатической нервной системой, предположил существование химического вещества, которое ускоряет сердцебиение. Позже было доказано, что это норадреналин (или норэпинефрин), а также его более известный «родственник» адреналин (эпинефрин). Эти открытия подтвердили, что не только блуждающий нерв, но и другие части нервной системы используют химические вещества для связи. Было установлено, что синаптическая передача происходит следующим образом: электрический импульс достигает окончания нейрона (пресинаптической мембраны), вызывает высвобождение нейромедиаторов в синаптическую щель, эти молекулы связываются со специфическими рецепторами на следующем нейроне (постсинаптической мембране), вызывая в нем новый электрический сигнал. Так был установлен принцип работы химических синапсов, который является основой для большинства коммуникаций в нашем мозге.

Вы, возможно, подумаете: почему открытие Лёви было таким гениальным? Его эксперимент был не только прост и элегантен, но и продемонстрировал концепцию «открытой системы», позволяя веществу свободно перемещаться из одной среды в другую, наглядно демонстрируя его воздействие. Это был не просто вывод из косвенных наблюдений, а прямое, неопровержимое доказательство химической передачи. Это изменило парадигму нейробиологии и открыло путь к дальнейшим исследованиям. Сегодня мы знаем о сотнях различных нейромедиаторов, каждый из которых играет свою уникальную роль в управлении нашим настроением, мыслями, сном, голодом и всеми остальными функциями организма. Это многообразие химических «посланников» и их сложных взаимодействий делает мозг поистине удивительным и неисчерпаемым объектом для изучения.

От мысли к движению: Как открытие синапсов изменило медицину и наше понимание сознания?

Последствия открытия нейромедиаторов и принципов работы синапсов оказались поистине грандиозными, далеко выходящими за рамки чистой науки. Это знание стало фундаментом для совершенно новой эры в медицине, особенно в области фармакологии и лечения неврологических и психиатрических заболеваний. Понимание того, что мозг общается посредством химических веществ, позволило ученым и врачам взглянуть на многие патологии не как на мистические расстройства духа, а как на конкретные нарушения химического баланса, которые можно целенаправленно корректировать.

До этого прорыва многие психические заболевания, такие как депрессия, шизофрения или биполярное расстройство, рассматривались сквозь призму психоанализа или даже моральных изъянов. Новая парадигма изменила все. Если определенные симптомы обусловлены недостатком или избытком конкретного нейромедиатора, то можно создать лекарства, которые будут либо восполнять дефицит, либо блокировать избыток. Например, понимание роли дофамина в болезни Паркинсона привело к разработке L-DOPA – препарата, который значительно облегчает симптомы заболевания, позволяя миллионам людей вести более полноценную жизнь. Аналогично, осознание того, что дисбаланс серотонина может приводить к депрессии, проложило путь к созданию антидепрессантов, которые избирательно ингибируют обратный захват серотонина, увеличивая его концентрацию в синаптической щели и улучшая настроение. Это был поворот от симптоматического лечения к этиопатогенетическому, основанному на понимании глубинных причин.

Более того, это открытие углубило наше понимание таких фундаментальных процессов, как обучение и память. Историки нейробиологии отмечают, что концепция «синаптической пластичности» – идеи о том, что сила синаптических связей может меняться в зависимости от опыта – стала центральной для объяснения того, как мы учимся. Каждое новое умение, каждая новая мысль формирует или усиливает определенные синаптические связи, подобно тому, как повторяющаяся дорожка протаптывается в лесу. Открытие нейромедиаторов дало ключ к пониманию того, как эти изменения происходят на молекулярном уровне. Например, глутамат, основной возбуждающий нейромедиатор, и его рецепторы, такие как NMDA-рецепторы, оказались критически важны для процессов долговременной потенциации, которая считается клеточной основой обучения и памяти.

Возможно, самое глубокое влияние открытия синапсов и нейромедиаторов оказало на наше понимание самого сознания. Прежде мозг часто воспринимался как нечто мистическое, как некий «черный ящик», где рождаются мысли и чувства. Теперь же мы стали понимать, что наши эмоции, воспоминания, решения – все это результат сложной, но вполне физиологической «химии» внутри черепной коробки. Это не умаляет сложности и уникальности человеческого опыта, но делает его более доступным для научного исследования. Если раньше философы размышляли о природе души, то теперь нейробиологи могут измерять концентрацию нейромедиаторов и отслеживать активность нейронных сетей, пытаясь понять, как именно химические реакции порождают субъективные переживания. Это вызвало новую волну дебатов о взаимосвязи между разумом и мозгом, и эти дебаты продолжаются по сей день, становясь все более глубокими по мере накопления знаний.

Помимо медицины, понимание химической передачи в синапсах повлияло на развитие психофармакологии, наркологии (понимание механизмов зависимости от психоактивных веществ, которые часто имитируют или изменяют действие нейромедиаторов), а также на развитие новых технологий, таких как интерфейсы «мозг-компьютер», которые стремятся напрямую взаимодействовать с нейронными сетями. Это открытие позволило нам увидеть мозг не как единое целое, а как сложную, динамическую сеть из миллиардов индивидуальных «коммуникационных узлов», каждый из которых вносит свой вклад в общую «симфонию» нашей мыслительной деятельности. Это подобно тому, как дирижер управляет оркестром: каждый инструмент играет свою партию, но только их гармоничное взаимодействие создает единое произведение искусства. В мозге же эту роль «дирижеров» и «нот» играют нейромедиаторы, управляющие потоками информации.

Невидимые связи, которые управляют нами: Наследие великих открытий и задел на будущее

Открытие нейромедиаторов и принципов работы синапсов стало одним из величайших интеллектуальных достижений человечества, сравнимым по своему значению с открытием структуры ДНК или разработкой теории относительности. Оно не просто дало нам новые факты о мозге; оно полностью перевернуло наше представление о самих себе, о природе наших мыслей, эмоций и поведения. Мы осознали, что каждый наш шаг, каждое решение, каждое воспоминание – это результат невероятно сложного, но в то же время удивительно элегантного химико-электрического танца внутри нашего мозга. Эти невидимые связи, о существовании которых еще столетие назад можно было только догадываться, оказались истинными дирижерами нашей внутренней жизни.

Наследие этих открытий прослеживается во всех аспектах современной нейронауки и медицины. Благодаря им были разработаны тысячи лекарственных препаратов, спасающих жизни и улучшающих качество жизни миллионов людей с неврологическими и психическими расстройствами. Мы научились влиять на настроение, сон, память, болевые ощущения, целенаправленно воздействуя на специфические синаптические системы. Это не означает, что мозг стал полностью «разгаданной» книгой; напротив, каждое новое открытие лишь подчеркивает его невероятную сложность и многомерность. Однако теперь у нас есть надежная карта и компас для дальнейших исследований.

Будущее нейронауки, опирающееся на эти фундаментальные открытия, выглядит невероятно захватывающе. Современные технологии, такие как оптогенетика, позволяют ученым с беспрецедентной точностью контролировать активность отдельных нейронов, используя свет. Развитие методов визуализации мозга, таких как функциональная МРТ, позволяет нам наблюдать за активностью мозга в реальном времени, когда человек думает, чувствует или выполняет какую-либо задачу. Эти инструменты, в сочетании с постоянно углубляющимся пониманием молекулярных механизмов синаптической передачи, открывают невиданные возможности для создания новых, более эффективных методов лечения, а также для создания искусственного интеллекта, вдохновленного архитектурой биологического мозга. Ученые активно работают над созданием индивидуализированных подходов к лечению, учитывающих уникальные генетические и нейрохимические особенности каждого пациента.

Кроме того, понимание принципов работы синапсов продолжает влиять на наше философское осмысление человеческой природы. Вопросы свободы воли, сознания и идентичности приобретают новые грани в свете того, что наша психическая деятельность коренится в сложнейших нейрохимических процессах. Открытие нейромедиаторов показало, что мы не просто пассивные наблюдатели своего разума, а активные участники сложнейшей химической симфонии, постоянно меняющейся и адаптирующейся к нашему опыту. Это великое путешествие в глубь нашего «я», начатое пионерами нейронауки, продолжается, обещая еще множество удивительных открытий. И каждый раз, когда вы думаете, чувствуете или действуете, помните: за этим стоит невероятная, невидимая работа миллиардов синапсов, передающих информацию со скоростью мысли. Это поистине одно из величайших чудес природы, которое мы только начинаем познавать.