В глубинах нашего тела, незаметно для глаза, происходит невидимая, но грандиозная симфония. Тысячи сложных процессов, от роста и метаболизма до настроения и репродукции, управляются крошечными, но могущественными молекулами — гормонами. Долгие столетия человечество лишь смутно догадывалось о существовании этих «тайных посланников», приписывая изменения в организме божественному провидению, миазмам или несбалансированным «сокам». Однако, когда завеса над этой великой тайной приоткрылась, мир науки и медицины изменился навсегда. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории одного из самых значимых открытий в биологии, которое позволило нам понять, как «невидимые дирижеры» координируют нашу жизнь.

Невидимые дирижеры: Как гормоны управляют нашей жизнью и почему их открытие изменило мир

Представьте себе сложный механизм, где каждая шестеренка должна вращаться синхронно, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Человеческий организм – это не просто механизм, а сложнейшая, постоянно адаптирующаяся биосистема, управляемая множеством регуляторных сигналов. Долгое время господствовала идея о том, что нервная система является единственным и абсолютным дирижером всех процессов. Действительно, нервы передают мгновенные электрические импульсы, обеспечивая быструю реакцию на внешние и внутренние стимулы. Но как объяснить медленные, но глубокие изменения, такие как рост организма, половое созревание, адаптация к стрессу или поддержание постоянства внутренней среды? Именно здесь на сцену вышли гормоны.

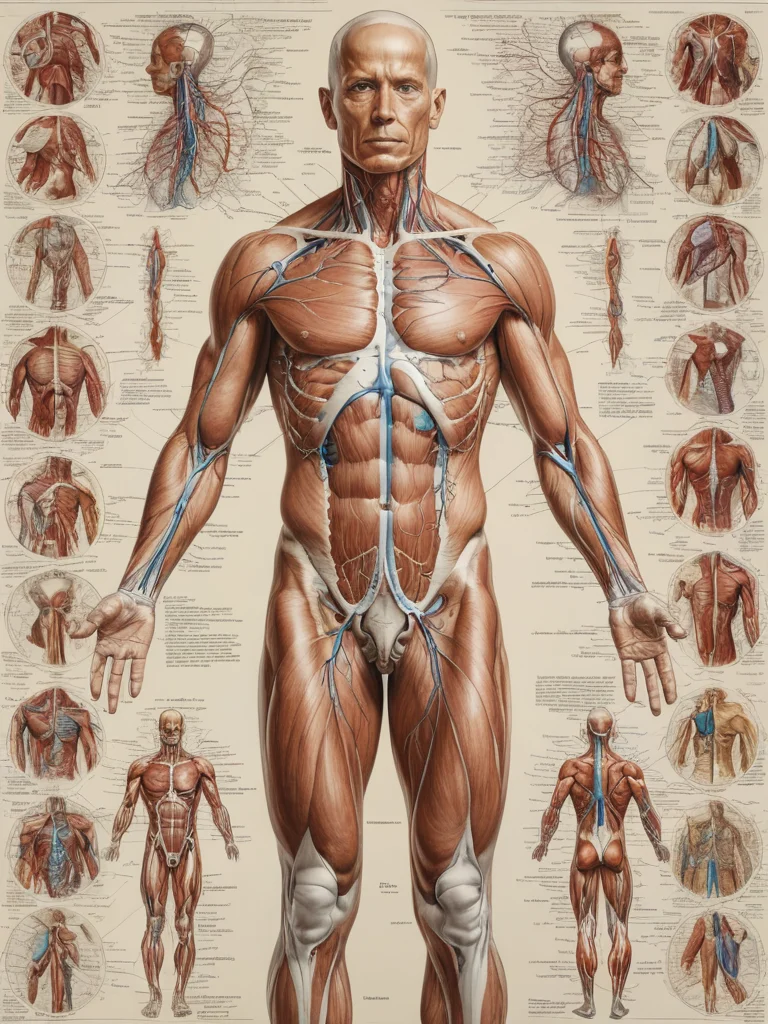

Их открытие стало поворотным моментом, показав, что наше тело обладает не одной, а двумя фундаментальными системами регуляции: нервной и гуморальной (химической). Гормоны, будучи химическими соединениями, производятся специализированными железами внутренней секреции и разносятся кровью по всему организму, достигая даже самых отдаленных клеток. Они действуют как ключи, которые подходят к определенным «замкам» – рецепторам на поверхности или внутри клеток-мишеней, запуская каскады биохимических реакций. Это позволяет регулировать процессы, требующие более длительного или более широкого воздействия, нежели точечный нервный импульс.

Вспомните, как меняется тело подростка в пубертатный период, как организм женщины готовится к беременности и родам, или как вы ощущаете прилив сил в момент опасности. Все эти колоссальные трансформации и моментальные реакции – заслуга гормонов. Они определяют наш рост, вес, уровень энергии, настроение, сексуальное влечение, способность к размножению и даже наш сон. Без их слаженной работы организм не смог бы поддерживать внутреннее равновесие (гомеостаз), адаптироваться к изменяющимся условиям или развиваться.

Важность их открытия, начавшегося в начале XX века, невозможно переоценить. Оно не только произвело революцию в нашем понимании физиологии, но и открыло новые горизонты для медицины, позволив разрабатывать эффективные методы лечения целого ряда заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми. От заместительной гормональной терапии до контроля над репродукцией – влияние этих «невидимых дирижеров» на нашу жизнь огромно и продолжает расширяться по мере углубления наших знаний о них.

От первых догадок до смелых экспериментов: Загадка внутренней регуляции до эры гормонов

До наступления эры гормонов человечество пыталось объяснить механизмы, управляющие телом, опираясь на доступные им знания и технологии. В Древней Греции, например, доминировала гуморальная теория Гиппократа и Галена, предполагавшая, что здоровье и болезни зависят от баланса четырех «соков»: крови, флегмы, желтой и черной желчи. Согласно этой концепции, избыток или недостаток одного из соков приводил к определенному темпераменту или заболеванию. Хотя эта теория была далека от истины, она отражала попытку связать внутреннее состояние организма с наблюдаемыми изменениями.

В Средние века и эпоху Возрождения к этим идеям добавились мистические представления о «жизненных духах», которые циркулируют по телу и управляют его функциями. С развитием анатомии и физиологии в XVI–XVIII веках ученые стали отходить от исключительно мистических объяснений. Появились первые систематические исследования органов, но основное внимание по-прежнему уделялось нервной системе как главному регулятору. Считалось, что все процессы – от пищеварения до роста – контролируются нервными импульсами, исходящими из мозга и спинного мозга. Железы, такие как щитовидная железа или надпочечники, были известны, но их функции оставались загадкой, и часто им приписывали роль простого вывода «ненужных» веществ.

Революционные изменения начали происходить в XIX веке с развитием экспериментальной физиологии. Клод Бернар, выдающийся французский физиолог, внес фундаментальный вклад, сформулировав концепцию «внутренней среды» (milieu intérieur) организма. Он показал, что клетки живут не изолированно, а в постоянном жидком окружении, состав которого должен поддерживаться с поразительной точностью. Бернар также заметил, что некоторые железы, например, печень, не только выделяют вещества наружу (экзокринная функция), но и производят вещества, поступающие прямо в кровь (внутренняя секреция), хотя их природа и роль оставались неясными.

Накапливались и другие наблюдения, которые не укладывались в чисто нервную теорию регуляции. Например, исследователи замечали, что удаление щитовидной железы или надпочечников приводило к серьезным и часто фатальным последствиям, которые нельзя было объяснить простым нарушением нервной связи. Клиническая практика тоже предоставляла пищу для размышлений: врачи сталкивались с пациентами, страдающими от кретинизма (вызванного дефицитом щитовидных гормонов) или аддисоновой болезни (недостаточность надпочечников), но не понимали истинных причин этих состояний.

Эти многочисленные косвенные свидетельства постепенно подводили научное сообщество к мысли о существовании неких химических регуляторов, которые действуют медленнее, чем нервные импульсы, но оказывают более широкое и продолжительное влияние на весь организм. Возникла гипотеза, что органы могут общаться друг с другом не только через нервные волокна, но и с помощью неких химических «посланий», переносимых кровью. Это было смелое предположение, которое открыло путь к одному из величайших биологических открытий XX века.

Эпоха великих открытий: Как «тайные посланники» получили свои имена и кто их нашел

Начало XX века стало золотой эпохой для изучения внутренней регуляции организма. Ключевой прорыв произошел в 1902 году благодаря работе британских физиологов Уильяма Бэйлисса и Эрнеста Старлинга. Они изучали процесс пищеварения и, в частности, механизм стимуляции секреции поджелудочной железы. Ранее Иван Павлов, великий русский физиолог, показал, что нервная система играет важную роль в этом процессе. Однако Бэйлисс и Старлинг задались вопросом: является ли нервное сообщение единственным способом активации поджелудочной железы?

Их эксперимент был элегантен и убедителен. Они перерезали все нервные связи, идущие к поджелудочной железе собаки, но при этом вводили соляную кислоту в двенадцатиперстную кишку (начальный отдел тонкого кишечника). Удивительно, но поджелудочная железа все равно начинала активно выделять пищеварительные соки. Это однозначно доказывало, что некий химический сигнал, высвобождаемый слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки под действием кислоты, должен достигать поджелудочной железы через кровь. Они назвали это вещество «секретином» (от лат. secretus – отделенный, выделенный).

Значимость этого открытия была настолько велика, что спустя три года, в 1905 году, сам Эрнест Старлинг на лекции в Королевском колледже врачей ввел термин «гормон». Это слово происходит от греческого «hormao», что означает «побуждать», «приводить в движение», «возбуждать». Старлинг предположил, что секретин является лишь первым представителем целого класса подобных веществ – химических мессенджеров, вырабатываемых одним органом и влияющих на активность других органов через кровоток. Так родилось понятие гормонов и новая область биологии – эндокринология.

Открытие секретина открыло шлюзы для целой волны последующих исследований. Вскоре другие ученые начали активно искать и идентифицировать новые гормоны. Одним из первых, кто был выделен в относительно чистом виде, стал адреналин. Еще в конце XIX века польский физиолог Наполеон Цыбульский и американский химик Джон Абель предприняли попытки экстрагировать активное вещество из надпочечников. Но именно японский химик Ёкити Такамине и американский фармаколог Томас Олдрич в 1901 году независимо друг от друга выделили кристаллическую форму адреналина из надпочечников животных, что позволило изучить его химическую структуру и физиологическое действие. Адреналин, как вы знаете, играет ключевую роль в реакции «бей или беги», подготавливая организм к экстремальным ситуациям.

Однако, пожалуй, самым драматичным и жизнеспасающим открытием в эру гормонов стало открытие инсулина. В начале XX века диабет был приговором: люди, страдающие тяжелой формой этого заболевания, были обречены. Исследования показывали, что поджелудочная железа каким-то образом связана с контролем уровня сахара в крови. Но только в 1921 году канадский хирург Фредерик Бантинг, его ассистент Чарльз Бест, а также Джон Маклеод и Джеймс Коллип совершили прорыв. Они смогли выделить экстракт из поджелудочной железы собак, который эффективно снижал уровень глюкозы в крови у диабетических животных. Этот экстракт был назван инсулином (от лат. insula – островок, по названию островков Лангерганса в поджелудочной железе, где он производится). Уже в 1922 году инсулин был успешно применен для лечения человека, и это стало настоящим чудом, спасающим миллионы жизней по сей день.

Каждое из этих открытий, будь то секретин, адреналин или инсулин, было результатом не только гениальных догадок, но и строгих научных экспериментов, которые позволяли изолировать и идентифицировать эти химические «послания». Постепенно складывалось понимание, что гормоны действуют не случайным образом, а весьма специфично: каждый гормон имеет свои «клетки-мишени», оборудованные специальными рецепторами, которые «узнают» и связывают только этот конкретный гормон, подобно ключу, подходящему к определенному замку. Эта концепция «замок-ключ» стала фундаментальной для понимания гормонального действия и положила начало эре целенаправленной фармакологии.

Симфония внутри нас: Как гормоны координируют развитие, метаболизм и наше самочувствие

Представьте, что наш организм – это огромный оркестр, где каждая клетка и каждый орган играют свою уникальную партию. Гормоны в этой метафоре выступают в роли невидимых дирижеров, координирующих сложную симфонию жизни. Они обеспечивают гармонию и порядок, регулируя процессы, которые могут показаться совершенно независимыми друг от друга, но на самом деле тесно взаимосвязаны.

Одним из самых наглядных примеров их работы является рост и развитие. С момента зачатия и на протяжении всего детства и юности, гормоны, такие как соматотропин (гормон роста), вырабатываемый гипофизом, и тиреоидные гормоны щитовидной железы, являются главными архитекторами нашего тела. Соматотропин стимулирует рост костей и мышц, а тиреоидные гормоны критически важны для нормального развития мозга и всей нервной системы. Их недостаток в детстве может привести к задержке роста и умственного развития, тогда как избыток гормона роста во взрослом возрасте – к акромегалии, а в детстве – к гигантизму. В период полового созревания «дирижерскую палочку» берут в руки половые гормоны – эстрогены и прогестерон у женщин, тестостерон у мужчин. Они отвечают за формирование вторичных половых признаков, развитие репродуктивных органов и, конечно же, за репродуктивную функцию.

Другая жизненно важная функция гормонов – регуляция метаболизма, то есть всех химических реакций, обеспечивающих жизнь. Здесь главную роль играют инсулин и глюкагон, вырабатываемые поджелудочной железой. Инсулин «открывает двери» клеток для глюкозы, позволяя ей использоваться в качестве энергии или запасаться. Глюкагон, напротив, мобилизует запасы глюкозы, когда ее уровень в крови падает. Если этот баланс нарушен, возникает сахарный диабет, при котором организм либо не производит достаточно инсулина, либо не может эффективно его использовать. Тиреоидные гормоны также мощно влияют на скорость метаболизма, определяя, насколько быстро наше тело сжигает калории и производит энергию. Кортизол, «гормон стресса» из надпочечников, регулирует уровень глюкозы, а также участвует в обмене белков и жиров.

Нельзя забывать и о влиянии гормонов на наше самочувствие и эмоциональное состояние. Уже упомянутый кортизол, наряду с адреналином и норадреналином, является ключевым компонентом реакции на стресс. Эти гормоны готовят организм к немедленной реакции на угрозу, увеличивая частоту сердечных сокращений, повышая артериальное давление и направляя кровь к мышцам. Хотя эта реакция спасительна в острых ситуациях, хронически высокий уровень этих гормонов может привести к негативным последствиям для здоровья, включая тревогу, нарушения сна и проблемы с пищеварением.

Гормоны также участвуют в регуляции сна и бодрствования (мелатонин), аппетита и насыщения (лептин, грелин), водно-солевого баланса (альдостерон, антидиуретический гормон) и многих других процессах. Их взаимодействие – это сложная система обратных связей, где уровень одного гормона может влиять на выработку другого. Например, когда уровень тиреоидных гормонов в крови становится слишком высоким, гипофиз снижает выработку тиреотропного гормона, который стимулирует щитовидную железу. Это пример отрицательной обратной связи, обеспечивающей стабильность.

Таким образом, гормоны – это не просто отдельные молекулы, а часть грандиозной, постоянно меняющейся симфонии. Их скоординированная работа, подобно взаимодействию инструментов в оркестре, позволяет нашему организму функционировать как единое целое, адаптироваться к изменяющимся условиям и поддерживать жизненно важное внутреннее равновесие. Понимание этой «внутренней симфонии» открыло новые пути для лечения болезней и улучшения качества жизни миллионов людей.

Революция в медицине и биологии: Наследие гормональных открытий и их значение сегодня

Открытие гормонов и понимание их функций произвело настоящий тектонический сдвиг в медицине и биологии, сравнимый с открытием микробов или принципов генетики. Это дало врачам и ученым совершенно новый инструментарий для диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также углубило наше понимание самых фундаментальных аспектов жизни.

В медицине, безусловно, самым ярким и жизнеспасающим достижением стало применение инсулина для лечения сахарного диабета. До 1922 года диагноз «сахарный диабет 1 типа» означал верную смерть, часто в течение нескольких лет. Открытие и последующая очистка инсулина превратили смертельное заболевание в управляемое хроническое состояние, позволив миллионам людей вести полноценную жизнь. Это был один из величайших триумфов медицинской науки.

Но этим влияние гормональных открытий не ограничилось. Заместительная гормональная терапия стала краеугольным камнем в лечении множества эндокринных расстройств. Пациенты с гипотиреозом (недостаточностью щитовидной железы) могут принимать синтетические тиреоидные гормоны, восстанавливая нормальный метаболизм и качество жизни. Люди с недостаточностью надпочечников (например, при болезни Аддисона) могут жить полноценной жизнью благодаря приему кортикостероидов. Женщины в период менопаузы иногда используют гормональную заместительную терапию для облегчения симптомов, хотя ее применение тщательно взвешивается из-за возможных рисков. Детям с дефицитом гормона роста теперь доступны инъекции, позволяющие им достигать нормального роста.

Еще одним революционным достижением стало создание гормональных контрацептивов. Впервые в истории человечество получило эффективный и относительно безопасный способ контроля над рождаемостью, что имело огромные социальные и экономические последствия, предоставив женщинам невиданную ранее степень автономии и возможности для планирования своей жизни и карьеры.

В области диагностики, измерение уровня различных гормонов в крови стало рутинной и крайне важной процедурой. С помощью гормональных тестов можно выявлять широкий спектр состояний: от нарушений функции щитовидной железы и надпочечников до проблем с фертильностью и даже некоторых видов рака. Понимание того, как гормоны влияют на настроение и поведение, также привело к развитию новой области – нейроэндокринологии, изучающей сложнейшую взаимосвязь между нервной и эндокринной системами, в частности, роль гипоталамуса и гипофиза как центральных регуляторов.

Однако, несмотря на все достижения, изучение гормонов продолжает представлять новые вызовы. Современные исследования сфокусированы на молекулярных механизмах действия гормонов, взаимодействии рецепторов, а также на влиянии эндокринных разрушителей (endocrine disruptors) – химических веществ из окружающей среды, которые имитируют или блокируют действие природных гормонов, вызывая потенциально серьезные последствия для здоровья человека и животных. Это открывает новые, сложные этические и экологические вопросы.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что открытия в области гормонов продолжат формировать медицину и биологию. Развитие персонализированной медицины будет все больше учитывать индивидуальный гормональный профиль человека. Генетические исследования и технологии, такие как CRISPR, могут позволить корректировать нарушения в синтезе гормонов на уровне ДНК. Создание новых, более специфичных гормональных препаратов с минимальными побочными эффектами является приоритетной задачей. Мы стоим на пороге еще более глубокого понимания этой «симфонии внутри нас», и каждое новое открытие приближает нас к разгадке тайн человеческого организма и созданию новых, более эффективных методов лечения и поддержания здоровья.