История Интернета — это удивительный путь от сугубо оборонного проекта до всеобъемлющей глобальной сети, которая изменила мир до неузнаваемости. Сегодня мы пользуемся Интернетом каждый день, не задумываясь о том, как он появился и какими путями прошел, чтобы стать тем, чем он является сейчас. Давайте отправимся в путешествие по истории этой революционной технологии, начиная с ее скромных военных корней.

ARPANET: От военной разработки к рождению Интернета

Все началось в разгар холодной войны, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, Sputnik, в 1957 году. Этот событие вызвало настоящую панику в Соединенных Штатах, породив опасения по поводу технологического отставания и уязвимости военной инфраструктуры. В ответ на эту угрозу было создано Агентство перспективных исследовательских проектов (ARPA, позднее DARPA) при Министерстве обороны США. Одной из задач ARPA было обеспечение надежности и живучести систем связи в случае ядерной войны.

Традиционные централизованные системы связи того времени были крайне уязвимы: одно точечное повреждение могло вывести из строя всю сеть. Историки и инженеры осознавали необходимость создания децентрализованной сети, которая могла бы продолжать функционировать даже при частичном разрушении. Идея заключалась в том, чтобы разделить информацию на небольшие пакеты, каждый из которых мог бы найти свой путь к адресату по разным маршрутам. Если один маршрут оказывался перекрыт, пакет просто выбирал другой.

В 1960-х годах были разработаны теоретические основы для такой сети. Одним из ключевых деятелей был Джозеф Ликлайдер, психолог и ученый-компьютерщик, который в 1962 году представил свою концепцию «Галактической сети», предвосхитившую многие идеи Интернета, включая глобальный доступ к данным и возможность совместной работы. Его видение было настолько передовым, что многие считают его «отцом Интернета».

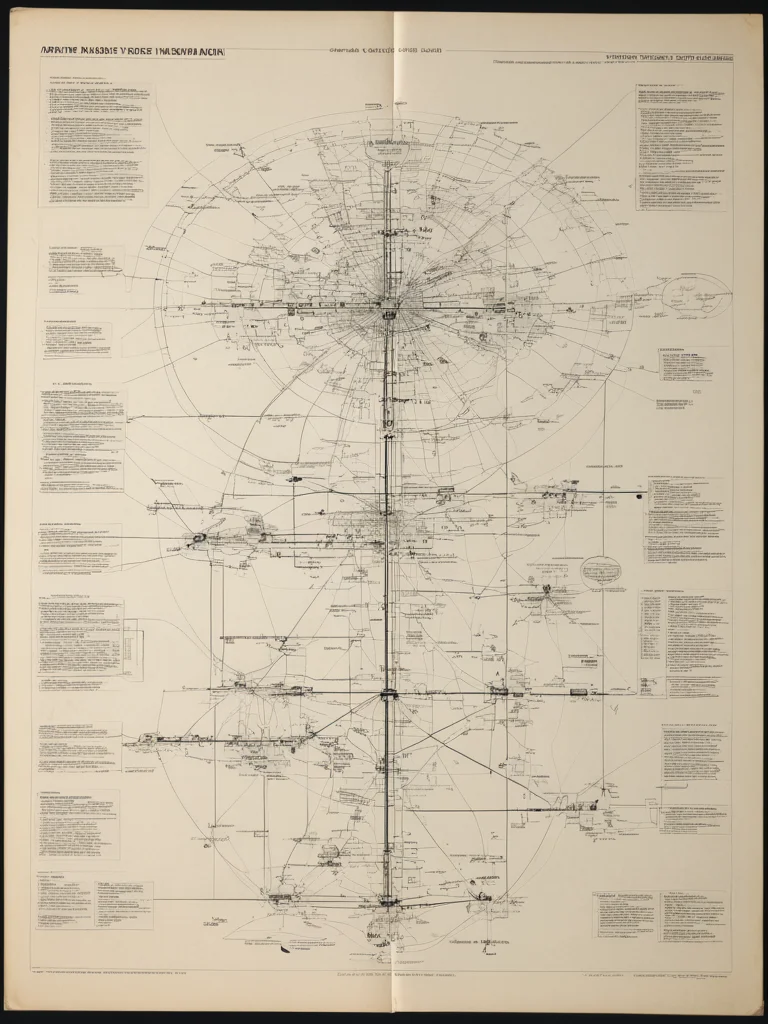

На основе этих идей в ARPA началась работа над созданием сети, которая получила название ARPANET. Первые шаги были сделаны в конце 1960-х годов. В 1969 году были установлены первые четыре узла ARPANET. Они были расположены в университетах Калифорнии (UCLA), Стэнфордского исследовательского института (SRI), Университета Калифорнии в Санта-Барбаре (UCSB) и Университета Юты. Этот момент считается официальным днем рождения Интернета, хотя тогда он еще был далек от всемирной паутины, которой мы пользуемся сегодня.

Первая успешная передача данных между двумя узлами ARPANET состоялась 29 октября 1969 года. Чарли Клайн, студент из UCLA, пытался отправить слово «LOGIN» на компьютер в SRI. Он набрал «L», затем «O», но прежде чем он успел набрать «G», система дала сбой. Получатели получили лишь «LO». Это символическое начало, пусть и с техническими неполадками, положило начало эпохе сетевых коммуникаций. К концу 1969 года сеть объединяла четыре узла, а к 1971 году — уже 23 узла. ARPANET быстро росла, демонстрируя потенциал децентрализованных сетей для передачи информации.

Ключевые этапы развития: Как ARPANET превратилась во Всемирную паутину

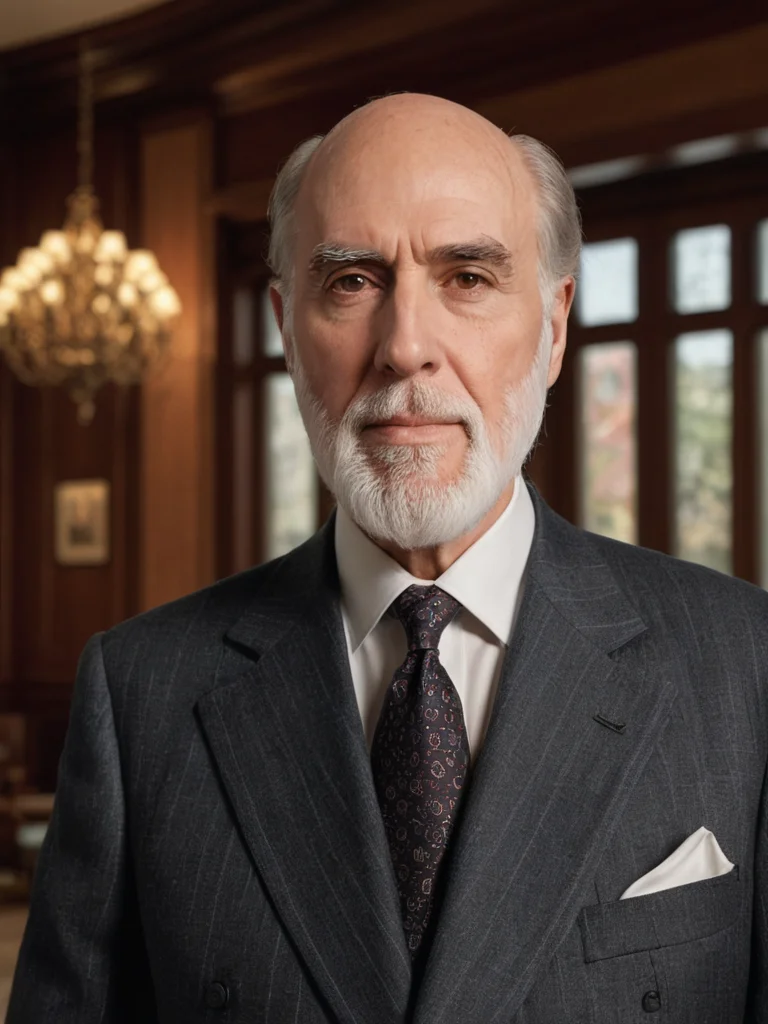

ARPANET не стояла на месте. Инженеры и ученые постоянно работали над улучшением протоколов и расширением функциональности сети. Одним из важнейших этапов стало создание протокола передачи данных, который бы работал поверх ARPANET и позволял объединять различные сети. Здесь на сцену выходят Винтон Серф и Боб Кан, которые в 1970-х годах разработали Протокол управления передачей (TCP) и Межсетевой протокол (IP). В совокупности они стали известны как TCP/IP — набор правил, который до сих пор лежит в основе современного Интернета.

TCP/IP позволил разным сетям, использующим разные технологии, «общаться» друг с другом. Это была настоящая революция. ARPANET перестала быть просто одной большой сетью и стала «сетью сетей». Именно этот переход и положил начало тому, что мы сегодня называем Интернетом. TCP/IP был официально принят ARPANET 1 января 1983 года, что часто называют «днем рождения Интернета» в его современном понимании.

В 1980-х годах ARPANET продолжала развиваться, но вместе с ней появлялись и другие сети. Национальная научная фундация (NSF) США сыграла ключевую роль в дальнейшем развитии, создав NSFNET. Эта сеть была быстрее и доступнее для академических и исследовательских учреждений, чем ARPANET, и в конечном итоге стала магистралью, соединяющей региональные сети по всей Америке. NSFNET также способствовала коммерциализации Интернета, начав разрешать коммерческое использование своих линий связи.

По мере роста числа сетей и их взаимосвязи, возникла необходимость в удобном способе организации и поиска информации. Именно здесь на сцену выходит Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии. В 1989 году он предложил новую систему гипертекстовых документов, которая позволяла связывать информацию между собой с помощью ссылок. Это была идея Всемирной паутины (World Wide Web, WWW).

Бернерс-Ли разработал три основные технологии, которые легли в основу WWW: язык разметки гипертекста (HTML) для создания веб-страниц, универсальный указатель ресурса (URL) для идентификации каждой страницы и протокол передачи гипертекста (HTTP) для обмена информацией. В 1990 году он создал первый веб-браузер и первый веб-сервер. В 1991 году Всемирная паутина стала доступна для широкой публики, а в 1993 году CERN приняла решение сделать технологию WWW общественным достоянием, отказавшись от патентов. Это решение стало решающим для стремительного распространения Интернета.

Революционные технологии: Что сделало Интернет доступным каждому

Появление Всемирной паутины (WWW) стало переломным моментом, но для того, чтобы Интернет стал действительно массовым явлением, требовались дальнейшие технологические инновации и повышение доступности.

Графические веб-браузеры: Первые веб-браузеры, такие как WorldWideWeb (позднее Nexus), созданный Тимом Бернерсом-Ли, были текстовыми или имели ограниченные графические возможности. Настоящий прорыв произошел с появлением Mosaic в 1993 году, разработанного в Национальном центре суперкомпьютерных приложений (NCSA) при Университете Иллинойса. Mosaic был первым широко распространенным графическим браузером, который мог отображать текст и изображения на одной странице, имел удобный интерфейс и был доступен для различных операционных систем. Это сделало веб-серфинг намного более привлекательным и интуитивно понятным для обычных пользователей.

Протоколы и стандарты: Развитие протоколов, таких как HTTP, HTML и URL, стало фундаментом. HTTP/1.0, появившийся в 1996 году, принес улучшения в скорость загрузки страниц и поддержку мультимедиа. Появление CSS (Cascading Style Sheets) позволило веб-дизайнерам отделять внешний вид страниц от их содержания, делая веб-сайты более структурированными и эстетически приятными. JavaScript, появившийся в середине 1990-х, добавил интерактивность на веб-страницы, позволяя создавать динамические элементы и улучшая пользовательский опыт.

Развитие сетевой инфраструктуры: Параллельно с развитием программного обеспечения росла и физическая инфраструктура Интернета. Увеличение пропускной способности телефонных линий, появление модемов с более высокими скоростями передачи данных, а затем и широкополосного доступа (DSL, кабельный Интернет) сделали подключение к сети более быстрым и стабильным. Развитие оптико-волоконных технологий и магистральных сетей связало континенты, создав по-настоящему глобальную сеть.

Доступность и коммерциализация: Важную роль сыграло снятие ограничений на коммерческое использование Интернета. NSFNET, ранее ориентированная на научные исследования, начала постепенно передавать свои функции коммерческим провайдерам. Появились первые интернет-провайдеры (ISP), предлагающие доступ к сети обычным пользователям и компаниям. Это открыло двери для развития онлайн-сервисов, электронной коммерции и создания веб-сайтов для бизнеса.

Поисковые системы: С ростом количества информации в Интернете возникла проблема ее поиска. Первые поисковые системы, такие как Archie (1990), Veronica и Jughead, были скорее каталогами. Настоящий прорыв произошел с появлением AltaVista, Yahoo!, а затем и Google. Алгоритмы Google PageRank, разработанные Ларри Пейджем и Сергеем Брином, революционизировали поиск, сделав его более точным и релевантным. Это позволило пользователям быстро находить нужную информацию среди миллиардов веб-страниц.

Современный Интернет: От ARPANET до глобальной сети

Сегодня Интернет — это не просто сеть компьютеров, это сложная, динамичная экосистема, которая пронизывает все аспекты нашей жизни. От первоначальных четырех узлов ARPANET мы прошли долгий путь до миллиардов подключенных устройств по всему миру.

Масштабируемость и глобальность: Современный Интернет — это глобальная сеть, объединяющая континенты, страны и миллиарды пользователей. Она основана на протоколе TCP/IP, который остается стандартом, но постоянно совершенствуется. Магистральные сети, проложенные по дну океанов и через наземные коммуникации, обеспечивают высокоскоростное соединение между регионами.

Разнообразие сервисов: Сегодня Интернет предоставляет огромное количество сервисов: электронная почта, мессенджеры, социальные сети, видеохостинги, онлайн-игры, облачные хранилища, стриминговые сервисы, электронная коммерция, онлайн-образование и многое другое. Каждое из этих направлений развивалось, опираясь на базовую инфраструктуру Интернета, но предлагая уникальные возможности.

Мобильность: Появление смартфонов и планшетов сделало Интернет по-настоящему мобильным. Беспроводные технологии, такие как Wi-Fi и мобильные сети (3G, 4G, 5G), позволяют получать доступ к сети практически из любой точки мира, что кардинально изменило способы потребления информации и взаимодействия.

Облачные технологии: Облачные вычисления стали неотъемлемой частью современного Интернета. Они позволяют хранить данные, запускать приложения и использовать вычислительные мощности на удаленных серверах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность сервисов. Такие гиганты, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, играют ключевую роль в этой сфере.

Интернет вещей (IoT): Концепция «Интернета вещей» предполагает подключение к сети не только компьютеров и смартфонов, но и обычных бытовых приборов, автомобилей, промышленных датчиков и многого другого. Это создает новую парадигму взаимодействия между физическим и цифровым мирами, открывая новые возможности для автоматизации, мониторинга и управления.

Кибербезопасность: С ростом значимости Интернета возрастает и важность его безопасности. Угрозы, такие как вирусы, фишинг, DDoS-атаки и утечки данных, становятся все более изощренными. Историки отмечают, что вопросы кибербезопасности и защиты личных данных стали одними из главных вызовов для современного Интернета.

Будущее Интернета: Что нас ждет дальше?

Эволюция Интернета продолжается, и футурологи и технологи уже активно обсуждают, каким будет его будущее. Ожидается, что следующие десятилетия принесут еще более радикальные изменения.

Развитие 5G и далее: Технологии мобильной связи следующего поколения, такие как 5G, уже начали развертываться, обещая значительно более высокие скорости, низкую задержку и возможность подключения огромного числа устройств. Это станет основой для развития Интернета вещей, автономного транспорта, телемедицины и виртуальной/дополненной реальности.

Расширенный Интернет вещей (IoT): Количество подключенных устройств будет расти экспоненциально. Умные города, персонализированная медицина, автоматизированное сельское хозяйство — все это станет возможным благодаря повсеместному распространению IoT и интеграции данных из различных источников.

Искусственный интеллект (AI) и Интернет: AI будет играть все более важную роль в управлении, оптимизации и предоставлении услуг в Интернете. От персонализированных рекомендаций до автоматизированного анализа данных и кибербезопасности — AI станет неотъемлемой частью сетевой инфраструктуры и пользовательского опыта.

Web3 и децентрализация: Набирают обороты концепции так называемого «Web3» — нового поколения Интернета, основанного на децентрализованных технологиях, таких как блокчейн. Идеи децентрализованных приложений (dApps), децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) могут изменить структуру владения данными, цифровой идентичности и онлайн-экономики.

Квантовые вычисления и безопасность: Квантовые компьютеры, если они станут массово доступными, могут представлять угрозу для существующих криптографических стандартов, используемых для защиты данных в Интернете. Историки и эксперты по безопасности уже работают над разработкой постквантовой криптографии, чтобы обеспечить безопасность будущих сетей.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) и метавселенные: Развитие VR/AR технологий, а также концепция «метавселенных» — постоянных, взаимосвязанных виртуальных миров — обещают изменить способы нашего взаимодействия, работы и развлечений в Интернете. Пользователи смогут погружаться в иммерсивные цифровые пространства.

Повышение цифровой грамотности и регулирование: По мере того как Интернет становится все более вездесущим, вопросы цифровой грамотности, борьбы с дезинформацией, конфиденциальности данных и регулирования онлайн-пространства будут иметь первостепенное значение. Потребуется баланс между свободой слова, безопасностью и защитой прав пользователей.

От скромных начал ARPANET до сегодняшней глобальной сети, Интернет прошел путь, полный инноваций и трансформаций. Это история о том, как военная необходимость, академические исследования и стремление к обмену информацией сформировали технологию, которая навсегда изменила мир, и продолжает менять его прямо сейчас.