Представьте себе крошечный кусочек кристалла, настолько маленький, что его едва видно глазом. Но внутри этого миниатюрного мира заключена сложность, сопоставимая с целым городом, населенным миллиардами крошечных «жителей» – транзисторов. Это не фантастика, а реальность, воплощенная в интегральной микросхеме, или, как мы привыкли ее называть, чипе. Этот маленький, но могучий компонент произвел настоящую революцию, изменив ход истории и нашу повседневную жизнь до неузнаваемости. Как же удалось упаковать целый цифровой мегаполис на столь скромной площади? Давайте погрузимся в удивительный мир микроэлектроники, где наука встречается с искусством создания миниатюрных чудес.

Микрочип: от мечты к реальности. Какая искра зажгла революцию?

Мечта о миниатюризации электронных компонентов витала в воздухе задолго до рождения первого чипа. Еще в середине XX века инженеры и ученые бились над проблемой громоздкости и ненадежности существовавших тогда электронных устройств. Представьте себе компьютеры тех времен: огромные залы, заполненные реле, вакуумными лампами, занимающие комнаты и потребляющие колоссальное количество энергии. Каждый такой компьютер состоял из тысяч, а то и миллионов отдельных элементов, соединенных проводами. Это было дорого, ненадежно, и ремонт часто превращался в настоящий кошмар.

Переломным моментом стало изобретение транзистора в 1947 году учеными из Bell Labs – Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли. Транзистор, который мог усиливать и коммутировать электрические сигналы, пришел на смену хрупким и энергоемким вакуумным лампам. Однако даже транзисторы, несмотря на свои преимущества, оставались по отдельности. Их нужно было изготавливать, тестировать и соединять друг с другом, что по-прежнему требовало много ручного труда и занимало много места.

Идея же создания интегральной схемы – объединения множества электронных компонентов (транзисторов, резисторов, конденсаторов) на одном общем основании – витала в умах многих. Однако именно Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor независимо друг от друга первыми смогли воплотить эту идею в жизнь в конце 1950-х годов. Килби создал первый работающий прототип интегральной схемы в 1958 году, используя германий. Его устройство было довольно примитивным по современным меркам, но оно доказало принципиальную возможность интеграции. А вот Роберт Нойс, учредитель Fairchild Semiconductor, в 1959 году разработал более практичный подход, используя кремний и метод планарной технологии, который и стал основой для дальнейшего развития микроэлектроники.

В чем же заключалась гениальность их подхода? Они предложили не просто соединять отдельные компоненты, а создавать их непосредственно на одном полупроводниковом кристалле. Это было похоже на то, как если бы вместо того, чтобы строить дом из отдельных кирпичей, вы могли бы «вырастить» весь дом, включая стены, окна и двери, прямо из земли. Это было начало эры, когда электроника начала стремительно уменьшаться в размерах, становиться дешевле и мощнее. Важно отметить, что именно кремний, а не германий, как у Килби, оказался более перспективным материалом благодаря своим уникальным электрическим свойствам и возможности создания на его поверхности тончайших изолирующих слоев оксида. Это открыло путь к миниатюризации, которую мы наблюдаем сегодня.

Как «город» поместился на песчинке: магия фотолитографии и кремния

Сердце любого современного чипа – это кремниевый кристалл. Кремний – это полупроводник, который занимает второе место по распространенности во земной коре после кислорода. Его уникальность заключается в том, что при определенных условиях он может проводить электричество, а при других – нет. Это свойство позволяет создавать на его основе переключатели, усилители и другие элементы, которые являются «кирпичиками» любой электронной схемы.

Создание чипа – это сложнейший многоэтапный процесс, который ученые сравнивают с ювелирной работой, выполняемой в стерильных условиях. Основа всего – это монокристалл кремния, который выращивается в виде длинного цилиндра, называемого «булей». Этот булыжник затем нарезается на тончайшие пластины, или «вафли» (wafers), диаметром до 300 мм. Толщина такой пластины составляет всего около 0.75 мм – представьте себе толщину нескольких бумажных листов.

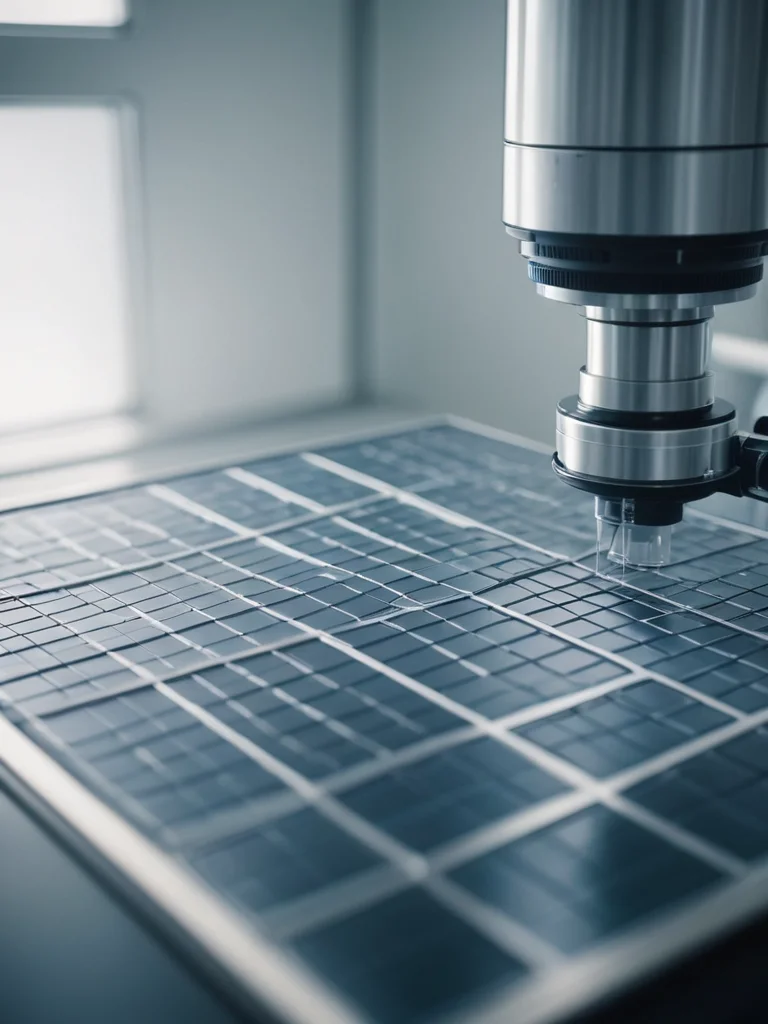

Далее на этих вафлях начинается волшебство – фотолитография. Этот процесс чем-то напоминает фотографию, но вместо света, проецирующего изображение на пленку, здесь используется ультрафиолетовое излучение, проецирующее геометрический рисунок будущей схемы на поверхность кремниевой пластины, покрытой специальным светочувствительным веществом – фоторезистом. Этот рисунок – это своего рода «чертеж» для создания микроскопических элементов чипа.

Процесс выглядит так: сначала на вафлю наносят слой одного материала (например, диэлектрика или проводника), затем покрывают фоторезистом. На фоторезист проецируется через специальную маску (фотошаблон) изображение схемы. Участки фоторезиста, на которые попал свет, изменяют свои свойства. После этого «засвеченные» или «незасвеченные» участки фоторезиста удаляются. Там, где фоторезист удален, открывается кремний или другой слой, который затем обрабатывается – например, вытравливается кислотой или наоборот, на него наносится другой материал. Этот цикл повторяется десятки, а то и сотни раз, слой за слоем, формируя сложную трехмерную структуру чипа.

В итоге на одной такой кремниевой пластине могут располагаться сотни, а иногда и тысячи одинаковых чипов. Каждый чип – это отдельный «город» с миллиардами транзисторов, соединенных между собой. Затем пластина разрезается на отдельные кристаллы, которые проходят строгий контроль качества, помещаются в защитный корпус и оснащаются выводами для подключения к другим компонентам.

Ключевые технологии, лежащие в основе этого процесса:

- Фотолитография: Позволяет создавать рисунки на поверхности кремния с разрешением до нескольких нанометров. Чем меньше размер элемента, тем больше их можно разместить на кристалле, и тем быстрее и энергоэффективнее будет работать чип.

- Травление: Удаление ненужных участков материала с помощью химических реагентов или плазмы.

- Напыление/Осаждение: Нанесение тончайших слоев различных материалов (металлов, диэлектриков) на поверхность кремния.

- Легирование: Введение в кремний примесей (например, бора или фосфора) для изменения его проводимости и создания p-n переходов, которые являются основой транзисторов.

Эта точность и многократность операций превращает обычную кремниевую пластину в поле для создания миниатюрных электронных цивилизаций, способных выполнять самые сложные задачи.

От первых шагов к суперкомпьютерам: эволюция чипов и их задачи

Первые интегральные схемы, появившиеся в конце 1950-х – начале 1960-х годов, были довольно простыми. Они содержали всего несколько транзисторов, и их основной задачей было выполнение базовых логических операций. Такие чипы, как, например, серии 7400 TTL (Transistor-Transistor Logic), стали настоящим прорывом, позволив создавать более компактные и надежные электронные устройства, чем те, что использовались ранее. Они нашли применение в бортовых компьютерах космических кораблей «Аполлон», что стало одним из самых ярких примеров использования зарождающейся технологии.

Однако настоящий взрыв произошел с появлением микропроцессора. В 1971 году компания Intel представила 4004 – первый в мире коммерчески доступный однокристальный микропроцессор. Это был крошечный чип, который содержал центральный процессор компьютера. Если раньше для работы компьютера требовалась целая материнская плата с множеством отдельных микросхем, то теперь всю «мозговую» работу мог выполнять один чип. Это открыло дорогу для создания персональных компьютеров, калькуляторов и множества других устройств, которые раньше были доступны лишь немногим.

С тех пор развитие микросхем шло по экспоненте, подчиняясь так называемому закону Мура. Гордон Мур, один из основателей Intel, в 1965 году предсказал, что количество транзисторов на одном кристалле будет удваиваться примерно каждые два года (позже этот срок скорректировали до 18 месяцев). И это предсказание, удивительным образом, сбывалось десятилетиями. Мы перешли от тысяч транзисторов на одном чипе к миллиардам, а затем и к триллионам. Это позволило не только увеличивать мощность процессоров, но и создавать специализированные чипы для самых разных задач.

Основные этапы эволюции чипов:

- SSI (Small-Scale Integration): от 1 до 10 транзисторов на кристалле.

- MSI (Medium-Scale Integration): от 10 до 100 транзисторов.

- LSI (Large-Scale Integration): от 100 до 1000 транзисторов.

- VLSI (Very-Large-Scale Integration): от 1000 до 100 000 транзисторов.

- ULSI (Ultra-Large-Scale Integration): от 100 000 до 1 000 000 транзисторов.

- GSI (Giga-Scale Integration): более 1 000 000 000 транзисторов.

Сегодня чипы выполняют огромное количество задач:

- Центральные процессоры (CPU): «мозг» компьютера, выполняющий основные вычисления.

- Графические процессоры (GPU): отвечают за обработку графики, вывод изображения на экран, а также активно используются в задачах искусственного интеллекта и научных вычислениях.

- Оперативная память (RAM): временное хранилище данных, к которым процессор имеет быстрый доступ.

- Постоянная память (Flash, SSD): долговременное хранение данных.

- Микроконтроллеры: компактные процессоры, встроенные в бытовую технику, автомобили, медицинское оборудование.

- Специализированные процессоры: чипы, оптимизированные для конкретных задач, например, искусственного интеллекта (AI accelerators), обработки сигналов (DSP) и т.д.

Благодаря этой стремительной эволюции, вычислительная мощность, доступная нам сегодня, превосходит возможности самых мощных суперкомпьютеров прошлого на порядки. Мы носим в кармане устройства, которые по своей производительности превосходят компьютеры, участвовавшие в космической программе.

Больше чем просто ‘деталь’: как чипы изменили нашу жизнь и чего ждать дальше

Интегральные микросхемы – это не просто компоненты, это катализаторы перемен, которые радикально трансформировали практически все аспекты нашей жизни. Сравните мир до появления персональных компьютеров и смартфонов с тем, что мы имеем сейчас. Практически каждое значимое изобретение последних десятилетий так или иначе связано с развитием микроэлектроники.

Вот лишь несколько примеров того, как чипы изменили мир:

- Коммуникации: Мобильные телефоны, интернет, спутниковая связь – все это стало возможным благодаря миниатюрным и мощным процессорам, интегрированным в наши устройства. Мы можем общаться с людьми на другом конце планеты в реальном времени, мгновенно получать доступ к информации.

- Медицина: От сложнейших диагностических аппаратов (МРТ, КТ) до носимых медицинских устройств, отслеживающих показатели здоровья, – чипы позволяют проводить более точную диагностику, осуществлять роботизированные операции и персонализировать лечение.

- Транспорт: Современные автомобили напичканы электроникой. Чипы управляют двигателем, тормозной системой, системами безопасности (ABS, ESP), навигацией, развлекательными системами. Даже автопилот – это результат развития мощных вычислительных платформ.

- Промышленность: Автоматизация производства, робототехника, системы управления сложными процессами – все это опирается на мощь микропроцессоров и микроконтроллеров.

- Наука: От моделирования климатических изменений до расшифровки генома человека, от изучения Вселенной до поиска новых лекарств – суперкомпьютеры, построенные на базе тысяч мощных процессоров, являются незаменимым инструментом для современных исследований.

- Развлечения: Компьютерные игры, потоковое видео, виртуальная реальность – все это требует колоссальной вычислительной мощности, которую обеспечивают современные чипы, особенно графические процессоры.

Чего же ждать дальше? Технологии продолжают развиваться с головокружительной скоростью.

- Искусственный интеллект (ИИ): Разработка специализированных чипов для ИИ, которые смогут обрабатывать огромные массивы данных и выполнять сложные задачи машинного обучения, будет продолжаться. Это обещает прорывы в медицине, науке, автоматизации и многих других областях.

- Квантовые вычисления: Хотя это еще долгосрочная перспектива, исследования в области квантовых компьютеров, которые используют принципиально иные подходы к вычислениям, обещают революционизировать обработку информации.

- Новые материалы: Ученые ищут альтернативы кремнию, такие как графен или углеродные нанотрубки, которые могут привести к созданию еще более быстрых, энергоэффективных и компактных устройств.

- Биоинтеграция: Развитие интерфейсов «мозг-компьютер» и имплантируемых устройств, которые могут напрямую взаимодействовать с нервной системой, открывает совершенно новые горизонты.

Чипы продолжат становиться меньше, мощнее и умнее, проникая во все новые сферы нашей жизни и меняя мир вокруг нас.

Ваш персональный «город»: как выбирать и использовать устройства с современными чипами

Сегодня чипы – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. От смартфона в кармане до умных часов на запястье, от ноутбука до системы «умный дом» – все эти устройства содержат в себе сложные «города» из транзисторов, работающие на благо пользователя.

При выборе устройств, обратите внимание на следующие аспекты, связанные с чипами:

- Процессор (CPU): Это «мозг» устройства. Его производительность определяет, насколько быстро будет работать устройство, сколько задач оно сможет выполнять одновременно. При выборе компьютера или смартфона, смотрите на его архитектуру (например, ARM, x86), количество ядер и тактовую частоту. Для повседневных задач (интернет, офис, мессенджеры) подойдет и менее мощный процессор, но для игр, редактирования видео или сложных вычислений потребуется более производительное решение.

- Графический процессор (GPU): Если вы планируете играть в современные игры, работать с графикой или видео, то GPU играет ключевую роль. Современные смартфоны и ноутбуки имеют интегрированные GPU, но для профессиональных задач или гейминга стоит рассмотреть устройства с дискретными (отдельными) видеокартами.

- Объем оперативной памяти (RAM): Оперативная память – это как рабочий стол для процессора. Чем больше RAM, тем больше данных процессор может держать «под рукой» одновременно, что ускоряет работу с несколькими приложениями и большими файлами. Для большинства современных задач рекомендуется иметь не менее 8 ГБ оперативной памяти, а лучше 16 ГБ и более.

- Накопитель (SSD/HDD): Скорость загрузки операционной системы, приложений и открытия файлов напрямую зависит от типа накопителя. Твердотельные накопители (SSD) на порядок быстрее традиционных жестких дисков (HDD), хотя и дороже. Выбирайте SSD, если для вас важна скорость.

- Специализированные чипы: Многие современные устройства имеют чипы, отвечающие за конкретные функции: модули Wi-Fi и Bluetooth, NFC, GPS, чипы безопасности (например, для биометрической аутентификации).

Как максимально эффективно использовать устройства с современными чипами?

- Регулярные обновления: Производители регулярно выпускают обновления программного обеспечения, которые оптимизируют работу чипов, улучшают производительность и безопасность.

- Управление энергопотреблением: Современные чипы очень энергоэффективны, но при интенсивной нагрузке могут потреблять больше энергии. Используйте режимы энергосбережения, когда это возможно, чтобы продлить время работы от батареи.

- Охлаждение: При длительной работе под высокой нагрузкой чипы могут перегреваться, что приводит к снижению производительности (троттлинг). Обеспечьте хорошее охлаждение устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия.

- Чистка: Пыль, забивающаяся в вентиляторы и радиаторы, мешает охлаждению. Регулярная чистка поможет поддерживать оптимальную температуру работы компонентов.

- Понимание возможностей: Изучите, на что способен ваш процессор, какой объем памяти у вас есть. Это поможет вам выбирать задачи, которые ваше устройство сможет выполнять эффективно, и избегать перегрузок.

Чипы – это удивительные творения человеческого гения, которые продолжают двигать прогресс вперед. Понимая их устройство и возможности, вы сможете лучше использовать современные технологии и с уверенностью смотреть в будущее, где еще более невероятные «города» будут строиться на наших глазах.