В истории человеческой мысли есть редкие моменты, когда одна идея или одно открытие переворачивает устоявшиеся представления с ног на голову, навсегда меняя ландшафт интеллектуального поиска. Для философии таким поворотным пунктом стало творчество Иммануила Канта, скромного профессора из Кёнигсберга, чьи идеи были настолько глубоки и радикальны, что их сравнивают с астрономической революцией Николая Коперника. Вы когда-нибудь задумывались, как вообще возможно что-либо знать, и что лежит в основе нашей морали? Именно на эти фундаментальные вопросы Кант дал ответы, которые до сих пор формируют наше понимание познания, этики и свободы.

Иммануил Кант: почему о немецком философе говорят как о «революционере мышления»?

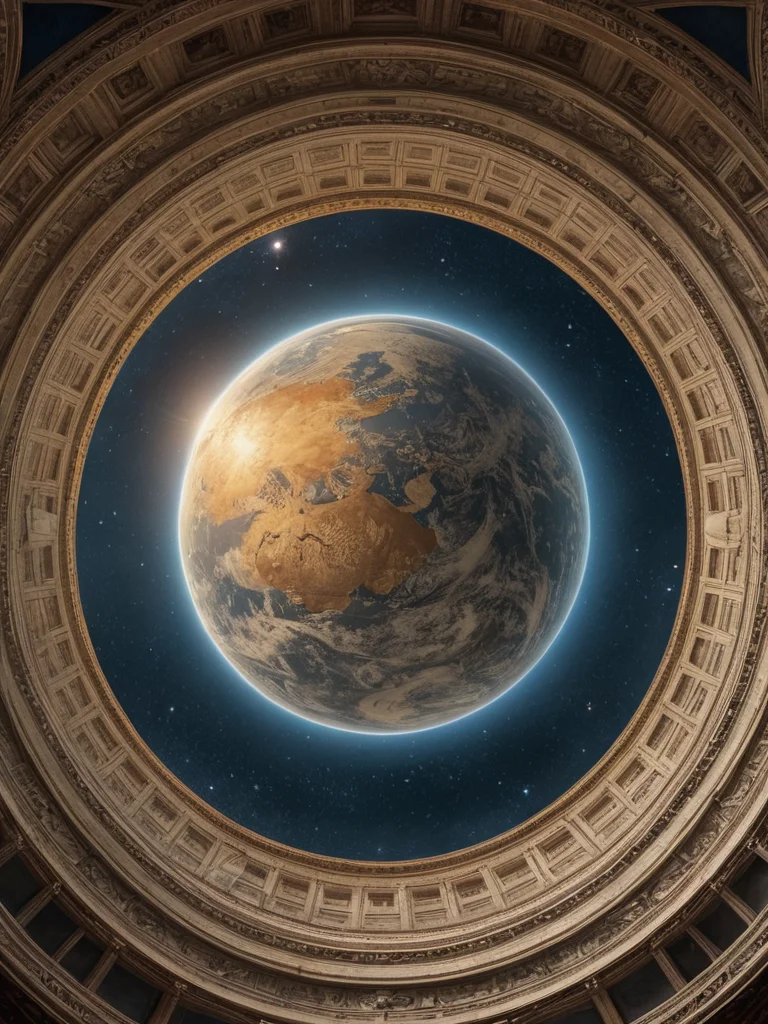

Когда историки философии говорят о «коперниканском перевороте» Канта, они отнюдь не преувеличивают масштаб его вклада. Подобно тому как Коперник показал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, Кант предложил революционную идею: в процессе познания не наш разум пассивно приспосабливается к миру, а, наоборот, сам мир, каким мы его воспринимаем, формируется и упорядочивается структурами нашего разума. До Канта большинство философов считали, что знание достигается тогда, когда наши идеи точно соответствуют внешней реальности. Если что-то было непознаваемо, это объяснялось либо сложностью самого объекта, либо ограниченностью наших чувств.

Однако Кант поставил этот вопрос иначе: что, если не объект определяет познающий субъект, а субъект определяет то, как объект ему является? Это была смена парадигмы, которая буквально перевернула традиционное понимание процесса познания. Он показал, что пространство и время — это не внешние характеристики мира, а априорные формы нашего чувственного созерцания, то есть изначально присущие нашему разуму способы воспринимать реальность. Подобно тому как очки определенной формы влияют на то, как вы видите мир, так и наш разум имеет встроенные «линзы», через которые мы воспринимаем и осмысливаем всё сущее. Эта идея имела колоссальное значение, поскольку она не только объяснила возможность научного познания, но и установила пределы человеческого разума, показав, что некоторые вещи, такие как «вещь в себе» (Ding an sich), или Бог, душа, свобода, не могут быть познаны с помощью чистого теоретического разума, поскольку выходят за рамки возможного опыта.

Таким образом, «революционность» Канта заключалась в том, что он не просто добавил новую теорию к уже существующим; он изменил саму точку отсчёта, заставив философов и учёных по-новому взглянуть на отношения между человеком и миром, между субъектом и объектом. Этот сдвиг стал отправной точкой для развития многих последующих философских направлений, от немецкого идеализма до современной феноменологии и философии сознания, что делает Канта подлинным гигантом в истории мысли.

Жизнь до «переворота»: как Кант стал мыслителем, изменившим мир?

Иммануил Кант родился в 1724 году в Кёнигсберге, столице Восточной Пруссии, в семье скромного шорника. Этот город Кант никогда не покидал, проводя в нём всю свою жизнь, что весьма примечательно для мыслителя, чьи идеи преодолели все географические и временные границы. Его ранние годы были отмечены влиянием пиетизма — религиозного движения, которое привило ему строгую дисциплину, честность и глубокое чувство долга. Эти качества сопровождали его на протяжении всей жизни, проявляясь в его легендарной пунктуальности и строгом распорядке дня. Историки часто рассказывают, что жители Кёнигсберга могли сверять часы по его ежедневным прогулкам.

Образование Кант получил в родном городе, сначала в Коллегиум Фридерицианум, а затем в Кёнигсбергском университете, где он изучал богословие, философию, математику и естественные науки. В молодости его интересы были весьма широки: он даже опубликовал трактат по космогонии, в котором выдвинул гипотезу о происхождении Солнечной системы из туманности, известную теперь как гипотеза Канта-Лапласа. Это свидетельствует о его ранней склонности к системному, научному мышлению.

До своего «критического периода», который начался примерно в 1770-х годах и привёл к созданию его фундаментальных трудов, Кант был представителем так называемой «докритической» философии, где он во многом находился под влиянием рационализма Лейбница и Вольфа. Этот подход утверждал, что истинное знание достигается главным образом через разум, через логические рассуждения и дедукцию, а чувственный опыт играет лишь второстепенную роль. Однако позднее Кант столкнулся с вызовом со стороны эмпиризма, особенно в лице шотландского философа Дэвида Юма.

Именно Юм, своим радикальным скептицизмом, поставил под сомнение общепринятые представления о причинности и индукции, утверждая, что мы не можем эмпирически наблюдать причинно-следственные связи, а лишь последовательность событий. Кант позже признавал, что именно Юм «пробудил его от догматического сна», заставив переосмыслить основы познания. Кант понял, что ни чистый рационализм, который вел к метафизическим спекуляциям без связи с реальностью, ни чистый эмпиризм, который, как у Юма, мог привести к полному скептицизму относительно возможности универсального и необходимого знания, не могут дать адекватного ответа. Таким образом, его многолетние размышления были направлены на то, чтобы найти третий путь, примиряющий эти два противоположных подхода и объясняющий, как возможно подлинное научное знание, которое одновременно является универсальным, необходимым и основанным на опыте. Этот путь и привёл его к «коперниканскому перевороту».

Что такое «коперниканский переворот» Канта: простыми словами о главном открытии

Представьте себе, что вы всегда верили, что ваши глаза пассивно принимают свет, и то, что вы видите, является точной копией реальности. А теперь представьте, что кто-то говорит вам: «Нет, ваши глаза активно формируют то, что вы видите, и то, каким вы воспринимаете мир, зависит от уникальных особенностей вашей зрительной системы». Именно такую революцию совершил Кант в философии познания. Он назвал это «коперниканским переворотом» по аналогии с астрономическим открытием Николая Коперника, который изменил представление о том, что Земля является центром Вселенной, показав, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца.

До Канта большинство философов, как уже было сказано, исходили из того, что познание — это процесс, при котором субъект (человек) приспосабливается к объекту (миру). То есть, чтобы познать мир, мы должны максимально точно «отразить» его в своём сознании. Если мы чего-то не могли познать, то проблема была либо в сложности объекта, либо в наших ограниченных способностях. Кант предложил противоположную точку зрения: он предположил, что объекты должны сообразовываться с нашими познавательными способностями. Это означает, что не мы просто пассивно воспринимаем мир таким, каков он есть «сам по себе», а наш разум активно формирует и структурирует получаемые данные, делая их познаваемыми.

Как это происходит? Кант утверждал, что существуют так называемые априорные формы чувственности и априорные категории рассудка, которые предшествуют всякому опыту и делают его возможным. Априорные формы чувственности — это пространство и время. Мы не воспринимаем пространство и время как нечто внешнее, а, скорее, воспринимаем всё в пространстве и во времени. Они являются своего рода «координатной сеткой» нашего восприятия. Например, представьте, что вы надеваете очки, которые всегда показывают мир в 3D. Вы не можете видеть мир без этой 3D-перспективы, потому что это свойство ваших очков. Так и наш разум видит всё в пространстве и времени.

Затем, помимо форм чувственности, Кант выделил априорные категории рассудка (например, причинность, единство, субстанция, необходимость). Это как бы «фильтры» или «понятия», с помощью которых наш рассудок организует данные, поступающие через чувства. Когда мы видим, как один бильярдный шар ударяет другой и тот начинает двигаться, мы не просто наблюдаем два последовательных события. Наш рассудок автоматически применяет категорию причинности, чтобы понять, что одно событие вызвало другое. Без этих категорий наш опыт был бы просто хаотичным набором ощущений, бессмысленным и непознаваемым.

Таким образом, то, что мы познаём, — это не «вещи в себе» (ноумены), то есть мир, каким он является сам по себе, независимо от нашего восприятия, а «вещи для нас» (феномены), то есть мир, каким он является нам, уже отфильтрованный и структурированный нашими априорными формами чувственности и категориями рассудка. Это принципиальное различие. Мы можем познавать только феноменальный мир. Ноуменальный мир остаётся за пределами нашего познания. Эта концепция не только примирила рационализм и эмпиризм, показав, что для познания необходимы как опыт (который даёт «материал» познания), так и разум (который этот материал «обрабатывает» и упорядочивает), но и установила чёткие границы человеческого познания, навсегда изменив ход философии.

Не только познание: какие еще идеи Канта изменили философию и этику?

Хотя «Критика чистого разума» и её идеи о познании являются краеугольным камнем философии Канта, его влияние простирается далеко за пределы эпистемологии. Кант внес революционный вклад в этику, эстетику и политическую философию, создав всеобъемлющую систему, которая до сих пор вызывает дискуссии и вдохновляет исследователей.

Этика: Категорический Императив и царство целей

В области этики Кант стремился найти универсальный, объективный и безусловный моральный закон, который не зависел бы от личных желаний, внешних обстоятельств или божественных предписаний. Для Канта мораль коренится не в последствиях поступков (как у утилитаристов), а в самом намерении, в долге и в разуме. Он сформулировал свой знаменитый Категорический Императив, который имеет несколько формулировок, каждая из которых подчёркивает различные аспекты этого универсального морального закона:

- Формула всеобщего закона: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Проще говоря, прежде чем совершить что-либо, спросите себя: «А что, если бы каждый на моём месте поступал точно так же?» Если вы не можете желать, чтобы ваша максима (правило, которым вы руководствуетесь) стала универсальным законом для всех, то этот поступок аморален. Например, если каждый начнёт лгать, то само понятие истины потеряет смысл, и коммуникация станет невозможной. Поэтому ложь не может быть всеобщим законом.

- Формула человечества как цели: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого как к цели, и никогда — только как к средство». Эта формулировка подчёркивает безусловную ценность каждого разумного существа. Вы не должны использовать людей (в том числе и себя) просто как инструмент для достижения своих целей. Например, если вы обманываете человека, чтобы получить выгоду, вы используете его как средство, не уважая его разумность и достоинство.

- Формула царства целей: «Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы». Эта формулировка призывает нас представлять себя законодателями в идеальном «царстве целей», где все разумные существа уважают друг друга как самоцели и действуют согласно универсальным моральным законам.

Этика Канта, основанная на долге (деонтология), оказала огромное влияние на развитие моральной философии, прав человека и международного права, поскольку она утверждает внутреннюю ценность и достоинство каждого человека независимо от его происхождения, положения или полезности.

Эстетика: «Критика способности суждения»

В своей третьей «Критике» — «Критике способности суждения» — Кант исследовал природу прекрасного и целесообразного. Он утверждал, что суждение о красоте не является ни чисто объективным (нельзя доказать, что что-то красиво), ни чисто субъективным (мы всё же ожидаем, что другие согласятся с нашим суждением о красоте). Красота, по Канту, это «целесообразность без цели» – мы воспринимаем объект как целесообразный и гармоничный, хотя и не знаем, какова его конкретная цель или назначение. Это уникальное чувство, которое объединяет субъективное переживание с претензией на всеобщность, играет ключевую роль в понимании искусства и природы.

Политическая философия: вечный мир и космополитизм

Кант также внес значительный вклад в политическую философию, наиболее известной из которых является его работа «К вечному миру». Он предвосхитил идеи международного права и глобального управления, предложив принципы для достижения прочного мира между государствами. Среди его идей были:

- Республиканское устройство государств: Кант считал, что республики (а не деспотические режимы) менее склонны к войнам, поскольку решения о войне принимаются самими гражданами, которые несут её тяготы.

- Федерация свободных государств: Он выступал за создание союза государств, основанного на законах, а не на силе, который мог бы предотвращать войны. Это предвестник современных международных организаций, таких как ООН.

- Всеобщее гостеприимство: Кант говорил о праве каждого человека посещать любую часть мира, что является предтечей концепции прав человека и свободы передвижения.

Эти идеи сделали Канта одним из первых мыслителей, сформулировавших принципы космополитизма и глобального правопорядка, что делает его политическое наследие невероятно актуальным в нашем взаимосвязанном мире.

Кант сегодня: почему наследие философа остается актуальным в XXI веке?

Прошло более двухсот лет со дня смерти Иммануила Канта, но его идеи не только не утратили своей силы, но и продолжают активно обсуждаться и применяться в самых различных областях — от нейронаук до этики искусственного интеллекта. Его «коперниканский переворот» в мышлении, его строгое моральное учение и его предвидения о мировом порядке остаются краеугольными камнями для современного интеллектуального ландшафта.

В области философии науки и когнитивистики кантовское разделение на феномены и ноумены, а также его концепция априорных форм и категорий, продолжают оказывать влияние. Современные исследования мозга и сознания, изучающие, как наш мозг конструирует реальность из сенсорных данных, часто обнаруживают параллели с кантовскими идеями о том, что наш разум активно структурирует опыт. Иными словами, мы не просто «зеркально» отражаем мир, а активно его интерпретируем и организуем в соответствии с внутренними структурами нашего познания. Эта идея находит подтверждение в психологии восприятия и нейронауке.

В этике Кантов Категорический Императив остаётся одним из самых влиятельных и обсуждаемых моральных принципов. В эпоху возрастающего внимания к правам человека, достоинству личности и справедливости, его призыв относиться к человечеству всегда как к цели, а не только как к средству, звучит особенно сильно. Это имеет прямое отношение к дискуссиям о биотехнологиях, генетической инженерии, правах животных и, что особенно актуально сегодня, об этике искусственного интеллекта. Как мы должны программировать ИИ, чтобы он действовал морально? Должны ли мы предоставлять ИИ права? Эти вопросы часто осмысливаются через призму кантовского принципа уважения к разумным существам.

Политическая философия Канта, в частности его идеи о «вечном мире», федерации государств и универсальном гостеприимстве, как никогда актуальна в нашем глобализированном, но раздираемом конфликтами мире. В эпоху международной нестабильности, климатических кризисов и миграционных вызовов его видение мирного сосуществования через международное право и сотрудничество продолжает вдохновлять дипломатов, юристов и политологов. Принципы, заложенные Кантом, лежат в основе идеи международного права и необходимости создания институтов, способных сдерживать агрессию и способствовать сотрудничеству между нациями.

Даже в эстетике кантовское понимание красоты как «целесообразности без цели» продолжает влиять на искусствоведческие и философские дискуссии о природе искусства, его автономности и его способности вызывать универсальные, хотя и субъективные, реакции. Таким образом, идеи Канта пронизывают многие сферы современного знания, заставляя нас постоянно переосмысливать основы нашего познания, пределы нашего разума, источники нашей морали и возможности справедливого миропорядка. Он учил нас, что истинная свобода заключается в способности следовать моральному закону, который мы налагаем на себя сами, руководствуясь разумом. Несомненно, Иммануил Кант остается одним из тех редких мыслителей, чьё наследие продолжает жить и активно формировать интеллектуальную жизнь XXI века, подтверждая, что его «коперниканский переворот» был лишь началом новой эры в человеческом мышлении.