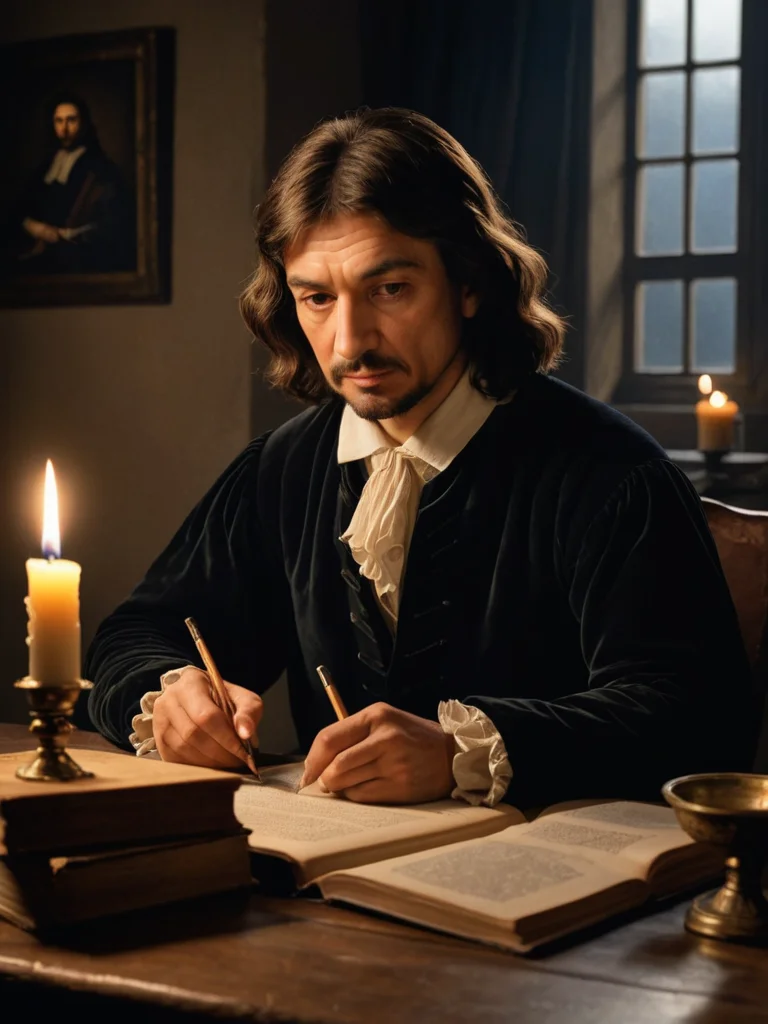

В истории человеческой мысли есть редкие моменты, когда одна фраза, словно молния, озаряет путь и навсегда меняет ландшафт познания. Одной из таких фраз, безусловно, является лаконичное, но глубочайшее утверждение: «Cogito, ergo sum», что в переводе с латыни означает «Я мыслю, следовательно, я существую». Эти слова, произнесенные французским философом, математиком и ученым Рене Декартом, стали не просто афоризмом, а краеугольным камнем новой эры в философии – эпохи рационализма. Его наследие по сей день формирует наше понимание мира, нашего места в нем и самой природы познания. Историки философии единодушно признают Декарта одной из самых влиятельных фигур в западной мысли, чьи идеи проложили мост от средневековой схоластики к современному научному подходу.

Рене Декарт: От сомневающегося гения до автора величайшей фразы

Чтобы в полной мере оценить революционность мышления Рене Декарта, необходимо окунуться в интеллектуальную атмосферу XVII века. Это было время великих потрясений и открытий: зарождалась современная наука, астрономия перевернула прежние представления о космосе, а религиозные войны сотрясали Европу. Прежние авторитеты, будь то схоластическая философия Аристотеля или догматы церкви, постепенно теряли свою непоколебимость, уступая место духу сомнения и поиска новых, более надежных оснований для знания. Именно в этот период неопределенности и интеллектуального брожения на свет появился человек, который решил поставить под вопрос буквально все, чтобы найти нечто абсолютно достоверное.

Рене Декарт родился в 1596 году в небольшом городке Лаэ во Франции. Его раннее образование в иезуитском колледже Ла-Флеш, одном из лучших учебных заведений Европы того времени, дало ему глубокие знания в классических науках, философии и математике. Однако, как позднее признавался сам Декарт, несмотря на всю обширность полученных знаний, он испытывал глубокое разочарование, не находя в них подлинной, неопровержимой истины. Он видел, что даже в самых авторитетных трудах содержатся противоречия, а ученые и философы постоянно спорят, не приходя к единому мнению. Это привело его к убеждению, что для построения прочного здания знания необходимо начать с абсолютного нуля, отбросив все сомнительное.

Поиски надежного фундамента привели Декарта к знаменитому интеллектуальному прозрению, которое, по его собственным словам, произошло зимой 1619 года. Во время службы в армии (что было обычной практикой для молодых дворян того времени) он уединился в «печи», или, скорее, в теплой комнате, чтобы обдумать свои идеи. В этом уединении Декарт пережил серию озарений, которые, по его мнению, открыли ему путь к универсальному методу познания, применимому как в философии, так и в науке. Он понял, что если отбросить все, что может быть подвергнуто хоть малейшему сомнению, то в конце концов останется нечто несомненное, на чем можно будет строить все остальное знание. Это был момент рождения его знаменитого метода радикального сомнения.

Результатом этих размышлений стал «Рассуждение о методе» (Discours de la méthode), опубликованный в 1637 году. Именно в этом труде впервые прозвучала та самая фраза, которая стала синонимом его имени и всей рационалистической философии. Декарт пришел к выводу, что хотя он может сомневаться в существовании внешнего мира, в своих ощущениях, даже в том, что он не спит или не подвергается обману неким могущественным злокозненным демоном, одно оставалось несомненным: само сомнение. А если он сомневается, значит, он мыслит. А если он мыслит, значит, он существует как мыслящая сущность. Это было первое, абсолютно незыблемое положение, которое он смог обнаружить.

«Я мыслю, следовательно, я существую»: Почему эта фраза изменила мир

Фраза «Я мыслю, следовательно, я существую» (лат. «Cogito, ergo sum»), на первый взгляд кажущаяся простой и очевидной, на самом деле является одним из самых глубоких и революционных утверждений в истории философии. Ее значение выходит далеко за рамки простого констатации факта существования. Для Декарта она стала тем самым незыблемым фундаментом, с которого можно было начать строительство всего здания знания, ранее подвергнутого его радикальному сомнению. Это утверждение перевернуло традиционные представления об источнике истины и роли человека в познавательном процессе.

Чтобы понять всю мощь этого утверждения, необходимо рассмотреть контекст так называемого «методического сомнения» Декарта. Он методично ставил под вопрос все, что до того считалось само собой разумеющимся. Вы можете сомневаться в точности ваших чувств: то, что кажется вам красным, может быть зеленым для человека с дальтонизмом; то, что кажется прямым, может оказаться изогнутым в воде. Вы можете сомневаться в существовании внешнего мира: а вдруг все, что вы видите и осязаете, лишь сон или искусная иллюзия? Он даже ввел гипотезу о «злокозненном демоне» – всемогущем обманщике, который способен искажать всю реальность и внушать ложные представления, делая невозможным отличить истину от лжи.

Однако, даже если такой демон существует и обманывает Декарта во всем, то одно остается несомненным: если есть обман, значит, есть тот, кого обманывают. Если есть мысль (даже ложная), значит, есть тот, кто мыслит. Само действие мышления, сомнения, обмана или восприятия является доказательством существования того, кто совершает эти действия. Следовательно, факт собственного мышления (или сомнения) является неопровержимым доказательством собственного существования как мыслящей сущности. «Я мыслю» – это не просто мысль среди других мыслей, это фундамент, который невозможно поколебать.

Эта фраза стала символом перехода от средневековой философии, которая опиралась на внешний авторитет (церковь, Священное Писание, Аристотель), к философии Нового времени, которая ставила во главу угла индивидуальный разум и его способность к самостоятельному познанию. Декарт сместил центр тяжести познания с внешнего мира на внутренний, на субъективное переживание мысли. Он показал, что истина может быть найдена не только через откровение или авторитет, но и через интроспекцию, через ясное и отчетливое осознание собственного существования как мыслящего существа. Это был прорыв, который заложил основы для всей последующей западной философии, подчеркивая роль субъекта в процессе познания и открывая путь к Просвещению, с его верой в разум и прогресс.

Таким образом, «Я мыслю, следовательно, я существую» – это не просто логический вывод, а эпистемологический якорь. Она дала человеку возможность обрести опору внутри себя, в своем собственном мышлении, в условиях, когда внешние источники истины оказались шаткими. Это утверждение стало отправной точкой для развития рационализма, который постулирует разум как основной источник знания, и остается одним из самых цитируемых и обсуждаемых тезисов в истории мысли.

Как Декарт заложил основы рационализма: От сомнения к ясному знанию

После того как Декарт обнаружил первый незыблемый камень – собственное существование как мыслящей сущности, – перед ним встала задача построить на этом основании все остальное здание знания. Именно этот процесс строительства, основанный на разуме и дедукции, и определил его как основоположника рационализма. Рационализм – это философское направление, которое утверждает, что разум является основным источником и критерием истины, в противовес эмпиризму, который отдает предпочтение чувственному опыту.

В своем «Рассуждении о методе» Декарт изложил четыре правила, или принципа, которые, по его мнению, должны были привести к надежному знанию. Эти правила стали образцом для научного метода и логического мышления на века вперед:

- Первое правило: Принимать за истину только то, что представляется разуму ясно и отчетливо. Это означает отбрасывать любые предубеждения и не принимать на веру ничего, что не может быть доказано. Это принцип очевидности, требующий исключить любую возможность сомнения.

- Второе правило: Делить каждую проблему на столько частей, сколько потребуется для ее наилучшего разрешения. Этот принцип аналитического мышления позволяет упростить сложные задачи, разбивая их на более мелкие, управляемые компоненты.

- Третье правило: Располагать свои мысли в определенном порядке, переходя от наиболее простых и легко познаваемых к более сложным. Этот принцип синтеза предписывает выстраивать знание шаг за шагом, от простых истин к комплексным заключениям, подобно тому, как математик строит доказательство.

- Четвертое правило: Делать перечисления настолько полными и обзоры настолько общими, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено. Этот принцип обеспечивает тщательность и полноту исследования, исключая возможность ошибок из-за невнимательности или неполноты анализа.

Эти правила, по сути, представляют собой инструкцию по применению разумного мышления к любой проблеме. Декарт верил, что следуя им, можно достичь такой же достоверности в философии, как в математике, которую он считал образцом ясного и отчетливого знания. Именно математика, с ее аксиомами и дедуктивными доказательствами, была для него идеалом научного познания. Не случайно Декарт сам был выдающимся математиком, разработавшим аналитическую геометрию, которая объединила алгебру и геометрию и позволила описывать геометрические фигуры с помощью уравнений.

Важным элементом рационалистической системы Декарта было понятие врожденных идей. После того как он доказал свое существование как мыслящей сущности, Декарт столкнулся с проблемой выхода за пределы своего собственного сознания, чтобы доказать существование внешнего мира и достоверность своих представлений о нем. Он пришел к выводу, что существуют идеи, которые не могут быть получены из опыта, но присущи разуму от рождения. Примерами таких идей для него были понятия Бога, числа, геометрические фигуры, принципы логики. Декарт утверждал, что идея совершенного и бесконечного Бога не могла быть порождена несовершенным человеком, а следовательно, она должна быть вложена в него самим Богом. Доказав существование Бога и Его совершенство (а совершенный Бог не может быть обманщиком), Декарт смог обосновать достоверность ясно и отчетливо воспринимаемых идей, включая идеи о материальном мире.

Именно таким образом Декарт пришел к знаменитому дуалзму, разделив реальность на две фундаментально разные субстанции: мыслящую субстанцию (res cogitans) – дух, сознание, и протяженную субстанцию (res extensa) – материю, физический мир. Душа, или разум, не имеет протяженности и не делима; тело, или материя, имеет протяженность и делима. Этот дуализм стал одной из самых влиятельных и обсуждаемых концепций в истории философии, породив множество споров о взаимодействии души и тела, которые продолжаются по сей день.

Подход Декарта, начиная с радикального сомнения и заканчивая построением системы знания на основе ясных и отчетливых идей, прочно утвердил рационализм как доминирующее направление в континентальной европейской философии и оказал колоссальное влияние на развитие науки, подчеркнув значимость дедукции, математики и поиска универсальных законов.

Наследие Декарта: Как его идеи формируют наше мышление сегодня

Влияние Рене Декарта на западную мысль трудно переоценить. Его идеи, как корни могучего дерева, ушли глубоко в почву европейской культуры и философии, формируя не только академические дискуссии, но и, порой неосознанно, наше повседневное мышление. Его наследие проявляется в самых разных областях – от философии и науки до психологии и даже в нашем подходе к решению проблем.

В философии Декарт считается отцом Нового времени. Он заложил фундамент для континентального рационализма, который продолжили развивать такие мыслители, как Бенедикт Спиноза и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Его дуализм тела и души стал отправной точкой для осмысления проблемы сознания и его связи с материей, которая до сих пор остается одной из центральных загадок философии и науки. Даже те, кто критикует Декарта (а таких немало, от британских эмпиристов Джона Локка и Дэвида Юма до современных нейробиологов), вынуждены вести диалог с его идеями, поскольку он первым четко сформулировал многие из тех вопросов, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Не менее значительным было влияние Декарта на науку. Его аналитическая геометрия, которая позволила описывать геометрические объекты с помощью алгебраических уравнений, стала одним из ключевых инструментов для развития физики и инженерии. Координатная система, названная в его честь декартовой, используется повсеместно – от школьных уроков математики до космических навигационных систем. Декарт также внес вклад в оптику, сформулировав закон преломления света. Его механистическое мировоззрение, согласно которому Вселенная подобна сложному часовому механизму, работающему по строгим математическим законам, способствовало развитию классической физики и заложило основу для Ньютоновой механики.

Влияние Декарта простирается и на психологию и нейронауки. Несмотря на то что его анатомические представления о работе мозга (например, о роли шишковидной железы как «места встречи» души и тела) оказались неверными, его попытка понять человека как совокупность мыслящей субстанции и протяженного тела стимулировала исследования сознания, рефлексов и нервной системы. Его работа подтолкнула к изучению человеческого тела как сложной машины, а сознания – как отдельного феномена, что в конечном итоге привело к развитию современной психологии и нейрофизиологии.

Важнейшим, и, возможно, самым всеобъемлющим аспектом наследия Декарта является его вклад в формирование духа Просвещения и современности. Его призыв к сомнению во всем, что не является ясным и отчетливым, и требование использовать собственный разум для достижения истины, стали девизом Просвещения: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» (позднее это сформулирует Иммануил Кант). Декарт освободил мысль от оков догм и авторитетов, подчеркнув способность каждого индивида к рациональному познанию. Эта идея лежит в основе современной концепции критического мышления, которое призывает нас не принимать информацию на веру, а подвергать ее анализу и проверке.

Конечно, идеи Декарта не были лишены критических замечаний. Его строгий дуализм породил проблему взаимодействия души и тела, которая оставалась нерешенной. Его априорные доказательства существования Бога и внешнего мира подверглись сомнению со стороны эмпириков. Тем не менее, его стремление к фундаментальной истине, его методический подход к познанию и его вера в возможности человеческого разума оказали беспрецедентное влияние, сформировав саму структуру нашего мышления о себе, мире и знании. Каждый раз, когда мы ищем логическое объяснение, проверяем факты или строим рассуждение от простых предпосылок к сложным выводам, мы, сами того не осознавая, пользуемся инструментами, разработанными гением Рене Декарта.

Гений сомнения: Почему Декарт остается актуальным спустя века

В мире, переполненном информацией, где границы между фактами и вымыслом порой стираются, а потоки новостей и мнений захлестывают сознание, наследие Рене Декарта становится не просто историческим артефактом, а удивительно актуальным руководством к действию. Его знаменитый метод сомнения, который изначально служил поиску абсолютной истины, сегодня предлагает нам мощный инструментарий для ориентации в информационном хаосе и для развития подлинного критического мышления.

Декарт учил нас начинать с полного отсутствия предубеждений, ставить под вопрос все, что не является абсолютно очевидным. В условиях современного мира, где «фейковые новости», манипуляции сознанием и «постправда» стали обыденностью, этот принцип сомнения обретает новую, жизненно важную значимость. Как отличить достоверную информацию от ложной? Как сформировать собственное, обоснованное мнение? Метод Декарта предлагает нам схему: не принимать ничего на веру, пока его истинность не будет доказана с ясностью и отчетливостью, сомневаться во внешних источниках и искать внутренние, логические основания для наших убеждений.

Принцип «Я мыслю, следовательно, я существую» по-прежнему напоминает нам о центральной роли сознания и субъективного опыта. В эпоху, когда алгоритмы и искусственный интеллект все больше влияют на нашу жизнь, декартовский акцент на индивидуальном, мыслящем «Я» сохраняет свою актуальность. Он подчеркивает нашу уникальную способность к рефлексии, самосознанию и рациональному выбору, отличающую нас от простых механизмов. Это становится фундаментом для понимания свободы воли и личной ответственности.

Кроме того, декартовский подход к построению знания – от простого к сложному, от аксиом к доказательствам – лег в основу современного научного метода. Его стремление к математической точности и ясности до сих пор является идеалом научного исследования. Если вы когда-либо решали задачу, разбивая ее на этапы, или анализировали сложную систему, выделяя ее компоненты, вы неосознанно следовали декартовским принципам. Это доказывает, что его идеи – не просто абстрактные философские рассуждения, а практические, применимые инструменты для решения реальных проблем.

Наконец, вопросы, поставленные Декартом, остаются с нами и по сей день. Проблема взаимодействия души и тела, природа сознания, границы человеческого познания – все эти фундаментальные философские и научные дилеммы до сих пор активно обсуждаются. Декарт не дал на них исчерпывающих ответов, но он сформулировал их с такой ясностью и глубиной, что они продолжают служить отправной точкой для новых поколений мыслителей, ученых и исследователей. Его «гений сомнения» не только разрушил старые догмы, но и проложил путь для непрерывного поиска истины, делая Рене Декарта одним из самых актуальных философов, чей вклад в наше мышление продолжает резонировать сквозь века.