В истории человеческой мысли немногие фигуры оказали столь же глубокое и всеобъемлющее влияние, как Зигмунд Фрейд. Этот венский врач, изначально посвятивший себя неврологии, перевернул представление человечества о самом себе, предложив революционную концепцию подсознания и создав метод его исследования – психоанализ. До Фрейда сознание человека воспринималось как нечто цельное и рациональное, источник всех решений и поступков. Однако его работы раскрыли бездны скрытых желаний, подавленных травм и неосознанных мотивов, которые, как оказалось, в значительной степени определяют нашу жизнь, наши отношения и даже наши болезни. Вы, наверное, слышали о «фрейдистских оговорках» или «комплексе Эдипа» – эти термины, давно вышедшие за пределы академической психологии, стали частью обыденной речи, что свидетельствует о беспрецедентном проникновении идей Фрейда в культуру и повседневное мышление. Его наследие – это не просто набор теорий, это целый мир, который приглашает нас заглянуть внутрь себя и понять, что управляет нами на самом деле.

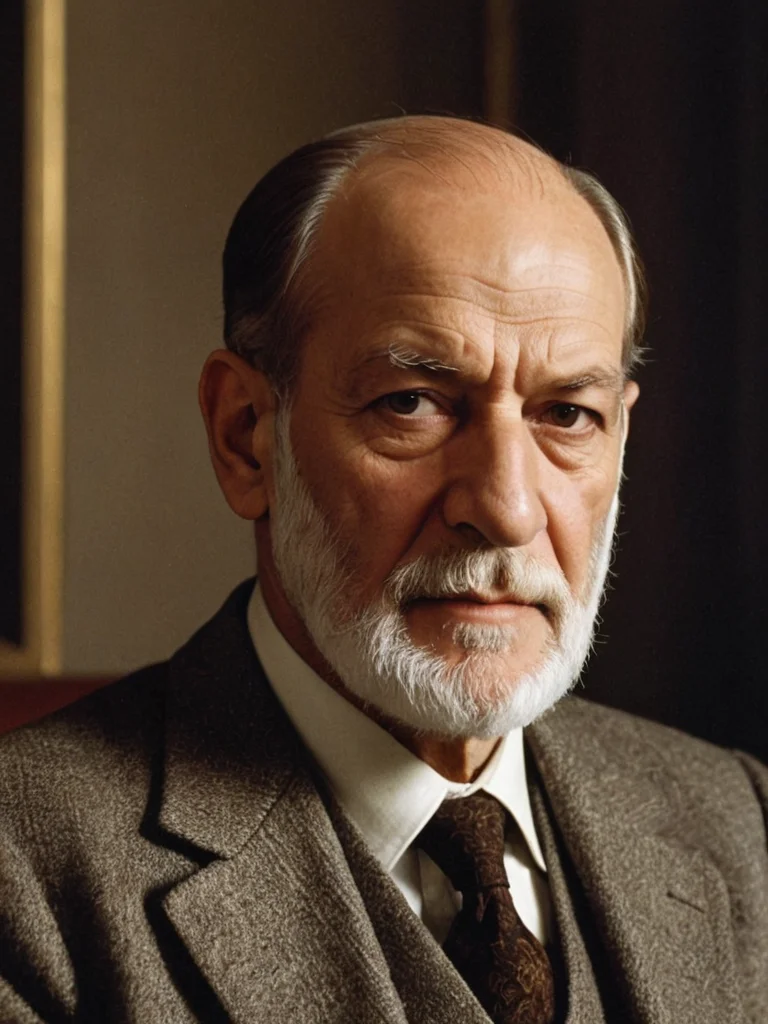

Подсознание на ладони: Как Зигмунд Фрейд изменил наш взгляд на человека

До появления идей Зигмунда Фрейда, научное сообщество и широкая общественность в основном придерживались рационалистического взгляда на человеческое существо. Считалось, что человек – это прежде всего существо сознательное, способное к логическому мышлению, самоконтролю и принятию осознанных решений. Любые отклонения от этой нормы, такие как истерия или навязчивые состояния, объяснялись либо физиологическими нарушениями, либо, в более ранние времена, даже мистическими или демоническими влияниями. Психические расстройства часто воспринимались как «поломки» в механизме мозга или как проявления слабости воли. Обращение к психическому миру человека как к источнику его проблем было тогда весьма ограниченным.

Именно в этом контексте появились новаторские работы Фрейда, которые буквально взорвали устоявшиеся представления. Он предложил радикально новую модель психики, утверждая, что большая часть наших мыслей, чувств и мотивов находится за пределами сознания, в таинственной и могущественной сфере, которую он назвал бессознательным. Представьте себе айсберг: лишь его малая часть видна над водой (сознание), а подавляющее большинство скрыто под поверхностью (бессознательное), но именно эта подводная часть определяет его движение и стабильность. Подобно этому, Фрейд утверждал, что наши самые глубинные стремления, подавленные воспоминания, детские травмы и инстинктивные побуждения «живут» в бессознательном, влияя на наше поведение, наши сны, наши оговорки и даже наши болезни, несмотря на то что мы не осознаем их присутствия.

Эта идея стала настоящим коперниканским переворотом в понимании человека. Фрейд лишил человека статуса абсолютного хозяина своего разума, показав, что мы во многом управляемся силами, о которых даже не подозреваем. Он подчеркнул, что многие психические расстройства, неврозы и даже повседневные трудности имеют свои корни не в физиологии или простой «глупости», а в динамическом конфликте между сознательными желаниями и бессознательными импульсами. Например, хроническая тревога могла быть не просто «нервами», а проявлением подавленных агрессивных чувств или неразрешенных детских конфликтов.

Таким образом, Фрейд не просто предложил новую теорию, он открыл целое новое измерение человеческой психики. Он показал, что наш внутренний мир гораздо сложнее и многослойнее, чем мы могли представить, и что для понимания себя и других необходимо заглянуть гораздо глубже, чем позволяют сознательные рассуждения. Его открытия проложили путь для совершенно нового подхода к терапии, который сосредоточился на «раскодировании» посланий бессознательного, чтобы помочь людям осознать и разрешить свои внутренние конфликты. Этот новый взгляд на человека, со всеми его темными уголками и скрытыми механизмами, стал отправной точкой для развития всей современной психологии и значительно обогатил наше понимание человеческой природы.

От неврологии к психоанализу: Путь Фрейда к открытию глубин разума

Путь Зигмунда Фрейда к созданию психоанализа был не прямым, а скорее извилистым, полным научных поисков и разочарований, которые в конечном итоге привели его к революционным открытиям. Изначально Фрейд, родившийся в 1856 году в Фрайберге (Моравия, ныне Чехия), был блестящим студентом и подающим надежды неврологом. Он получил медицинское образование в Венском университете, где проявил особый интерес к анатомии нервной системы и физиологии. Его ранние научные работы были посвящены таким темам, как строение нервных клеток, исследование действия кокаина (экспериментируя с ним, он изначально верил в его медицинский потенциал, что, к сожалению, привело к трагическим последствиям для некоторых его пациентов и его самого, пока он не осознал его пагубное влияние) и изучение афазии – нарушения речи.

В те времена неврология активно развивалась, и Фрейд, как и многие его коллеги, искал физиологические объяснения психическим расстройствам. Однако постепенно его интересы начали смещаться в сторону изучения истерии – загадочного заболевания, которое проявлялось в разнообразных физических симптомах (параличи, слепота, онемение) при отсутствии видимых органических повреждений. Традиционная медицина часто была бессильна перед этими проявлениями, списывая их на «симуляцию» или «женскую слабость».

Ключевым моментом в этом переходе стало его сотрудничество с известным французским неврологом Жаном-Мартеном Шарко в больнице Сальпетриер в Париже в 1885-1886 годах. Шарко использовал гипноз для изучения и лечения истерии, демонстрируя, что под гипнозом можно вызывать и снимать истерические симптомы. Этот опыт произвел на Фрейда глубокое впечатление, поскольку он показал, что психические факторы могут влиять на физическое состояние, и что симптомы могут иметь психологическую, а не только органическую природу. Шарко убедительно демонстрировал, что истерические параличи могут быть вызваны или сняты внушением, что говорило о наличии психической, а не только органической основы недуга.

Вернувшись в Вену, Фрейд начал работать с Йозефом Брейером, опытным врачом, который лечил пациентку, известную как Анна О. (Берта Паппенгейм), страдавшую от множества истерических симптомов. Брейер использовал метод, который Анна О. назвала «трубочистным» или «разговорным лечением». Суть его заключалась в том, что пациентка под легким гипнозом или в состоянии глубокого расслабления рассказывала о своих переживаниях, связанных с возникновением симптомов. Проговаривание этих забытых травматических воспоминаний приводило к «катарсису» – эмоциональному облегчению, после которого симптомы исчезали. Фрейд был поражен этим феноменом и совместно с Брейером опубликовал в 1895 году книгу «Исследования истерии», которая считается отправной точкой психоанализа.

Однако Фрейд вскоре отошел от гипноза, поскольку обнаружил его ограничения: не все пациенты поддавались гипнозу, и эффекты часто были временными. Он начал разрабатывать свою собственную технику – метод свободных ассоциаций. Вместо гипноза он просил пациентов говорить всё, что приходит им в голову, без цензуры и логического контроля, даже если мысли кажутся бессмысленными, неприятными или незначительными. Фрейд верил, что таким образом бессознательные связи и подавленные воспоминания всплывут на поверхность. Это был смелый шаг, поскольку он требовал от терапевта и пациента глубокого доверия и терпения.

Параллельно с этим, Фрейд начал исследовать мир сновидений, считая их «королевской дорогой к бессознательному». Он заметил, что сны, казалось бы, абсурдные и бессвязные, на самом деле являются зашифрованными посланиями бессознательного, выполняющими функцию исполнения желаний. Его монументальный труд «Толкование сновидений», опубликованный в 1899 году, стал краеугольным камнем психоаналитической теории. В этой книге он не только предложил систематический подход к анализу сновидений, но и впервые подробно изложил свои представления о структуре психики – сознательном, предсознательном и бессознательном.

Таким образом, путь Фрейда от строгого невролога к создателю психоанализа был результатом глубокого неудовлетворения традиционными методами лечения психических расстройств, смелого экспериментаторства, внимательного наблюдения за своими пациентами и необычайной проницательности, которая позволила ему увидеть скрытые связи там, где другие видели лишь хаос. Он буквально проложил новую тропу в неизведанные дебри человеческой психики, заложив основы для всех последующих направлений психотерапии.

Ключи к психике: Главные теории Фрейда, которые до сих пор волнуют умы

Зигмунд Фрейд не просто создал метод терапии; он построил грандиозную, сложную и до сих пор влиятельную теорию человеческой психики. Его концепции стали фундаментальными для психоанализа и оказали колоссальное влияние на психологию, философию, литературу и искусство. Разберем ключевые элементы его учения.

- Топографическая модель психики (сознательное, предсознательное, бессознательное)

Эта модель, разработанная Фрейдом на раннем этапе, подобна уже упомянутому айсбергу. Сознательное – это то, что мы осознаем в данный момент: наши текущие мысли, чувства, ощущения. Это лишь вершина айсберга, наиболее доступная и непосредственная часть нашей психики. Например, когда вы читаете эти строки, вы осознаете слова, их смысл, а также, возможно, ощущаете стул под собой или легкий голод.

Предсознательное (или подсознание в широком смысле) – это область, содержащая информацию, которая в данный момент не находится в сознании, но может быть легко туда вызвана. Это своего рода «буферная зона» между сознательным и бессознательным. Например, вы можете не думать прямо сейчас о своем адресе или имени первого учителя, но если вас спросят, вы легко извлечете эти данные из предсознательного. Предсознательное действует как фильтр, отсеивая неактуальную информацию, но сохраняя доступ к важным воспоминаниям и знаниям.

Бессознательное – самая глубокая и обширная часть психики, содержащая все подавленные мысли, желания, воспоминания, травмы и инстинктивные побуждения, которые недоступны прямому осознанию. Фрейд считал, что именно бессознательное оказывает наибольшее влияние на наше поведение, сны, неврозы, «фрейдистские оговорки» и симптомы. Содержание бессознательного часто носит иррациональный, импульсивный характер и стремится к немедленному удовлетворению. Например, глубоко подавленный страх публичных выступлений, связанный с травматическим опытом в детстве, может проявляться в панических атаках, хотя человек сознательно не помнит источник своего страха. Фрейд верил, что бессознательное подчиняется «первичному процессу», который характеризуется отсутствием логики, временных рамок и доминированием принципа удовольствия.

- Структурная модель психики (Ид, Эго, Супер-Эго)

Со временем Фрейд разработал более сложную, «структурную» модель психики, которая не отменяла топографическую, а дополняла ее. Эта модель описывает три взаимодействующие инстанции:

- Ид (Оно): Это самая примитивная и изначальная часть психики, «резервуар» всех инстинктивных и биологических влечений (голод, жажда, сексуальное влечение, агрессия). Ид полностью бессознательно и действует по «принципу удовольствия», стремясь к немедленному удовлетворению желаний без учета реальности, логики или морали. Оно не различает реальность и фантазию. Фрейд считал, что Ид – это наша животная сущность, источник всех психических энергий. Например, новорожденный младенец действует исключительно под влиянием Ид, требуя немедленного удовлетворения своих потребностей.

- Эго (Я): Развивается из Ид по мере контакта с внешним миром и действует по «принципу реальности». Эго – это «исполнительная» часть личности, которая пытается опосредовать требования Ид, ограничения Супер-Эго и реальность. Оно сознательно, но имеет и предсознательные, и бессознательные компоненты. Эго отвечает за планирование, принятие решений, самоконтроль и рациональное мышление. Оно помогает нам адаптироваться к реальности, искать реалистичные пути удовлетворения желаний Ид, учитывать последствия наших действий. Например, если Ид хочет немедленно съесть весь торт, Эго «скажет», что это непрактично, принесет проблемы с пищеварением и осуждение окружающих, и предложит съесть лишь кусочек.

- Супер-Эго (Сверх-Я): Развивается последним, примерно к 5-6 годам, через интернализацию родительских и общественных норм, моральных принципов и идеалов. Это «моральный компас» личности, который включает в себя совесть и «идеал Я». Супер-Эго стремится к совершенству, подавляет неприемлемые импульсы Ид, вызывает чувство вины или стыда при нарушении моральных норм и поощряет стремление к идеалам. Оно может быть как сознательным, так и бессознательным. Если Ид побуждает к агрессии, а Эго ищет способ ее выражения, то Супер-Эго будет накладывать запреты, основываясь на усвоенных правилах о том, что «хорошо», а что «плохо».

Эти три инстанции постоянно находятся в динамическом взаимодействии и конфликте, и именно эти конфликты, по Фрейду, являются источником многих психологических проблем.

- Психосексуальные стадии развития

Фрейд предложил, что личность развивается через последовательность «психосексуальных» стадий, каждая из которых характеризуется сосредоточением либидозной энергии (сексуальной энергии в широком смысле, энергии жизни) на определенной эрогенной зоне тела и связана с определенными конфликтами. Если конфликты на какой-либо стадии не разрешаются адекватно, это может привести к «фиксации» – застреванию части энергии на этой стадии, что, по мнению Фрейда, проявляется в определенных чертах характера или невротических симптомах во взрослой жизни.

- Оральная стадия (0-1 год): Зона удовольствия – рот (сосание, кусание). Фиксация может проявляться в склонности к курению, перееданию, вербальной агрессии, пассивности или зависимости.

- Анальная стадия (1-3 года): Зона удовольствия – анус (связано с контролем над дефекацией и процессом приучения к горшку). Фиксация может привести к развитию черт анально-удерживающего (аккуратность, упрямство, скупость) или анально-выталкивающего (беспорядок, жестокость, расточительность) характера.

- Фаллическая стадия (3-6 лет): Зона удовольствия – гениталии. На этой стадии формируются Эдипов комплекс у мальчиков (сексуальное влечение к матери и соперничество с отцом) и комплекс Электры у девочек (влечение к отцу и зависть к пенису). Разрешение этих комплексов через идентификацию с родителем своего пола является критически важным для формирования Супер-Эго и половой идентичности.

- Латентная стадия (6 лет — пубертат): Период относительного затишья в сексуальном развитии, энергия перенаправляется на социальные и интеллектуальные занятия.

- Генитальная стадия (пубертат и далее): Возобновление сексуального интереса, направленного на зрелые гетеросексуальные отношения и формирование здоровой сексуальной идентичности.

Важно отметить, что концепция психосексуальных стадий Фрейда подвергалась наибольшей критике, однако она оказала огромное влияние на понимание важности раннего детского опыта в формировании личности.

- Защитные механизмы

Эго постоянно находится под давлением со стороны Ид (его импульсивных желаний), Супер-Эго (его моральных запретов) и внешнего мира (требований реальности). Чтобы справиться с тревогой, возникающей из-за этих конфликтов, Эго использует защитные механизмы – бессознательные стратегии, искажающие или отрицающие реальность, чтобы снизить уровень тревоги. Примеры:

- Вытеснение: Самый фундаментальный механизм, при котором тревожные мысли, чувства или воспоминания активно изгоняются из сознания в бессознательное. Например, человек, переживший травматическое событие в детстве, может полностью забыть о нем, но его бессознательное продолжает влиять на его поведение.

- Отрицание: Отказ признавать неприятную реальность. Например, человек с серьезным заболеванием может отрицать его существование.

- Проекция: Приписывание собственных неприемлемых мыслей или чувств другим людям. Например, человек, сам испытывающий агрессию, может обвинять окружающих в том, что они «злые» или «враждебные».

- Рационализация: Обоснование неприемлемого поведения или мыслей логически приемлемыми, но ложными объяснениями. Например, человек, не получивший желаемую работу, может сказать: «Я все равно не хотел работать в этой компании, там скучно».

- Регрессия: Возврат к более ранним, детским формам поведения в стрессовой ситуации. Например, взрослый человек может начать грызть ногти или капризничать, когда сталкивается с трудностями.

- Сублимация: Преобразование социально неприемлемых импульсов (например, агрессии или сексуального желания) в социально приемлемые и продуктивные формы. Например, агрессивные импульсы могут быть сублимированы в занятиях спортом или хирургией. Это один из наиболее зрелых и адаптивных защитных механизмов.

Фрейд полагал, что умеренное использование защитных механизмов является нормальным и даже необходимым для психического здоровья, но чрезмерное или ригидное их использование может приводить к неврозам и другим проблемам.

- Теория сновидений и символизм

Как уже упоминалось, Фрейд считал сновидения «королевской дорогой к бессознательному». Он утверждал, что сны – это не случайный набор образов, а зашифрованные послания из бессознательного, которые выражают подавленные желания и конфликты. Он различал явное содержание сна (то, что мы помним, сюжет сна) и скрытое содержание (истинный, бессознательный смысл сна). С помощью таких механизмов, как сгущение (объединение нескольких идей в один образ), смещение (перенос энергии с одного объекта на другой), символизация (представление бессознательных идей через символы) и вторичная обработка (придание сну логичности при пробуждении), бессознательное «цензурирует» и маскирует свои истинные желания, чтобы не допустить нарушения сна. Анализ сновидений в психоанализе направлен на «расшифровку» скрытого содержания, что позволяет обнаружить корни проблем и конфликтов.

- Значение детского опыта

Одним из самых революционных идей Фрейда было подчеркивание решающей роли раннего детского опыта в формировании взрослой личности. Он утверждал, что большинство психических проблем взрослых имеют свои корни в травмах, неразрешенных конфликтах или неудовлетворенных потребностях, возникших в первые годы жизни. Отношения с родителями, пережитые фрустрации и способы их преодоления, формирование привязанности – все это, по Фрейду, закладывает основу нашей будущей психической структуры. Эта идея полностью изменила взгляд на воспитание детей и привела к пониманию того, что детство – это не просто подготовка к взрослой жизни, а критически важный период формирования психики.

Эти концепции Зигмунда Фрейда, несмотря на свою сложность и спорность, заложили основу для понимания человеческой психики как динамической, многоуровневой системы, где сознание – лишь малая часть огромного, постоянно меняющегося ландшафта бессознательных сил. Его теории по-прежнему являются предметом изучения, обсуждений и вдохновения для исследователей и практиков по всему миру.

Наследие Фрейда: Как «отец психоанализа» повлиял на мир и почему его идеи до сих пор вызывают споры

Влияние Зигмунда Фрейда на мировую культуру, науку и повседневную жизнь трудно переоценить. Его идеи пронизали самые разные сферы, изменив наш взгляд на человеческую природу, искусство, религию, воспитание и даже общество в целом. Без преувеличения можно сказать, что мир до Фрейда и мир после Фрейда – это два разных мира в плане самопонимания человека.

Влияние на психологию и психиатрию:

Главное наследие Фрейда, безусловно, лежит в области психологии и психиатрии. Он создал первую всеобъемлющую теорию личности и первую систематическую психотерапевтическую систему – психоанализ. До него не существовало такого глубокого, длительного и подробного подхода к изучению психических расстройств, который бы сосредоточился на внутреннем мире пациента. Фрейд перевел психические заболевания из разряда «непостижимых» или «моральных» проблем в область, которую можно исследовать, понять и, в идеале, лечить. Он акцентировал внимание на роли бессознательных процессов, детских травм и внутренних конфликтов, что стало отправной точкой для развития почти всех последующих психотерапевтических школ, включая когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию и гуманистическую психологию, которые, хотя и критиковали Фрейда, тем не менее, опирались на его фундамент.

Даже те, кто категорически не согласен с Фрейдом, вынуждены вступать с ним в диалог. Понятия «бессознательное», «защитные механизмы», «перенос», «сопротивление» стали неотъемлемой частью профессионального психологического лексикона. Современные нейронауки, хоть и используют совершенно иные методы, все чаще находят подтверждения существования неосознаваемых процессов, влияющих на наше поведение, что косвенно поддерживает некоторые интуиции Фрейда.

Влияние на культуру, искусство и литературу:

Идеи Фрейда произвели настоящий фурор в искусстве и литературе 20 века. Писатели, художники, режиссеры и драматурги начали исследовать внутренний мир своих персонажей с невиданной ранее глубиной. Модернизм и сюрреализм, в частности, были глубоко вдохновлены концепциями бессознательного, сновидений и свободных ассоциаций. Произведения Сальвадора Дали, Луиса Бунюэля, Франца Кафки, Джеймса Джойса, Томаса Манна и многих других стали полем для демонстрации фрейдистских тем: скрытых желаний, сексуальности, подавления, символизма. Кинематограф стал одним из мощных инструментов для визуализации сновидений и внутренних конфликтов, и многие фильмы буквально пропитаны психоаналитическими мотивами.

Фрейд дал художникам новый язык для выражения человеческих страданий, радостей и безумия. Он показал, что за внешним благополучием может скрываться бездна противоречий, и это стало мощным катализатором для творчества. Искусствоведческие исследования также стали использовать психоаналитические подходы для анализа биографий художников и скрытых смыслов в их работах.

Влияние на общество и повседневную жизнь:

Концепции Фрейда проникли в обыденную речь и общественное сознание. Термины вроде «фрейдистская оговорка» (оговорка по Фрейду), «эдипов комплекс», «комплекс неполноценности» (хотя последний больше связан с Альфредом Адлером, одним из первых учеников Фрейда) стали общеупотребительными. Идея, что наши проблемы могут быть связаны с детством или подавленными желаниями, стала широко принятой, хотя и не всегда в ее строго научном понимании. Он привил обществу мысль, что говорить о своих чувствах, даже самых «неприличных» или «неправильных», может быть полезно и терапевтично. Это способствовало либерализации взглядов на сексуальность и психическое здоровье.

Идеи Фрейда также повлияли на педагогику, убеждая в важности понимания детской психики и нежелательности чрезмерного подавления естественных детских импульсов. Они способствовали развитию более гуманного отношения к психически больным, хотя его методы были далеки от современной медикаментозной терапии.

Почему его идеи до сих пор вызывают споры:

Несмотря на колоссальное влияние, идеи Фрейда всегда вызывали и продолжают вызывать бурные споры и критику. Это связано с несколькими причинами:

- Научная неопровержимость: Главное обвинение заключается в том, что многие концепции Фрейда (например, наличие Эдипова комплекса, конкретные символы сновидений) трудно или невозможно проверить эмпирически. Психоанализ часто критикуют за отсутствие фальсифицируемости, то есть возможности доказать его ложность через эксперимент. Критики утверждают, что психоанализ скорее напоминает герменевтику (искусство интерпретации), чем строгую науку.

- Чрезмерный акцент на сексуальности: Фрейд приписывал либидо (сексуальной энергии) центральную роль в развитии личности и возникновении неврозов. Многие считали это упрощением или даже оскорблением человеческой природы. Позднейшие психоаналитики, такие как Карл Юнг и Альфред Адлер, которые откололись от Фрейда, как раз и возражали против такой абсолютизации сексуального влечения, предлагая свои теории о коллективном бессознательном или стремлении к власти/превосходству.

- Методология: Фрейд строил свои теории на основе клинических случаев, часто опираясь на самоанализ и интерпретации, а не на контролируемые эксперименты или статистические данные. Это вызывает вопросы о репрезентативности его выборок и субъективности его выводов.

- Длительность и стоимость терапии: Классический психоанализ – это очень длительный (годы) и дорогостоящий процесс, что делает его недоступным для большинства людей. Современная психотерапия часто стремится к более кратким и сфокусированным методам.

- Культурная специфика: Некоторые критики утверждают, что теории Фрейда, особенно психосексуальные стадии и Эдипов комплекс, слишком привязаны к культурным и социальным нормам буржуазной Вены конца XIX – начала XX века и не универсальны для всех культур и времен.

- Патриархальные взгляды: Фрейда часто критикуют за его патриархальные взгляды на женщин, особенно за концепцию «зависти к пенису» и «неполноценности» женского Супер-Эго. Современные феминистские теории психологии активно пересматривают и критикуют эти аспекты его работ.

Несмотря на эту критику, нельзя отрицать, что Фрейд заложил основы для современного понимания многих аспектов психики. Его идеи вынудили науку и общество по-новому взглянуть на человека, его мотивы и внутренние конфликты. Он был первопроходцем, и, как любой первопроходец, его идеи были не совершенны, но они открыли целое поле для исследований, которое продолжает развиваться и по сей день.

Фрейд сегодня: Почему наследие главного исследователя подсознания остается актуальным

Хотя Зигмунд Фрейд ушел из жизни в 1939 году, его наследие не просто продолжает существовать; оно живет, развивается и вызывает оживленные дискуссии в самых разных областях, от клинической практики до гуманитарных наук. Несмотря на все критические замечания, которые были высказаны в адрес его теорий, значение «отца психоанализа» в современном мире остается неоспоримым. Его идеи, как и любой фундаментальный прорыв в науке, стали отправной точкой для дальнейшего развития, даже если это развитие происходило путем их опровержения, переосмысления или уточнения.

Актуальность в клинической практике:

Хотя классический психоанализ в его фрейдовской форме стал менее распространенным из-за своей длительности и стоимости, психоаналитические принципы и подходы легли в основу множества современных психотерапевтических методов. Психодинамическая терапия, которая является прямым потомком психоанализа, широко используется для лечения различных расстройств, включая тревожные состояния, депрессию, личностные расстройства и проблемы в отношениях. Эти терапии, хотя и более краткосрочные и сфокусированные, чем классический анализ, по-прежнему работают с бессознательными процессами, переносом (эмоциональное отношение пациента к терапевту, основанное на прошлых отношениях) и сопротивлением (бессознательное противодействие пациента терапевтическому процессу).

Современные психоаналитики, такие как представители объектных отношений, эго-психологии или интерперсонального психоанализа, значительно развили и модифицировали оригинальные идеи Фрейда, сделав их более гибкими и применимыми к широкому кругу пациентов. Они уделяют больше внимания ранним отношениям привязанности, роли материнской фигуры, формированию идентичности и влиянию социальной среды, не отвергая при этом фундаментального значения бессознательного.

Кроме того, понимание защитных механизмов, предложенное Фрейдом, остается краеугольным камнем в работе любого психотерапевта, независимо от его теоретической ориентации. Способность распознавать, как люди бессознательно защищаются от тревоги и боли, является ключом к эффективной помощи. Даже когнитивно-поведенческие терапевты, фокусирующиеся на осознанных мыслях и поведении, часто сталкиваются с сопротивлением, которое можно понять через призму фрейдовских идей.

Влияние на нейронауки и когнитивную психологию:

Долгое время психоанализ и нейронауки существовали параллельно, практически не пересекаясь. Однако в последние десятилетия наблюдается растущий интерес к интеграции этих двух областей. Современные исследования мозга все чаще подтверждают существование неосознаваемых процессов, влияющих на принятие решений, эмоции и память. Например, концепции имплицитной памяти (когда прошлый опыт влияет на поведение без осознания) или «горячих» и «холодных» систем обработки информации в мозге (аналогично импульсивному Ид и рациональному Эго) перекликаются с фрейдовскими идеями о бессознательном. Некоторые нейробиологи, такие как Марк Солмc, активно работают над тем, чтобы «перевести» фрейдовские концепции на язык современной нейробиологии, находя нейронные корреляты для таких явлений, как вытеснение или формирование сновидений.

И хотя Фрейд не мог предвидеть современные технологии сканирования мозга, его интуитивные прозрения о глубинных слоях психики вдохновляют новое поколение исследователей искать ответы на вопросы, которые он когда-то задал.

Фрейд в культуре и образовании:

Влияние Фрейда далеко выходит за рамки клиники и академической психологии. Его идеи по-прежнему являются частью интеллектуального багажа каждого образованного человека. Они преподаются на кафедрах философии, социологии, культурологии, литературоведения, искусствоведения и даже политологии. Понимание психоанализа позволяет глубже анализировать мотивы персонажей в художественных произведениях, понимать скрытые смыслы в искусстве, дешифровать культурные феномены и даже анализировать политические движения через призму массовых бессознательных желаний или страхов.

Концепция Фрейда о том, что «биография – это судьба», продолжает влиять на наше понимание личной истории и ее связи с настоящим. Идея, что прошлое не уходит бесследно, а оставляет отпечаток в нашей психике, является одной из самых мощных идей, которые он подарил человечеству.

Дискуссии и развитие:

Актуальность Фрейда сегодня проявляется не только в его прямом применении, но и в продолжающихся дискуссиях вокруг его идей. Современная психология и психиатрия во многом развивались, отталкиваясь от фрейдовских концепций, критикуя их, дополняя или предлагая альтернативы. Эта постоянная «переработка» фрейдовского наследия свидетельствует о его неисчерпаемом потенциале и способности стимулировать новые мысли и исследования. Он остается одной из центральных фигур, с которой неизбежно приходится считаться, когда речь заходит о глубинной психологии.

Таким образом, Зигмунд Фрейд, несмотря на свою противоречивость и критику, продолжает оставаться гигантом мысли, чьи открытия о подсознании навсегда изменили наше представление о человеке. Он не только дал нам инструменты для исследования невидимых глубин психики, но и заложил фундамент для развития целой отрасли науки и практики, которая по-прежнему помогает миллионам людей понять себя и свои страдания. Его наследие – это непрекращающийся диалог о том, кто мы есть и что нами движет.