Представьте себе невидимый щит, который ежедневно защищает все живое на Земле от смертоносной угрозы, исходящей из космоса. Такой щит существует, и имя ему — озоновый слой. Долгое время человечество даже не подозревало о его существовании, а тем более о его жизненно важной роли. Но по мере развития науки и технологий, ученые шаг за шагом раскрывали тайны атмосферы, приоткрывая завесу над этим удивительным природным феноменом. История открытия озонового слоя и последовавшее за ним осознание угрозы его разрушения – это не просто научный детектив, это одна из самых поучительных историй о том, как человечество способно объединиться перед лицом глобальной опасности.

Озоновый щит земли: невидимый защитник, о котором вы должны знать

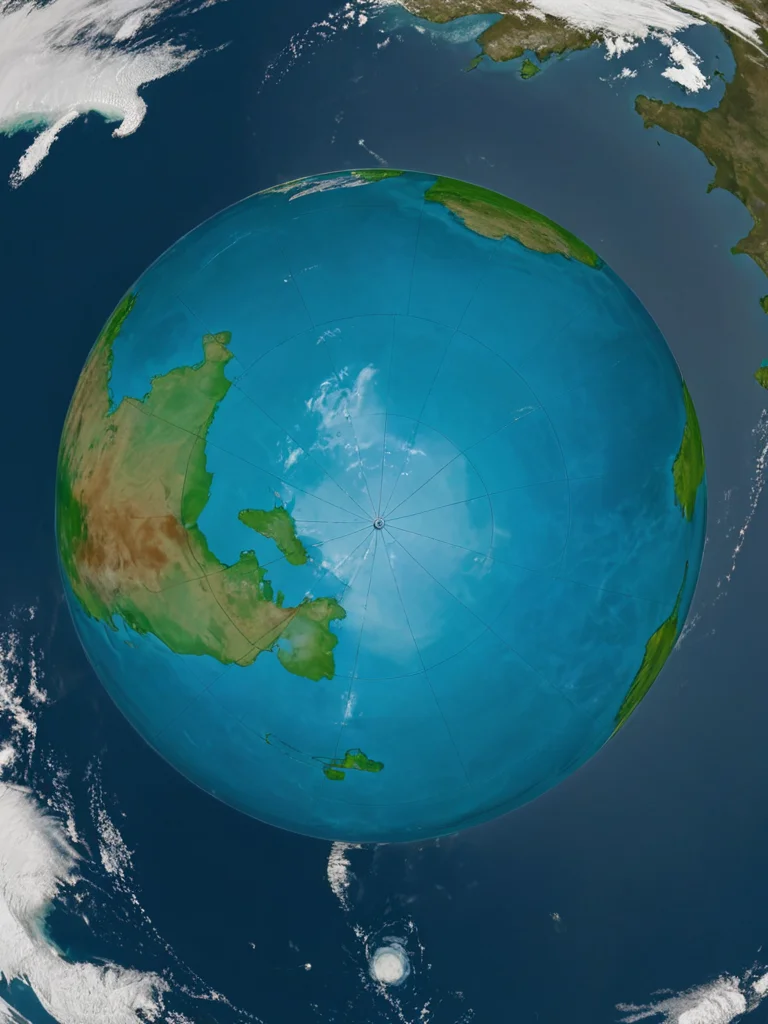

Чтобы понять, насколько важен озоновый слой, необходимо сначала разобраться, что же он собой представляет. Озон, химическая формула которого O3, является особой формой кислорода. В то время как обычный кислород, которым мы дышим, состоит из двух атомов (O2), озон образуется из трех. На Земле он встречается крайне редко, но в верхних слоях атмосферы, на высоте примерно от 10 до 50 километров над поверхностью, он образует относительно плотный слой, который и называют озоновым.

Этот «воздушный покров» выполняет функцию гигантского, постоянно действующего фильтра. Главная его задача – поглощать большую часть ультрафиолетового (УФ) излучения, идущего от Солнца. Ультрафиолет, особенно его коротковолновые и средневолновые диапазоны (УФ-B и УФ-C), обладает высокой энергией и крайне разрушителен для живых организмов. УФ-C практически полностью поглощается озоновым слоем, что делает его крайне опасным для жизни на поверхности планеты. УФ-B, хоть и частично достигает Земли, также в значительной степени ослабляется озоном.

По мнению ученых, без озонового слоя жизнь на суше в том виде, в каком мы ее знаем, была бы попросту невозможна. УФ-излучение способно вызывать мутации в ДНК, повреждать белки и клетки, что приводит к широкому спектру негативных последствий. Для человека это увеличение риска развития рака кожи, катаракты и ослабление иммунной системы. Для растений – замедление роста, снижение урожайности и повреждение фотосинтетического аппарата. Морские экосистемы также подвержены риску: фитопланктон, основа пищевой цепи океана, крайне чувствителен к УФ-излучению.

Представьте себе планету, на которой нет этого естественного солнцезащитного крема. Поверхность Земли подвергалась бы непрерывной бомбардировке жестким ультрафиолетом, превращая ее в безжизненную пустыню, где могли бы выживать лишь самые устойчивые микроорганизмы, скрывающиеся под землей или в глубинах океана. Именно поэтому озоновый слой – это не просто часть атмосферы, это фундаментальное условие существования всего многообразия жизни на нашей планете, развивавшейся в условиях этой природной защиты на протяжении миллионов лет.

Открытие «воздушного покрова»: первооткрыватели и их прозрения

История открытия озона – это пример того, как научные исследования, начинающиеся с, казалось бы, простых наблюдений, могут привести к грандиозным открытиям. Впервые озон как химическое вещество был идентифицирован в 1840 году швейцарско-немецким химиком Кристианом Фридрихом Шёнбейном. Он обнаружил характерный резкий запах, который появлялся при прохождении электрических искр через воздух, а также во время электролиза воды. Шёнбейн назвал этот газ «озоном» от греческого слова «ozein», что означает «пахнуть», «издавать запах». Изначально это было лишь любопытное химическое наблюдение, не имевшее отношения к атмосфере Земли в целом.

Однако со временем ученые начали задаваться вопросом: присутствует ли этот газ в естественной среде, помимо лаборатории? Значительный прорыв произошел в начале XX века. В 1913 году французские физики Шарль Фабри и Анри Бюиссон, используя спектроскопические методы, впервые подтвердили наличие озона в верхних слоях атмосферы Земли. Они обнаружили, что атмосфера поглощает определенные длины волн ультрафиолетового излучения Солнца, и пришли к выводу, что за это поглощение отвечает именно озон. Это было ключевое открытие, которое показало, что озон не просто лабораторный курьез, а значимый компонент нашей планетарной защиты.

После этого открытия на сцену вышел британский метеоролог Гордон Миллер Борн Добсон. Его работы стали определяющими для понимания озонового слоя. Добсон разработал специальный прибор – спектрофотометр, который позволял измерять количество озона в атмосферном столбе. Этот прибор, известный как спектрофотометр Добсона, стал эталоном для измерения концентрации озона, и «единицы Добсона» (DU) до сих пор используются для выражения толщины озонового слоя. В 1920-х и 1930-х годах Добсон создал глобальную сеть станций для мониторинга озона, что позволило получить первые систематические данные о его распределении и сезонных колебаниях.

Параллельно с измерениями развивались и теоретические представления о том, как озон образуется и разрушается в стратосфере. В 1930 году британский геофизик Сидней Чепмен предложил первый фотохимический механизм образования и разрушения озона, известный как цикл Чепмена. Он объяснил, что молекулярный кислород (O2) под действием высокоэнергетического УФ-излучения распадается на отдельные атомы кислорода (O). Эти атомы затем реагируют с другими молекулами кислорода, образуя озон (O3). В то же время, озон может поглощать УФ-излучение и распадаться обратно на кислород, или реагировать с атомарным кислородом, образуя две молекулы O2. Эти процессы поддерживают динамическое равновесие, формируя озоновый слой.

Таким образом, к середине XX века благодаря трудам Шёнбейна, Фабри, Бюиссона, Добсона и Чепмена, научное сообщество уже имело представление о том, что озон является важным компонентом стратосферы, который поглощает вредное ультрафиолетовое излучение. Однако никто тогда и подумать не мог, что невидимый щит планеты может оказаться под угрозой из-за деятельности человека.

От защитника к «дырам»: как мы обнаружили угрозу и почему она появилась

Вплоть до 1970-х годов озоновый слой рассматривался как стабильная и незыблемая часть атмосферы. Однако на горизонте начали появляться первые признаки беспокойства. Первые серьезные опасения возникли в связи с планами по разработке сверхзвуковых транспортных самолетов (SST), таких как «Конкорд». Ученые предположили, что выхлопные газы этих самолетов, выбрасываемые непосредственно в стратосферу, могут содержать оксиды азота (NOx), способные разрушать озон. Эти гипотезы вызвали дебаты, но не привели к немедленным крупномасштабным изменениям.

Настоящий поворотный момент наступил в 1974 году. Тогда американские химики Марио Молина и Ф. Шервуд Роуленд опубликовали свою сенсационную научную работу в журнале «Nature». В ней они выдвинули гипотезу о том, что широко используемые человеком химические соединения – хлорфторуглероды (ХФУ), также известные как фреоны – могут представлять серьезную угрозу для озонового слоя. ХФУ были изобретены в 1920-х годах и к тому времени стали «чудо-химикатами» благодаря своим уникальным свойствам: они были нетоксичны, негорючи, химически стабильны и очень дешевы в производстве. ХФУ активно использовались в холодильниках и кондиционерах как хладагенты, в аэрозольных баллончиках как пропелленты, в огнетушителях, при производстве пенопласта и во многих других отраслях промышленности.

Гипотеза Молины и Роуленда звучала тревожно: благодаря своей химической стабильности, ХФУ, попадая в атмосферу, не разрушались в нижних ее слоях, а медленно поднимались вверх, достигая стратосферы. Там, под воздействием мощного ультрафиолетового излучения Солнца, молекулы ХФУ распадались, высвобождая атомы хлора. Эти атомы хлора, по мнению ученых, выступали в роли катализаторов, способных разрушать молекулы озона в ходе цепочки химических реакций. Один атом хлора мог уничтожить тысячи молекул озона, прежде чем сам становился неактивным.

Поначалу работа Молины и Роуленда (за которую они, наряду с Паулем Крутценом, в 1995 году получили Нобелевскую премию по химии) встретила определенный скептицизм, особенно со стороны представителей химической промышленности, которая производила ХФУ. Однако научное сообщество относилось к этим предупреждениям серьезно, и исследования продолжились. Прогнозы Молины и Роуленда были основаны на моделях и лабораторных экспериментах, но требовались прямые наблюдения для подтверждения.

Это подтверждение пришло в 1985 году, и оно было шокирующим. Группа британских ученых, возглавляемая Джозефом Фарманом из Британской антарктической службы, проводила рутинные измерения озона над своей исследовательской станцией Халли-Бей в Антарктиде. Они десятилетиями собирали данные, используя спектрофотометр Добсона. В течение нескольких лет они наблюдали тревожную тенденцию: в весенние месяцы (с сентября по ноябрь) концентрация озона над Антарктидой резко падала, образуя аномально тонкий участок – то, что впоследствии получило название «озоновой дыры».

Сначала данные Фармана были настолько ошеломляющими, что его коллеги даже предположили, что приборы вышли из строя или данные были неправильно обработаны. Но когда они перепроверили свои измерения, а затем сравнили их с данными, полученными спутником НАСА «Нимбус-7», сомнения отпали. Спутник, который изначально был запрограммирован игнорировать экстремально низкие значения озона как «ошибки», после перепроверки данных, подтвердил: над Антарктидой действительно существует гигантская область с катастрофически низким уровнем озона. Эта «дыра» была значительно больше, чем предполагали наземные наблюдения.

Обнаружение озоновой дыры стало потрясением для всего мира. Внезапно гипотеза Молины и Роуленда из абстрактной научной идеи превратилась в реальную, осязаемую угрозу. Ученые быстро установили, что особые метеорологические условия в Антарктике – чрезвычайно низкие температуры, образование полярных стратосферных облаков и полярный вихрь, изолирующий воздушные массы, – способствуют ускоренному разрушению озона хлором и бромом, высвобождаемыми из ХФУ и других озоноразрушающих веществ (ОРВ). От защитника планеты озоновый слой превратился в жертву человеческой деятельности, и срочные меры были необходимы, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Спасение небесного щита: как мир объединился против угрозы (и почему это важно сегодня)

Открытие озоновой дыры стало одним из редких примеров в истории, когда научное открытие вызвало немедленную и решительную глобальную реакцию. Угроза была очевидна, последствия – пугающи, и научное сообщество, политики и общественность объединились, чтобы найти решение. Это был беспрецедентный случай международного сотрудничества, который стал образцом для будущих экологических инициатив.

Первым шагом на пути к спасению озонового слоя стала Венская конвенция об охране озонового слоя, принятая в 1985 году, всего через несколько месяцев после публикации статьи Фармана. Эта конвенция представляла собой рамочное соглашение, которое обязывало страны сотрудничать в исследованиях, мониторинге и обмене информацией по вопросам озонового слоя. Она не содержала конкретных обязательств по сокращению производства или потребления ХФУ, но заложила основу для более решительных действий.

Ключевым моментом стало подписание Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в сентябре 1987 года. Этот протокол был поистине историческим документом. В отличие от Венской конвенции, он устанавливал конкретные сроки и обязательства по поэтапному сокращению и последующему полному прекращению производства и потребления основных озоноразрушающих веществ, включая ХФУ и галоны. Протокол был разработан таким образом, чтобы обеспечить гибкость для развивающихся стран, предоставляя им отсрочки и финансовую помощь для перехода на безопасные альтернативы.

Успех Монреальского протокола объясняется несколькими факторами. Во-первых, существовала неоспоримая научная база, подтверждающая опасность ХФУ, что обеспечило широкое согласие среди ученых. Во-вторых, общественное мнение было мобилизовано благодаря широкому освещению проблемы в СМИ, что создало политическое давление на правительства. В-третьих, существовали или были быстро разработаны жизнеспособные альтернативы ХФУ, что сделало переход менее болезненным для промышленности. Хотя некоторые отрасли, такие как производители аэрозолей и холодильного оборудования, изначально сопротивлялись, в конечном итоге они адаптировались и нашли новые, более безопасные технологии.

С момента своего подписания Монреальский протокол многократно пересматривался и усиливался (например, на встречах в Лондоне, Копенгагене, Пекине и Кигали), что позволяло включать в список контролируемых веществ новые ОРВ и ускорять их вывод из обращения. Протокол продемонстрировал невероятную эффективность: по данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), производство и потребление озоноразрушающих веществ сократилось более чем на 98% по сравнению с пиковыми значениями. Благодаря этим усилиям, озоновый слой начал медленно, но уверенно восстанавливаться.

По оценкам ученых, если бы Монреальский протокол не был принят, к 2050 году мир столкнулся бы с катастрофическими последствиями: истончение озонового слоя составило бы до 70% во всех широтах, что привело бы к миллионам дополнительных случаев рака кожи, катаракты и серьезному ущербу для сельского хозяйства и морских экосистем. Таким образом, Монреальский протокол предотвратил глобальную экологическую катастрофу и спас бесчисленное количество жизней. Этот успех доказывает, что человечество способно решать самые сложные глобальные проблемы, когда оно действует сообща, основываясь на научных данных и проявляя политическую волю. История спасения озонового слоя остается вдохновляющим примером того, почему международное сотрудничество и прислушивание к науке являются жизненно важными инструментами для сохранения нашей планеты.

Будущее озонового слоя: что каждому из нас нужно знать и почему забота продолжается

История озонового слоя – это не законченная повесть, а продолжающаяся сага. Хотя Монреальский протокол справедливо считается одним из величайших успехов в области международной природоохранной политики, восстановление озонового слоя – это процесс, требующий времени и постоянного мониторинга. Озоноразрушающие вещества, такие как ХФУ, обладают длительным сроком жизни в атмосфере (десятки и даже сотни лет), поэтому их воздействие будет ощущаться еще долго. Согласно последним научным оценкам, полное восстановление озонового слоя до уровня 1980 года ожидается примерно к середине века для средних широт и к 2066 году для Антарктики.

Однако существуют и новые вызовы. Несмотря на общий успех, ученые продолжают сталкиваться с неожиданными проблемами. Например, в 2018 году было обнаружено неожиданное увеличение выбросов ХФУ-11, одного из запрещенных веществ, что указывало на его незаконное производство, предположительно, в Восточной Азии. Быстрая реакция международного сообщества и правительств позволила выявить и остановить эти выбросы, демонстрируя важность постоянного мониторинга и механизмов принуждения, заложенных в Протоколе. Это служит ярким напоминанием о том, что бдительность остается ключевым фактором.

Кроме того, взаимодействие между озоновым слоем и изменением климата становится все более очевидным и сложным. Некоторые газы, используемые в качестве альтернатив ХФУ, такие как гидрофторуглероды (ГФУ), оказались мощными парниковыми газами, хотя они и не разрушают озон. Это привело к Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу, которая предусматривает поэтапное сокращение использования ГФУ. Изменение климата также влияет на температуру в стратосфере, что, в свою очередь, может влиять на динамику восстановления озонового слоя.

Другие вещества, такие как закись азота (N2O), широко используемые в сельском хозяйстве, также являются озоноразрушающими веществами, но не регулируются Монреальским протоколом, так как они в основном ассоциируются с климатическими изменениями. Это подчеркивает сложность и взаимосвязанность экологических проблем, требующих комплексных подходов.

Что это означает для каждого из нас сегодня? Во-первых, важно продолжать поддерживать усилия по полному прекращению использования и утилизации озоноразрушающих веществ. Это включает правильную утилизацию старого холодильного оборудования и кондиционеров, чтобы предотвратить утечку ХФУ и ГФУ в атмосферу. Во-вторых, необходимо помнить о собственном здоровье: поскольку озоновый слой еще не полностью восстановился, ультрафиолетовое излучение по-прежнему представляет опасность. Использование солнцезащитного крема, головных уборов и защитной одежды, а также ограничение пребывания на солнце в пиковые часы – это простые, но эффективные меры защиты.

В-третьих, история озонового слоя – это мощный урок о том, как наука может предсказать угрозу, а человечество – объединиться для ее предотвращения. Она вдохновляет на борьбу с другими глобальными экологическими вызовами, такими как изменение климата. Забота об озоновом слое продолжается, и она является частью нашей общей ответственности за здоровье планеты. Понимание этой истории помогает нам ценить хрупкий баланс нашей атмосферы и напоминает, что наши действия, даже самые незначительные, могут иметь глобальные последствия.