В эпоху, когда мощные компьютеры умещаются в кармане, а искусственный интеллект меняет наше представление о возможностях машин, может показаться странным, что ведущие умы информатики и философии до сих пор возвращаются к концепции, разработанной почти сто лет назад. Речь идет о Машине Тьюринга – абстрактной модели вычислений, предложенной выдающимся британским математиком Аланом Тьюрингом в 1936 году. Эта «воображаемая» машина, столь простая в своей основе, стала краеугольным камнем всей современной вычислительной техники и цифровой эпохи в целом. Ее значимость не уменьшается, а лишь возрастает, поскольку она определяет фундаментальные границы и возможности всего, что мы называем «компьютером».

Историки науки часто подчеркивают, что ключевые прорывы происходят тогда, когда сложнейшие явления удается свести к их простейшим, универсальным элементам. Для мира вычислений такой «атом» – это именно Машина Тьюринга. Вы можете представить себе ее как идеализированную, минималистичную модель любого мыслимого вычислительного процесса. Она не является физическим устройством, которое можно потрогать или собрать на столе; это скорее интеллектуальный инструмент, логическая конструкция, позволяющая строго определить, что такое «вычислимость» и что такое «алгоритм».

Значение Машины Тьюринга простирается далеко за рамки чисто теоретических рассуждений. Она лежит в основе так называемого тезиса Чёрча-Тьюринга, который гласит, что любая проблема, которая может быть решена алгоритмически (то есть с помощью конечного набора четко определенных шагов), может быть решена и Машиной Тьюринга. Этот тезис не доказан математически в строгом смысле, но он подтвержден десятилетиями практики и теоретических исследований, став фундаментальным убеждением в информатике. Это означает, что если вы не можете решить проблему с помощью Машины Тьюринга, то вы не сможете решить ее с помощью любого другого компьютера, сколь бы мощным он ни был.

Таким образом, Машина Тьюринга – это не просто архаичная концепция из учебников. Это универсальный язык, на котором говорят все компьютеры, от вашего смартфона до самых мощных суперкомпьютеров, и даже потенциальные квантовые компьютеры будущего. Понимание ее принципов – это понимание самой сути информатики, ключ к осознанию того, что возможно и что невозможно в мире вычислений. Она позволяет нам не только создавать новые технологии, но и глубоко осмысливать природу мышления, информации и даже интеллекта. Именно поэтому, несмотря на стремительный прогресс, мы продолжаем возвращаться к этой удивительной, парадоксально простой и безгранично глубокой идее.

Проще некуда: как устроена ‘воображаемая’ машина, изменившая мир?

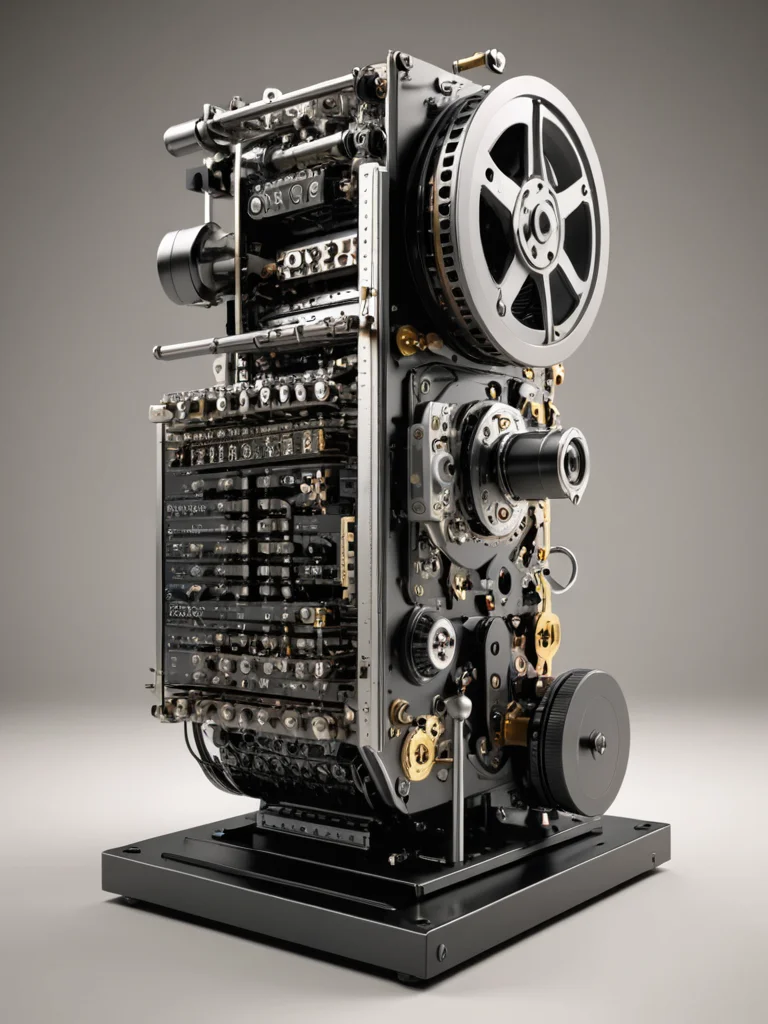

Для того чтобы понять революционное влияние Машины Тьюринга, важно представить себе ее простую, но гениальную конструкцию. Забудьте о микросхемах, процессорах и оперативной памяти; перед вами лишь несколько базовых компонентов, которые, действуя вместе, способны выполнить любое мыслимое вычисление. Эта машина состоит из четырех ключевых элементов, каждый из которых играет свою незаменимую роль в этом абстрактном механизме.

Во-первых, это бесконечная лента. Представьте себе рулон бумажной ленты, протянувшийся в обе стороны на бесконечное расстояние, разделенный на ячейки. Каждая ячейка может содержать один символ из конечного алфавита (например, 0, 1 или пустая ячейка). Эта лента служит одновременно и памятью для данных, и местом для записи результатов вычислений. Ее бесконечность – это, конечно, идеализация, но она позволяет не беспокоиться о нехватке памяти, что было критически важно для определения фундаментальных пределов вычислимости.

Во-вторых, это считывающая/записывающая головка. Эта головка расположена над лентой и в любой момент времени находится над одной из ее ячеек. Она может выполнять три основные операции: считывать символ из текущей ячейки, записывать новый символ в текущую ячейку (стирая старый) и перемещаться на одну ячейку влево или вправо. Это единственное «движущееся» звено в машине, и все взаимодействие с данными на ленте происходит именно через него.

В-третьих, это регистр состояния. Машина Тьюринга всегда находится в каком-либо из своих внутренних «состояний». Представьте себе, что это набор инструкций или режим работы. В любой момент времени машина может быть только в одном из конечного числа предопределенных состояний. Это состояние определяет, как машина будет реагировать на текущий символ, считанный с ленты. По аналогии с человеком, это может быть что-то вроде «я сейчас в режиме сложения» или «я сейчас ищу определенный символ».

Наконец, самое главное – это таблица правил (или программа). Это конечный набор инструкций, который диктует машине ее поведение. Каждое правило имеет вид: «Если машина находится в состоянии X и считывает символ Y, то она должна: 1) записать символ Z в текущую ячейку; 2) перейти в новое состояние W; 3) переместить головку влево или вправо (или остаться на месте)». Эти правила являются пошаговым алгоритмом, который машина выполняет механически, без какого-либо «понимания».

Работает это так: машина начинается в заданном начальном состоянии, головка находится над определенной ячейкой ленты (часто над началом входных данных). Затем она считывает символ, находит соответствующее правило в своей таблице, выполняет предписанные действия (запись, смена состояния, перемещение головки) и повторяет процесс. Этот цикл продолжается до тех пор, пока машина не достигнет специального «останавливающего» состояния, сигнализирующего о завершении вычислений. Простота этой конструкции поражает, если учесть, что с ее помощью можно смоделировать любую операцию, которую выполняет современный компьютер – от сложнейших научных расчетов до обработки графики и запуска операционных систем.

Гений из прошлого: Алан Тьюринг и рождение идеи, опередившей время

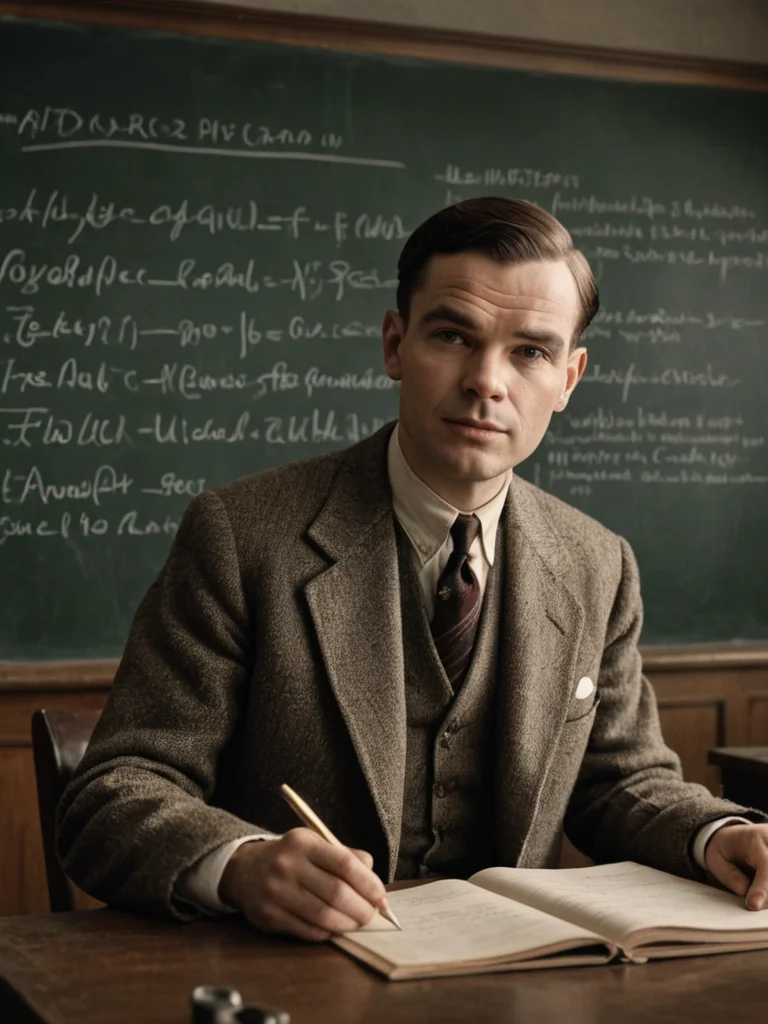

За каждой великой идеей стоит не менее великий мыслитель, и в случае Машины Тьюринга таким мыслителем был Алан Матисон Тьюринг – одна из самых ярких и трагических фигур в истории науки XX века. Его гений проявлялся в способности видеть глубокие связи и абстрагировать сложные концепции до их логической сути. Идея Машины Тьюринга родилась не в вакууме, а в контексте одной из величайших математических проблем того времени.

В 1928 году знаменитый немецкий математик Давид Гильберт сформулировал так называемую «проблему разрешения» (нем. Entscheidungsproblem). Суть ее заключалась в вопросе: существует ли универсальный алгоритм, который мог бы определить, является ли любое произвольное математическое утверждение истинным или ложным? Это был вызов для всего математического сообщества, попытка найти абсолютный механический способ проверки всех возможных утверждений.

Именно над этой проблемой и работал молодой Алан Тьюринг в середине 1930-х годов, будучи студентом, а затем и аспирантом Кембриджского университета. В то время не существовало формального, строгого определения того, что такое «алгоритм» или «вычисление». Математики пользовались этим термином интуитивно, описывая его как некую механическую процедуру, которую можно выполнить пошагово. Тьюринг понял, что для решения проблемы Гильберта необходимо сначала дать строгое, математическое определение самого понятия «вычислимость».

Его прорывной статьей стала работа «О вычислимых числах, с применением к проблеме разрешения» (On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem), опубликованная в 1936 году. В ней он представил свою абстрактную машину, которую он изначально называл «логической вычислительной машиной». Тьюринг тщательно проанализировал сам процесс, которым человек-«вычислитель» (так называемый «computer» в то время) решает математические задачи: он работает с бумагой, считывает символы, записывает новые, переходит от одного места к другому. Тьюринг гениально упростил и формализовал эти действия, сведя их к тем простейшим операциям, которые мы описали ранее: считывание, запись, перемещение и смена внутреннего состояния.

Важно отметить, что примерно в то же время американский математик Алонзо Чёрч предложил свою собственную формализацию вычислимости – лямбда-исчисление. Позднее было доказано, что системы Тьюринга и Чёрча эквивалентны по своей вычислительной мощности: то, что может быть вычислено одной, может быть вычислено и другой. Это привело к формированию мощного тезиса Чёрча-Тьюринга, который стал одной из фундаментальных аксиом информатики. Тьюринг не только дал строгое определение вычислимости, но и, к сожалению для Гильберта, показал, что универсального алгоритма для решения проблемы разрешения не существует. Это был первый из множества примеров так называемых «неразрешимых» проблем, демонстрирующих фундаментальные ограничения вычислений.

Таким образом, Алан Тьюринг, стремясь ответить на глубокий математический вопрос, не только дал его отрицательное решение, но и, что гораздо важнее, создал концептуальную основу для всех будущих вычислений. Он заложил фундамент для понимания того, как информация может быть обработана механически, открыв путь к эре компьютеров задолго до их физического воплощения.

От абстракции к реальности: как машина Тьюринга заложила основы всех современных компьютеров?

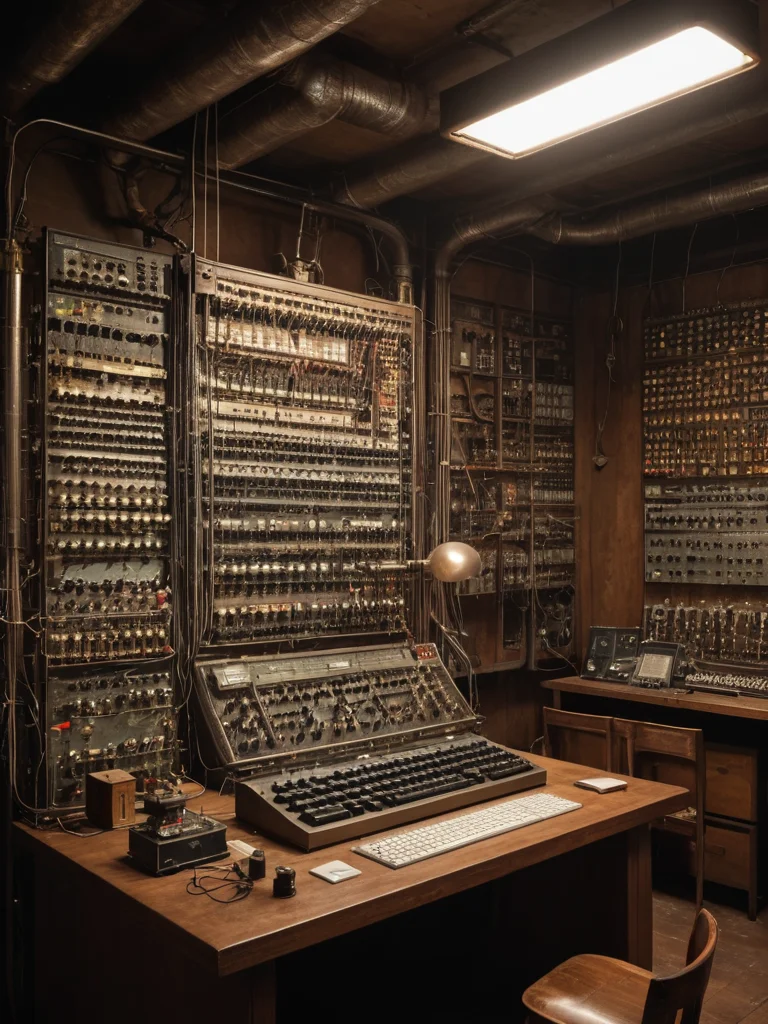

Возможно, вы зададитесь вопросом: как абстрактная модель с бесконечной лентой и гипотетической головкой могла стать основой для реальных, ощутимых компьютеров, которые мы используем сегодня? Ответ кроется в одном из самых глубоких прозрений Тьюринга: концепции универсальной Машины Тьюринга. Именно эта идея стала мостом между теоретической абстракцией и практической вычислительной техникой, предопределив архитектуру всех современных компьютеров.

Представьте, что вы хотите построить физическую машину, которая может выполнять сложение, другую для умножения, третью для деления, и так далее. Это было бы крайне неэффективно. Гениальность Тьюринга заключалась в понимании того, что можно создать одну машину Тьюринга, которая могла бы симулировать поведение любой другой Машины Тьюринга. Как это возможно? Очень просто: описание правил работы (программа) другой Машины Тьюринга записывается на ленту универсальной машины как обычные данные. Универсальная машина Тьюринга тогда считывает эту программу и, следуя этим инструкциям, эмулирует поведение той конкретной машины, чья программа была записана.

Эта концепция «программы как данных» является ключевой для архитектуры всех современных компьютеров. Это лежит в основе так называемой архитектуры фон Неймана, названной в честь выдающегося математика Джона фон Неймана, который в середине 1940-х годов сформулировал принципы построения универсального компьютера с хранимой в памяти программой. Согласно этой архитектуре, и инструкции (программы), и данные хранятся в одной и той же памяти, и процессор может получать доступ к ним обоим. Это позволяет компьютеру быть универсальным: вы можете загрузить в него любую программу – текстовый редактор, игру, научное приложение – и он выполнит ее, потому что он универсален, подобно универсальной Машине Тьюринга.

До работ Тьюринга и фон Неймана существовали «компьютеры», которые были жестко запрограммированы для выполнения одной конкретной задачи. Например, первые электронно-вычислительные машины, такие как ENIAC, требовали перенастройки физических соединений и перекоммутации кабелей для изменения выполняемой задачи. Это было крайне трудоемко. Универсальная Машина Тьюринга, и вслед за ней архитектура фон Неймана, предложили революционный подход: компьютер должен быть гибким, его поведение должно определяться изменяемой программой, а не фиксированной аппаратной частью.

Таким образом, абстракция Тьюринга о машине, которая может читать инструкции с ленты и на их основе изменять свое поведение, стала теоретической основой для создания компьютеров общего назначения. Все современные компьютеры, от самых маленьких микроконтроллеров до гигантских суперкомпьютеров, являются, по сути, универсальными Машинами Тьюринга. Они могут выполнить любую вычислительную задачу, для которой существует алгоритм, просто загрузив соответствующую программу. Это одна из тех редких идей, которая родилась в чисто теоретической плоскости, но оказала прямое, фундаментальное и необратимое влияние на развитие всего технологического прогресса.

Наследие длиной в века: почему машина Тьюринга до сих пор определяет наше цифровое будущее?

Влияние Машины Тьюринга не ограничивается историей создания первых компьютеров или сухими теоретическими концепциями. Ее принципы пронизывают всю современную информатику и продолжают определять направление ее развития, влияя на то, как мы думаем о технологиях и даже о самом интеллекте. Наследие Тьюринга простирается далеко в будущее, формируя наши представления о пределах возможного и направлении исследований.

Во-первых, Машина Тьюринга остается центральным инструментом в теоретической информатике. Она позволяет математикам и компьютерным ученым изучать фундаментальные вопросы вычислимости: какие задачи могут быть решены алгоритмически, а какие нет? Концепция неразрешимых проблем, которую Тьюринг продемонстрировал с проблемой остановки (невозможность создать универсальный алгоритм, который мог бы определить, завершится ли произвольная программа или будет работать бесконечно), до сих пор является одним из важнейших ограничений. Это понимание позволяет нам не тратить ресурсы на попытки решить то, что принципиально нерешаемо, и сосредоточиться на поиске эффективных алгоритмов для разрешимых задач.

Во-вторых, Машина Тьюринга лежит в основе теории сложности вычислений. Это область, которая изучает, сколько ресурсов (времени и памяти) требуется для решения вычислительных задач. Такие известные нерешенные проблемы, как «P против NP», напрямую связаны с вопросами о том, насколько эффективно Машина Тьюринга может решить те или иные классы задач. Понимание этих ограничений критически важно для разработки эффективных алгоритмов, оптимизации программного обеспечения и даже для основ криптографии, где сложность вычислений используется для обеспечения безопасности данных.

В-третьих, хотя Тест Тьюринга (который предлагает способ определения того, может ли машина проявить разумное поведение, неотличимое от человеческого) является отдельной от Машины Тьюринга концепцией, он демонстрирует дальновидность Тьюринга в вопросах искусственного интеллекта. Его идеи о том, как машина может «мыслить» или «учиться», продолжают вдохновлять исследователей ИИ. Современные нейронные сети и глубокое обучение, хоть и не являются Машинами Тьюринга в прямом смысле, тем не менее, работают на физических компьютерах, чья архитектура восходит к принципам универсальной вычислимости.

Даже в сфере квантовых вычислений, которые обещают революционизировать наш подход к обработке информации, Машина Тьюринга остается эталоном. Квантовые компьютеры не являются прямыми реализациями Машины Тьюринга, но их вычислительная мощность часто сравнивается с ней: могут ли они решать задачи, недоступные для классических Машин Тьюринга? Это сложный вопрос, но сама постановка его подчеркивает фундаментальный статус наследия Тьюринга.

В конечном итоге, Машина Тьюринга – это не просто устаревшая теоретическая модель. Это философский камень информатики, который продолжает вдохновлять и направлять нас в поиске новых путей обработки информации. Она позволяет нам понять, что такое вычислимость в ее чистом виде, каковы ее фундаментальные ограничения и как далеко мы можем продвинуться, опираясь на эти базовые принципы. Ее простота скрывает безграничную глубину, которая продолжает формировать наше цифровое настоящее и будущее.