В мире науки существует немного открытий, которые столь же глубоко и необратимо изменили наше понимание живых существ, как теория условных рефлексов, предложенная выдающимся русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Это не просто академическая концепция; это ключ к пониманию того, как мы учимся, почему у нас возникают определённые привычки, и как окружающая среда формирует наше поведение. Представьте себе мир, где собака начинает пускать слюну не от вида еды, а от звука колокольчика. Именно это, казалось бы, простое явление стало отправной точкой для монументального научного прорыва, который до сих пор будоражит умы учёных и находит своё применение в самых неожиданных сферах жизни.

Иван Павлов и его открытие: Почему у собак текла слюна?

История великих научных открытий часто начинается с неожиданного наблюдения, с того самого момента, когда учёный замечает что-то, что выбивается из привычной картины мира. Для Ивана Петровича Павлова, физиолога с мировым именем, лауреата Нобелевской премии (полученной, кстати, не за условные рефлексы, а за работы по физиологии пищеварения), таким моментом стало любопытное поведение его подопытных собак. Изначально его исследования были сосредоточены на процессах пищеварения: как организм реагирует на пищу, какие железы выделяют соки, как происходит усвоение.

Павлов и его команда проводили эксперименты, которые требовали точного измерения количества слюны, выделяемой собаками в ответ на пищу. Для этого были разработаны специальные хирургические методики, позволяющие собирать слюну из слюнных желёз, не причиняя животным вреда. В ходе этих рутинных наблюдений учёные заметили нечто странное. Собаки начинали выделять слюну не только тогда, когда пища попадала им в рот, но и тогда, когда они слышали шаги экспериментатора, который нёс еду, или даже при виде миски, в которую обычно накладывали корм. Это явление Павлов назвал «психическим слюноотделением» или «слюноотделением на расстоянии». Он понял, что это не просто случайность, а проявление некоего механизма, который позволяет организму предвосхищать события.

Этот феномен резко отличался от того, что Павлов называл безусловными рефлексами. Безусловный рефлекс — это врождённая, автоматическая реакция организма на определённый раздражитель. Например, когда пища попадает в рот, железы начинают выделять слюну. Это природный, генетически запрограммированный ответ, который не требует обучения. Однако, «психическое слюноотделение» было чем-то иным. Собаки не рождались с реакцией на звук колокольчика или шаги; они этому научились. Это навело Павлова на мысль о существовании совершенно нового типа рефлексов, которые он назвал условными.

Чтобы изучить этот феномен систематически, Павлов разработал строгую экспериментальную методику. Он использовал так называемые «павловские камеры» – звуконепроницаемые помещения, где можно было полностью контролировать внешние раздражители. В качестве безусловного раздражителя (того, что естественно вызывает реакцию) выступала пища, а в качестве условного раздражителя (нейтрального поначалу, но приобретающего значение) – различные сигналы, такие как звук метронома, электрический звонок, вспышка света или прикосновение. Эксперимент проводился следующим образом:

- Сначала подавался нейтральный условный раздражитель (например, звонок). Собака не реагировала слюноотделением.

- Затем, немедленно после звонка, подавалась пища (безусловный раздражитель), что вызывало обильное слюноотделение (безусловный рефлекс).

- Этот процесс – сочетание звонка с пищей – повторялся многократно.

- Через некоторое время учёные обнаруживали, что собака начинала выделять слюну уже при звуке звонка, даже до того, как ей была предложена пища.

Именно это новое, приобретённое в процессе обучения слюноотделение на звонок Павлов назвал условным рефлексом. Ключевым моментом здесь было то, что этот рефлекс был сформирован искусственно, он зависел от определённых «условий» – многократного сочетания нейтрального раздражителя с безусловным. Открытие Ивана Павлова показало, что мозг способен устанавливать ассоциативные связи между событиями, которые изначально не имели между собой ничего общего, и на основе этих связей формировать новое поведение. Это был колоссальный шаг в понимании не только физиологии, но и психологии, предоставив объективный метод изучения психических процессов, которые до этого считались неподвластными научному анализу.

Не только собаки: Как работает условный рефлекс?

Открытие Ивана Павлова не ограничилось лишь наблюдением за слюноотделением у собак. Оно заложило фундамент для глубокого понимания механизмов обучения и адаптации, которые универсальны для многих живых организмов, включая человека. Давайте подробнее разберём, как же формируется и функционирует этот удивительный условный рефлекс.

В основе формирования условного рефлекса лежит процесс, который Павлов назвал временной связью. Это означает, что для образования рефлекса два раздражителя – условный (например, звук колокольчика) и безусловный (еда) – должны быть представлены в определённой временной последовательности. Критически важно, чтобы условный раздражитель предшествовал безусловному или совпадал с ним во времени. Если сначала подать еду, а потом позвонить, условный рефлекс, скорее всего, не сформируется, или сформируется очень слабо. Мозг «учится» предсказывать следующее событие на основе предыдущего.

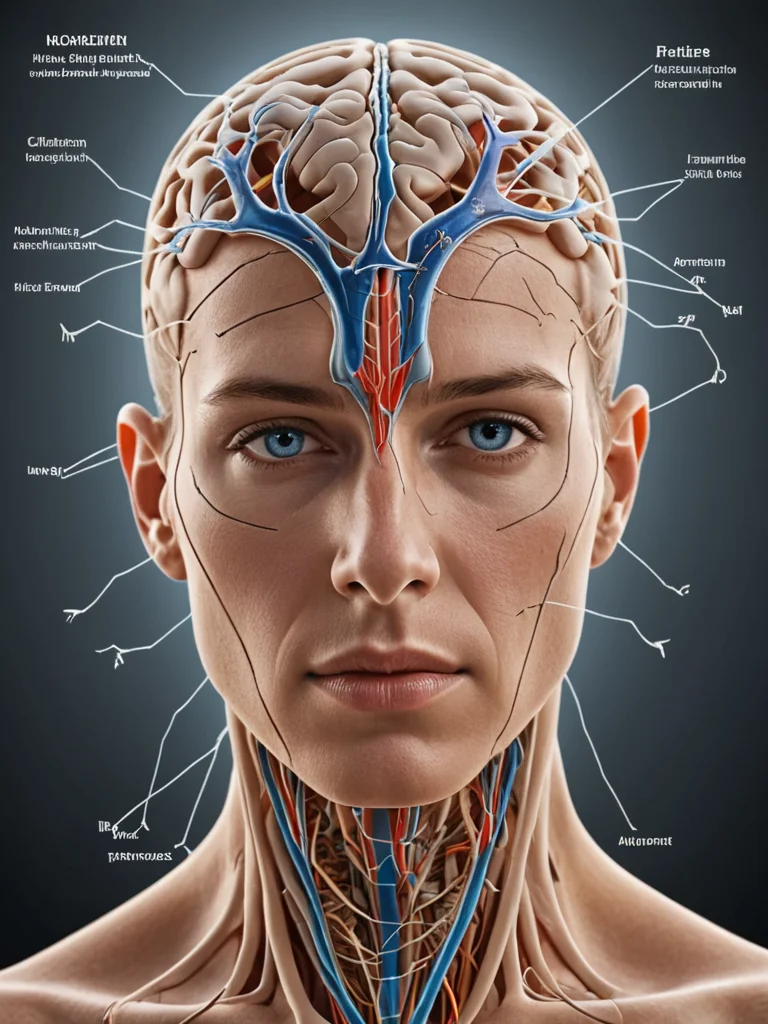

Процесс формирования условного рефлекса можно описать как создание нового нервного пути в коре больших полушарий головного мозга. Изначально, звук колокольчика вызывает активацию определённых нейронов в слуховой коре, а еда – в центрах пищеварения и удовольствия. Когда эти два события постоянно происходят вместе, нервные клетки, отвечающие за восприятие звонка, начинают «общаться» с клетками, ответственными за реакцию на еду. Эта связь постепенно усиливается, и в итоге, одного лишь звука колокольчика становится достаточно для активации пищеварительных центров и вызова слюноотделения.

Павлов и его последователи выявили несколько ключевых факторов, влияющих на прочность и скорость формирования условных рефлексов:

- Подкрепление: Безусловный раздражитель является «подкреплением» для условного рефлекса. Без регулярного подкрепления (то есть, если звонок перестанет сопровождаться пищей), условный рефлекс постепенно угасает. Этот процесс называется угасанием или экстинкцией. Однако, Павлов обнаружил, что даже после угасания рефлекс может спонтанно восстановиться после периода покоя, что указывает на сохранение нервного следа.

- Интенсивность раздражителей: Более сильные или значимые условные и безусловные раздражители, как правило, приводят к более быстрому и прочному формированию рефлекса.

- Повторение: Чем чаще условный и безусловный раздражители сочетаются, тем прочнее становится условный рефлекс. Это основа практически любого обучения.

- Генерализация: После того как условный рефлекс сформирован на определённый раздражитель (например, звук 1000 Гц), животное может реагировать сходным образом и на похожие раздражители (например, 900 Гц или 1100 Гц). Это называется генерализацией стимулов.

- Дифференцировка (дискриминация): С помощью специальной тренировки организм может научиться различать похожие, но не идентичные раздражители. Если только звук 1000 Гц сопровождается пищей, а 900 Гц – нет, собака научится реагировать только на 1000 Гц, игнорируя 900 Гц. Это процесс дифференцировки.

Важно отметить, что условный рефлекс – это не просто пассивное реагирование. Это активный механизм адаптации. Он позволяет организму предвидеть важные события в окружающей среде и соответствующим образом готовиться к ним, что значительно повышает шансы на выживание. Например, запах дыма (условный раздражитель) может вызывать условный рефлекс – ощущение тревоги и желание бежать, потому что в прошлом этот запах ассоциировался с огнём (безусловный раздражитель – угроза жизни).

Помимо собак, принципы условных рефлексов были продемонстрированы на множестве других животных, от насекомых до приматов, и, конечно же, на человеке. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с их проявлениями, иногда даже не осознавая этого. Понимание этих механизмов позволяет не только объяснить многие аспекты поведения, но и разрабатывать эффективные методы обучения, терапии и даже маркетинга.

От лаборатории до нашей жизни: Где мы встречаем условные рефлексы?

Теория Ивана Павлова, рождённая в строгих условиях физиологической лаборатории, давно вышла за её пределы и прочно вошла в наше повседневное существование. Условные рефлексы окружают нас повсюду, формируя наши привычки, эмоциональные реакции и даже способы взаимодействия с миром. Если внимательно присмотреться, вы обнаружите их в самых неожиданных местах.

Одним из наиболее очевидных примеров является формирование привычек. Утренний будильник (условный раздражитель), за которым следует чашка кофе (безусловный раздражитель – бодрость, приятный вкус), со временем может привести к тому, что уже от одного лишь звонка будильника вы почувствуете прилив бодрости или предвкушение кофе. Ваша ежедневная рутина – чистка зубов, завтрак, дорога на работу – во многом строится на цепочках условных рефлексов, где одно действие или сигнал служит триггером для следующего.

Эмоциональные реакции также часто являются результатом условного научения. Представьте, что вы слышите определённую мелодию (условный раздражитель), которая постоянно звучала в счастливые моменты вашей жизни. Со временем эта мелодия сама по себе начинает вызывать у вас чувство радости или ностальгии. И наоборот, если вы когда-то пережили неприятный опыт, связанный с определённым запахом или местом, эти стимулы могут вызывать у вас тревогу или дискомфорт, даже если непосредственной угрозы нет. Классический, хоть и этически спорный, эксперимент Джона Уотсона с «Маленьким Альбертом» ярко продемонстрировал, как страх может быть условно выработан у человека: белый пушистый кролик (нейтральный стимул) в сочетании с громким неприятным звуком (безусловный раздражитель) привёл к тому, что мальчик стал бояться кроликов и других пушистых предметов.

В сфере маркетинга и рекламы принципы Павлова активно используются для формирования потребительского поведения. Красивая, счастливая модель, улыбающаяся вам с плаката (безусловный раздражитель – положительная эмоция), ассоциируется с рекламируемым продуктом (условный раздражитель). Повторение этой ассоциации в итоге приводит к тому, что при виде продукта или его логотипа у потребителя возникают положительные эмоции и желание совершить покупку. Запоминающиеся джинглы, логотипы, корпоративные цвета – всё это служит условными раздражителями, которые призваны вызывать определённые ассоциации и реакции у потенциальных клиентов.

Медицина и терапия также активно используют и изучают условные рефлексы. Феномен плацебо – когда таблетка-«пустышка» вызывает облегчение симптомов – частично объясняется условными рефлексами: пациент ожидает лечебного эффекта (условный раздражитель – приём лекарства), потому что ранее приём настоящих лекарств приводил к улучшению (безусловный раздражитель). В поведенческой терапии, например, при лечении фобий, используется техника систематической десенсибилизации, основанная на принципах условного угасания и формирования новых, позитивных ассоциаций.

Даже воспитание и образование не обходятся без условных рефлексов. Звонок на урок или перемену – это классический условный раздражитель, сигнализирующий о начале или конце определённой деятельности. Похвала учителя или хорошая оценка (безусловное подкрепление) закрепляет желаемое поведение ученика (условный рефлекс). Принципы подкрепления и угасания лежат в основе многих педагогических методик.

В мире дрессировки животных условные рефлексы являются краеугольным камнем. Команда «Сидеть!» (условный раздражитель) сопровождается лакомством или похвалой (безусловный раздражитель). Многократное повторение приводит к тому, что животное садится по команде, предвкушая награду. Этот подход лежит в основе обучения служебных собак, дельфинов и даже цирковых животных.

Таким образом, от привычки до фобии, от рекламы до дрессировки – условные рефлексы являются невидимой, но мощной силой, формирующей наши реакции и взаимодействия с миром. Понимание этих механизмов позволяет нам не только объяснять поведение, но и сознательно влиять на него, создавая новые полезные привычки и избавляясь от нежелательных.

Наследие Павлова: Как одно открытие изменило науку и мир?

Открытие условных рефлексов, казалось бы, узкофизиологическое явление, послужило катализатором для грандиозных изменений во многих областях научного знания и за его пределами. Наследие Ивана Павлова ощущается и по сей день, проникая в фундаментальные теории и прикладные методики.

Прежде всего, работы Павлова оказали колоссальное влияние на психологию, особенно в начале XX века. До него психология в значительной степени опиралась на интроспекцию – самонаблюдение и описание внутренних психических процессов. Павлов же предложил полностью объективный метод изучения высшей нервной деятельности. Его подход, сосредоточенный на измеряемом поведении и контролируемых стимулах, стал одним из краеугольных камней для формирования бихевиоризма – одного из самых влиятельных направлений в психологии. Такие учёные, как Джон Уотсон и позднее Б.Ф. Скиннер, хотя и развивали свои собственные теории (оперантное обусловливание), во многом опирались на идеи Павлова о возможности объективного изучения и формирования поведения. Концепция Павлова показала, что даже сложные поведенческие реакции могут быть объяснены и изучены с помощью принципов научного эксперимента.

В физиологии и нейробиологии работы Павлова стали отправной точкой для изучения механизмов обучения на уровне мозга. Он первым систематически показал, как нервная система устанавливает новые связи, как происходит адаптация организма к меняющимся условиям внешней среды. Его исследования стимулировали дальнейшие изыскания в области функций коры больших полушарий, механизмов памяти и пластичности мозга. Хотя многие детали, предложенные Павловым о нервных центрах, впоследствии были уточнены с появлением новых технологий, фундаментальная идея о формировании временных связей остаётся актуальной.

В медицине понимание условных рефлексов помогло объяснить природу некоторых психосоматических расстройств и разработать новые подходы к терапии. Например, аллергические реакции могут быть частично обусловлены условно-рефлекторными механизмами, когда определённый запах или обстановка, ранее ассоциировавшиеся с аллергеном, начинают сами по себе вызывать симптомы. Принципы Павлова лежат в основе таких методов поведенческой терапии, как десенсибилизация при фобиях, аверсионная терапия при зависимостях или использование приёмов релаксации для снижения стресса.

Педагогика и образование также заимствовали идеи Павлова. Понимание того, как формируются ассоциации и как работает подкрепление, позволило разрабатывать более эффективные методики обучения. Внимание к рутине, повторению, созданию положительных ассоциаций с учебным процессом – всё это косвенно или напрямую основывается на принципах условного рефлекса. Даже системы поощрений и наказаний в школах можно рассматривать сквозь призму павловских идей.

Кроме того, работы Павлова оказали влияние на этологию (науку о поведении животных) и зоопсихологию, предоставив экспериментальную базу для изучения механизмов обучения и адаптации животных в различных условиях.

Нобелевская премия, присуждённая Павлову в 1904 году, хотя и была за работы по пищеварению, подчеркнула общее признание его строгого научного подхода и важности его физиологических исследований, которые в конечном итоге привели его к революционным открытиям в области высшей нервной деятельности. Имя Павлова стало нарицательным, а фраза «собака Павлова» вошла в обиход, став синонимом непроизвольной, обусловленной реакции. Это свидетельствует о том, что его идеи прочно укоренились не только в научном, но и в культурном сознании.

Таким образом, Павлов не просто открыл новый вид рефлексов; он открыл новую главу в изучении живых организмов, показав, что психические явления могут быть изучены объективными научными методами, и заложил фундамент для многих современных направлений в биологии, психологии и медицине.

Мыслит ли рефлекс? Почему Павлов по-прежнему актуален

Несмотря на колоссальное влияние и революционность, теория условных рефлексов, как и любая научная концепция, не избежала критики и дальнейшего развития. Главный вопрос, который часто возникает: способен ли «рефлекс» объяснить всю сложность человеческого мышления, сознания и свободы воли? И почему работы Павлова, написанные более века назад, по-прежнему вызывают живой интерес и имеют практическое значение в XXI веке?

Одной из основных критических точек зрения является редукционизм. Некоторые учёные и философы полагают, что сведение всего многообразия человеческого поведения и психики к простым цепочкам стимул-реакция (S-R) является чрезмерным упрощением. Они указывают на то, что человек не просто пассивно реагирует на внешние раздражители, но и активно мыслит, принимает решения, строит планы, обладает самосознанием и сложными эмоциями, которые не всегда можно объяснить только лишь обусловливанием. Появление когнитивной психологии, изучающей такие процессы, как память, внимание, мышление, принятие решений, показало, что мозг – это не просто «чёрный ящик», который можно понять, изучая только входы и выходы.

Однако важно понимать, что сам Павлов был глубоко вдумчивым учёным и отнюдь не был сторонником крайнего редукционизма в отношении человека. Он признавал уникальность человеческой психики и ввёл концепцию «второй сигнальной системы», которая присуща только человеку. Под второй сигнальной системой он понимал речь, слова, символы и абстрактные понятия. Павлов полагал, что слова – это «сигналы сигналов», то есть они позволяют нам оперировать информацией, обобщать опыт и передавать его, что выводит высшую нервную деятельность человека на качественно иной уровень по сравнению с животными. Таким образом, даже сам Павлов не ограничивался лишь простыми рефлексами при объяснении человеческого поведения.

Почему же Павлов по-прежнему актуален?

Во-первых, его работы являются фундаментом для понимания базовых механизмов обучения. Независимо от сложности поведения, любая форма научения, будь то формирование привычек, развитие фобий или усвоение навыков, содержит элементы ассоциативного обучения, заложенные Павловым. Современная нейробиология, изучая мозг на клеточном и молекулярном уровне, продолжает подтверждать принципы пластичности синапсов и формирования нервных связей, лежащие в основе условных рефлексов.

Во-вторых, теория Павлова нашла мощное применение в клинической практике. В области зависимостей понимание условных рефлексов помогает объяснить, почему определённые места, запахи или люди могут вызывать сильное желание употреблять психоактивные вещества. Терапевты используют принципы угасания и контр-обусловливания для снижения тяги и выработки новых, здоровых реакций. В лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) триггеры (условные раздражители), вызывающие повторные переживания травмы, также работают по механизму условных рефлексов, и их устранение часто опирается на павловские принципы.

В-третьих, идеи Павлова продолжают быть актуальными в исследованиях памяти и познания. Понимание того, как мозг связывает различные стимулы, помогает раскрыть механизмы формирования воспоминаний и ассоциаций, которые являются ключевыми для когнитивных процессов.

Наконец, даже в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, где разрабатываются алгоритмы, способные «учиться» на основе данных, можно увидеть параллели с принципами Павлова. Модели, которые распознают образы или предсказывают события на основе предыдущего опыта, по сути, формируют сложные «условные связи» между входами и выходами.

Таким образом, хотя «рефлекс» в его чистом павловском понимании не может охватить всей сложности человеческого бытия, он остаётся краеугольным камнем в нашем понимании обучения и адаптации. Работа Ивана Павлова не только открыла двери в объективное изучение психических процессов, но и продолжает вдохновлять учёных на новые исследования, подтверждая свою неизменную актуальность в объяснении фундаментальных механизмов, лежащих в основе поведения живых существ. Это было и остаётся великое открытие, которое помогает нам лучше понять себя и мир вокруг.