Представьте себе мир, где каждый цветок, каждая птица, каждое животное имеет десятки разных названий, придуманных в разных уголках Земли. Мир, в котором ученые из разных стран не могут понять друг друга, когда речь заходит о конкретном виде, потому что каждый использует свой собственный, часто очень длинный и запутанный способ его описания. Именно такой хаос царил в науке о природе до XVIII века. И именно тогда на сцену вышел человек, который сумел принести в этот беспорядок поразительный порядок. Его имя — Карл Линней, и он стал тем гением, который научил мир говорить на одном языке с природой, создав систему, актуальную даже спустя столетия.

Карл Линней: Гений, который научил мир говорить на одном языке с природой

В XVIII веке, который вошел в историю как эпоха Просвещения, человечество стремилось к систематизации и осмыслению окружающего мира. Это было время великих открытий, когда корабли отправлялись в дальние экспедиции, привозя с собой невиданные доселе растения и животных. Но чем больше видов обнаруживали, тем сильнее становилась проблема: как все это назвать? Как отличить один вид от другого, если в разных регионах одно и то же растение могло иметь совершенно разные народные названия, а порой и вовсе отсутствовало общепринятое научное описание?

До Линнея в ходу были так называемые полиномиальные названия — длинные, описательные фразы на латыни, которые могли состоять из десяти и более слов. Например, чтобы описать обычный шиповник, ученым приходилось использовать громоздкие выражения, включающие в себя информацию о форме его листьев, шипов, плодов и так далее. Представьте себе попытку обмениваться информацией о сотнях, а то и тысячах таких видов! Это было похоже на строительство Вавилонской башни в масштабах всей биологии, где каждый “строитель” использовал свой собственный диалект, а порой и свой личный словарь.

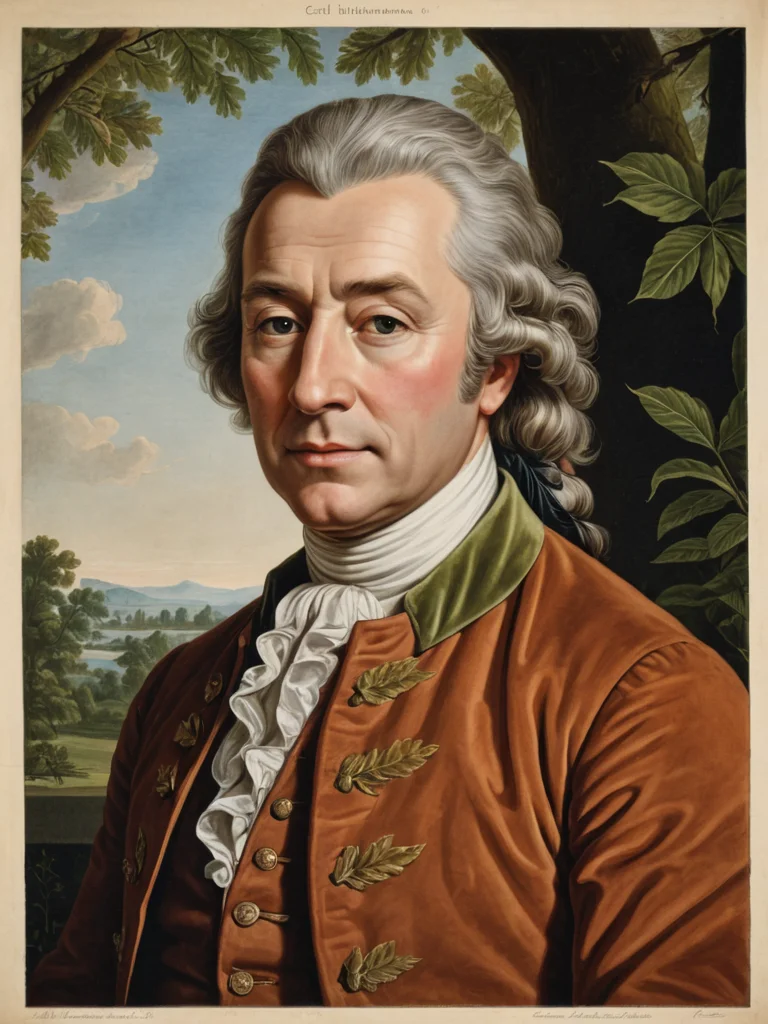

Именно в таких условиях родился и вырос Карл Линней (1707–1778), шведский натуралист и врач. Он был человеком, глубоко влюбленным в природу, одержимым желанием понять ее структуру и красоту. С самого юных лет Линней проявлял удивительный интерес к растениям, собирал их, засушивал и пытался как-то упорядочить свои коллекции. Его стремление к порядку было не просто научным любопытством, это была внутренняя потребность, почти философия жизни. Историки отмечают, что Линней обладал не только острым умом, но и необычайной целеустремленностью и верой в свою миссию.

Он видел, что науке жизненно необходим единый, простой и универсальный язык для описания живых организмов. Он понимал, что без такого языка прогресс в биологии будет затруднен, а открытия — неполными. Линней мечтал создать систему, которая позволила бы каждому ученому, будь он из Швеции, Франции или Англии, немедленно понять, о каком именно организме идет речь. Это была амбициозная задача, но именно она стала смыслом всей его жизни и источником его величайшего вклада в науку.

Линней начал свою работу, глубоко изучая труды своих предшественников, таких как Джон Рэй и Жозеф Питтон де Турнефор, которые также пытались создать системы классификации. Однако именно Линнею удалось найти то золотое сечение, ту простоту и элегантность, которая сделала его систему поистине революционной и общепризнанной. Он не просто упорядочил названия; он переосмыслил само представление о взаимосвязях в природе, хоть и с позиций своего времени.

Два слова, которые изменили науку: Секреты бинарной номенклатуры Линнея

Суть гения Линнея заключалась в поразительной простоте его идеи. Он предложил отказаться от запутанных полиномиальных названий и использовать для каждого вида всего лишь два слова – именно так! Этот принцип, известный как бинарная номенклатура, или биномиальное название, стал краеугольным камнем современной биологической систематики. Идея была настолько очевидна в своей практичности, что кажется удивительным, почему до него никто не смог ее настолько эффективно реализовать и универсализировать.

Первое слово в этой паре обозначало род (genus) – группу близкородственных видов. Второе слово, так называемый видовой эпитет (species epithet), было уникальным для каждого вида в пределах данного рода. Оба слова традиционно пишутся на латыни или латинизированы, поскольку латынь была (и остается во многом) универсальным языком науки. Принято писать название рода с заглавной буквы, а видовой эпитет – со строчной, и оба слова выделять курсивом.

Приведем несколько примеров, чтобы понять всю силу этой системы. Вместо того чтобы описывать человека как «разумное прямоходящее существо, способное к речи и мышлению», Линней дал нам простое и элегантное название: Homo sapiens. Здесь Homo – это род, который включает в себя не только современного человека, но и его вымерших родственников (например, Homo erectus). А sapiens – это видовой эпитет, указывающий именно на наш вид внутри этого рода.

Аналогично, когда мы говорим о льве, нам не нужно описывать его гриву, рык или хищнические повадки. Достаточно сказать Panthera leo. Panthera – род крупных кошек, включающий тигров, леопардов и ягуаров, а leo – видовой эпитет льва. Дуб, столь привычное дерево, получил название Quercus robur. Quercus – род дубов, а robur – видовой эпитет, обозначающий дуб черешчатый, или обыкновенный.

Что делало эту систему столь революционной? Во-первых, это была универсальность. Независимо от того, говорите вы по-шведски, по-английски, по-русски или по-китайски, Homo sapiens всегда будет означать одно и то же. Это сломало языковые барьеры и позволило ученым со всего мира общаться, опираясь на единый, четкий понятийный аппарат. Это было сродни появлению «эсперанто» для мира природы.

Во-вторых, это была точность. Длинные описательные названия могли быть интерпретированы по-разному, могли быть неполными или избыточными. Два слова – род и вид – давали четкую, недвусмысленную идентификацию. Они сразу помещали организм в определенную группу (род) и отличали его от других организмов в этой группе.

В-третьих, это была краткость и удобство. Запоминать и использовать два слова гораздо проще, чем целые фразы. Это значительно упростило каталогизацию, ведение записей, обмен образцами и их описание. Представьте себе ботанические сады того времени, где каждое растение должно было иметь табличку с многословным описанием. С системой Линнея они могли просто указать два слова.

Именно с публикации фундаментального труда Линнея «Systema Naturae» («Система природы») в 1735 году, особенно с 10-го издания 1758 года, бинарная номенклатура начала свое триумфальное шествие по миру. Эта система стала стандартом, принятым научным сообществом, и по сей день является основой международной системы наименования организмов.

От хаоса к порядку: Как система Линнея упорядочила мир живого и ускорила открытия

Бинарная номенклатура была лишь частью гораздо более амбициозного замысла Линнея. Помимо присвоения каждому виду уникального «двусловного» имени, он разработал иерархическую систему классификации, которая позволила разместить все живые организмы в упорядоченную структуру. Это было похоже на создание огромной, логически построенной библиотеки, где каждая книга (вид) имеет свое уникальное название и расположена на определенной полке (род), в определенном шкафу (семейство), в определенном зале (отряд) и так далее.

Его система была основана на уровнях, или таксонах, которые располагались от самых общих к самым конкретным. Основные таксономические категории, предложенные Линнеем (и используемые, хотя и с некоторыми изменениями, до сих пор), включали:

- Царство (Regnum) – самый широкий уровень (например, Царство Животные, Царство Растения).

- Класс (Classis) – более узкая группа внутри царства (например, Класс Млекопитающие).

- Отряд (Ordo) – группа внутри класса (например, Отряд Хищные).

- Род (Genus) – группа близкородственных видов (например, Род Panthera).

- Вид (Species) – основная единица, конкретный тип организма (например, Вид Panthera leo).

Линней также использовал категорию Семейство (Familia), хотя она была формально введена в таксономию позже, но он уже фактически группировал рода по принципу их родства, что и является основой семейств.

Представьте себе, насколько это облегчило работу натуралистов! Если до Линнея каждый новый обнаруженный организм был просто «неизвестным», то теперь его можно было попытаться вписать в уже существующую систему. Найденный цветок мог быть отнесен к уже известному роду, но быть новым видом, или же он мог представлять совершенно новый род, который затем вписывался в существующий отряд и класс. Это ускорило описания и каталогизацию природы в геометрической прогрессии.

Одним из самых значимых (и в то же время несколько спорных) аспектов классификации Линнея, особенно для растений, была его так называемая «половая система». Он классифицировал растения, основываясь на количестве и расположении тычинок (мужских репродуктивных органов) и пестиков (женских репродуктивных органов) в цветке. Эта система, хоть и была искусственной (она не отражала истинного эволюционного родства, а лишь удобный морфологический признак), оказалась чрезвычайно практичной для идентификации. Она позволяла легко и быстро определить, к какому классу и отряду относится то или иное растение, даже если оно было незнакомо исследователю. Это была своего рода «система ключей», которая открывала двери к пониманию огромного разнообразия растительного мира.

Например, в системе Линнея к «однотычинковым» относились растения с одной тычинкой, к «двутычинковым» – с двумя, и так далее. Это, конечно, не означало, что все растения с пятью тычинками были близкими родственниками в эволюционном смысле, но для целей идентификации и организации коллекций это было невероятно эффективно. Именно благодаря этой практичности система Линнея была быстро принята и широко распространилась по всему миру.

Работы Линнея, особенно его «Systema Naturae» и «Species Plantarum» («Виды растений»), стали настольными книгами для натуралистов и исследователей. Они отправились в экспедиции по всему миру, вооруженные новой, логичной и понятной системой. Благодаря этому, новые виды не просто обнаруживались, но и немедленно получали свое место в общей картине мира, что способствовало накоплению и систематизации знаний о биоразнообразии планеты.

Живая классификация: От Линнея до генетики – что осталось неизменным?

Система Карла Линнея была, безусловно, революционной и заложила фундамент современной биологической систематики. Однако важно понимать, что это была система своего времени. Линней, будучи человеком глубоко верующим, считал виды неизменными творениями. Его классификация была искусственной, то есть основывалась на легко наблюдаемых морфологических признаках, таких как количество тычинок или лепестков у растений, или наличие зубов и когтей у животных. Он группировал организмы так, как было удобно для идентификации и каталогизации, а не по их истинному эволюционному родству.

Например, в его системе некоторые животные, такие как киты, из-за наличия легких и особенностей кровообращения были отнесены к рыбам, что с современной точки зрения кажется абсурдным, но тогдашние знания не позволяли сделать иные выводы. Точно так же, птицы и летучие мыши, имеющие крылья, могли бы оказаться рядом в искусственной системе, хотя их эволюционные пути разошлись миллионы лет назад.

Переломный момент наступил в середине XIX века с публикацией работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859 год). Теория эволюции путем естественного отбора показала, что виды не неизменны, а изменяются со временем и имеют общего предка. Это привело к переходу от искусственной классификации к естественной, или филогенетической, которая стремится отразить истинные эволюционные взаимосвязи между организмами.

В естественной системе, вместо того чтобы просто группировать организмы по внешним признакам, ученые стали искать общего предка. Если у двух видов был общий предок, они считались более близкими родственниками, чем те, у кого общий предок был дальше по времени. Это привело к значительному пересмотру многих линнеевских групп, хотя многие из них, такие как роды и виды, остались на своих местах, поскольку Линней интуитивно часто угадывал естественные группы.

В XX и XXI веках наука сделала еще один гигантский скачок благодаря развитию молекулярной биологии и генетики. Появление методов секвенирования ДНК позволило ученым заглянуть внутрь организмов и сравнить их генетический материал. Это стало беспрецедентным инструментом для определения родственных связей, позволяя с невероятной точностью строить филогенетические деревья, отражающие историю эволюции жизни.

Например, раньше киты считались отдаленными родственниками млекопитающих, или же их вообще отделяли в отдельную группу из-за их водного образа жизни. Современные генетические исследования неопровержимо показали, что киты — это млекопитающие, причем их ближайшими родственниками оказались бегемоты. Такие открытия были бы невозможны без молекулярных методов.

Что же осталось неизменным от системы Линнея, несмотря на все эти преобразования? Прежде всего, это, конечно же, бинарная номенклатура. Принцип «род + видовой эпитет» оказался настолько гениальным и практичным, что он выдержал проверку временем и остается золотым стандартом в наименовании видов. Мы по-прежнему называем человека Homo sapiens, а льва — Panthera leo.

Во-вторых, сохранилась иерархическая структура таксонов. Хотя количество и названия категорий могли измениться (добавились домены, типы, инфраотряды и т.д.), идея вложенных групп, от самых широких до самых конкретных, остается основой систематики. Царства делятся на типы, типы на классы, и так далее. Это позволяет ученым по-прежнему классифицировать огромные массивы данных о биоразнообразии в логичную и понятную структуру.

Таким образом, Линней дал нам универсальный язык и алфавит для описания природы. Последующие поколения ученых, вооружившись новыми знаниями об эволюции и генетике, смогли написать на этом языке куда более сложные и точные «романы» о жизни на Земле. Но без линнеевских «двух слов» и его иерархического подхода, этот процесс был бы гораздо более хаотичным и медленным.

Наследие великого систематика: Почему труды Линнея – это не только история, но и наше будущее

Наследие Карла Линнея простирается далеко за пределы простого удобства наименования. Его труды не просто упорядочили биологию; они заложили основу для всего современного научного подхода к изучению живой природы. Его система стала тем каркасом, на котором строились и развивались последующие дисциплины, от эволюционной биологии до экологии и природоохраны.

Во-первых, Линней своим примером показал важность систематизации и каталогизации. Он научил ученых не просто собирать данные, а организовывать их в логичную, понятную и доступную форму. Это стало основой для создания огромных коллекций в музеях и гербариях по всему миру, которые до сих пор являются бесценными хранилищами информации о биоразнообразии планеты. Каждая этикетка на засушенном растении или чучеле животного, содержащая биномиальное название, является прямым потомком линнеевской идеи.

Во-вторых, его работа способствовала международному сотрудничеству в науке. Когда ученые из разных стран смогли говорить на одном «языке природы», это ускорило обмен знаниями и идеями. Именно благодаря этому сотни тысяч новых видов, открытых по всему миру, могли быть немедленно каталогизированы и добавлены в общую систему знаний, а не оставаться «местными диковинками».

В-третьих, система Линнея, хоть и была изначально искусственной, послужила отправной точкой для развития эволюционной биологии. Когда Дарвин представил свою теорию, ему не пришлось начинать с нуля. Уже существовал обширный каталог видов, который можно было переосмыслить через призму эволюции. Удивительно, что многие группы, созданные Линнеем на основе морфологических признаков, в значительной степени совпадали с группами, основанными на эволюционном родстве, что говорит о его удивительной интуиции.

Но почему труды Линнея важны для нашего будущего? В XXI веке человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с изменением климата, потерей биоразнообразия и появлением новых болезней. В этих условиях понимание и классификация живых организмов становятся не просто академическим интересом, а жизненной необходимостью.

Современные таксономисты, используя линнеевские принципы и новейшие молекулярные методы, продолжают описывать и изучать виды. Ежегодно открываются тысячи новых видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. Многие из них могут содержать ключи к новым лекарствам, устойчивым культурам или решениям экологических проблем. Без универсальной системы наименования, унаследованной от Линнея, было бы невозможно эффективно обмениваться информацией об этих открытиях.

Кроме того, классификация Линнея остается незаменимым инструментом в природоохранной деятельности. Чтобы защитить вымирающие виды, необходимо сначала знать, что они существуют, правильно их идентифицировать и понять их место в экосистеме. Изучение биоразнообразия, инвентаризация живых ресурсов планеты – все это опирается на таксономическую базу, корни которой уходят в XVIII век.

Карл Линней был не просто систематиком; он был провидцем, который увидел потребность в порядке там, где царил хаос. Его стремление к пониманию и классификации природы стало маяком для многих поколений ученых. Он подарил миру не просто набор правил, а универсальный инструмент, который позволяет нам не только говорить на одном языке о природе, но и продолжать раскрывать ее тайны, что жизненно важно для нашего общего будущего на этой планете. Его наследие – это не застывшая история, а живой, постоянно развивающийся фундамент, на котором покоится вся современная биология.