В безбрежном океане космического знания существуют концепции, которые кажутся настолько фантастическими, что могли бы сойти со страниц научно-фантастического романа. Одной из таких, безусловно, является антиматерия – загадочное «зеркало» обычной материи, её противоположность во всём, кроме массы. Представьте, что у каждой частицы, из которой состоит наш мир, существует свой невидимый близнец, отличающийся лишь знаком электрического заряда и некоторыми другими квантовыми характеристиками. Именно эта идея, некогда лишь математическая абстракция, стала одним из величайших триумфов физики XX века, открыв перед человечеством врата в совершенно новые измерения понимания фундаментальной природы бытия.

Это не просто академический термин; антиматерия – это ключ к разгадке величайших космологических тайн, таких как происхождение нашей Вселенной и причины, по которым материи, а не антиматерии, оказалось достаточно, чтобы сформировать звёзды, галактики и, в конечном итоге, нас самих. Захватывающая история её открытия – это рассказ о гениальных догадках, кропотливых экспериментах и неустанном стремлении учёных понять законы мироздания, порой вопреки здравому смыслу и привычным представлениям. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир античастиц, где реальность оказывается куда более удивительной, чем любая выдумка.

Антиматерия: загадочное зеркало нашей Вселенной

Для начала давайте разберёмся, что же такое антиматерия. Историки науки часто описывают её как «зеркальное отражение» обычной материи. Представьте себе электрон – фундаментальную частицу, несущую отрицательный электрический заряд. Его античастица, позитрон, обладает точно такой же массой, как электрон, но несёт положительный электрический заряд. Аналогично, протон имеет свою античастицу – антипротон, нейтрон – антинейтрон. И так далее, для каждой известной нам элементарной частицы, согласно современным представлениям, существует её античастица. Главная и наиболее драматичная особенность этих «зеркальных» близнецов заключается в том, что при контакте материи и антиматерии происходит их аннигиляция – они исчезают, превращаясь в чистую энергию, обычно в виде высокоэнергетических фотонов, например, гамма-квантов. Этот процесс является одним из самых эффективных способов преобразования массы в энергию, согласно знаменитой формуле Эйнштейна E=mc². Если бы, к примеру, один грамм материи встретился с одним граммом антиматерии, высвободившаяся энергия была бы эквивалентна энергии мощной атомной бомбы.

Эта фундаментальная симметрия между частицами и античастицами кажется почти идеальной, однако она ставит перед учёными один из самых глубоких вопросов космологии: почему наша Вселенная состоит преимущественно из материи, а не из антиматерии? Если Большой Взрыв породил равные количества того и другого, то куда делась вся антиматерия? Ведь если бы они встретились, мы бы жили в пустой Вселенной, наполненной лишь энергией. Этот «бариогенез», или проблема асимметрии материи и антиматерии, остаётся одной из величайших неразрешённых загадок современной физики, и антиматерия является ключевым элементом в поиске ответа на неё. Понимание природы антиматерии – это не просто теоретическое изыскание; это путь к пониманию фундаментальных законов, управляющих рождением и эволюцией мироздания, и, возможно, даже к разработке технологий, которые сейчас кажутся нам фантастикой.

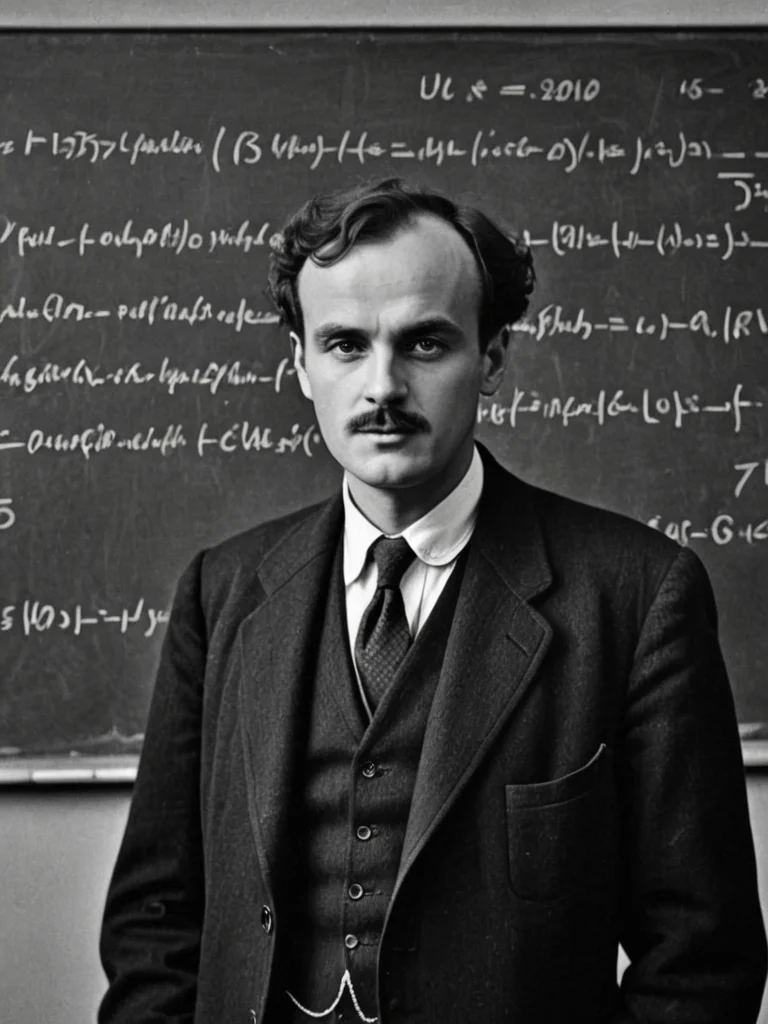

Откуда взялась идея? Как Поль Дирак предсказал невидимое

История антиматерии начинается не с экспериментальных наблюдений, а с элегантного математического уравнения, созданного гениальным британским физиком Полем Адрианом Морисом Дираком. Это произошло в конце 1920-х годов, когда физический мир был охвачен революцией, связанной с рождением квантовой механики и теории относительности Эйнштейна. Учёные стремились создать математический аппарат, который бы мог описывать поведение электронов – мельчайших носителей электричества – с учётом как квантовых эффектов, так и релятивистских явлений, то есть скоростей, близких к скорости света. Дирак, обладавший необыкновенным чувством математической красоты и строгости, взялся за эту задачу.

В 1928 году он опубликовал своё знаменитое уравнение, известное теперь как уравнение Дирака. Оно успешно описывало движение электронов, их спин (собственный момент импульса, который можно представить как вращение частицы вокруг своей оси) и другие свойства. Однако у этого уравнения была одна весьма любопытная и поначалу тревожная особенность: оно предсказывало не только существование электронов с положительной энергией (тех, что мы наблюдаем), но и решения, соответствующие частицам с отрицательной энергией. Поначалу Дирак и многие его коллеги были озадачены этим результатом. Что означают эти «отрицательные» решения? Могли ли они быть просто математическим артефактом, не имеющим физического смысла?

Дирак, однако, не стал отбрасывать эти решения. Вместо этого он предложил смелую гипотезу, которую поначалу называли «дырочной теорией» или «морем Дирака». Согласно этой идее, вакуум – это не пустота, а море бесконечного числа электронов с отрицательной энергией, которые мы не можем наблюдать, потому что они равномерно распределены и не взаимодействуют друг с другом. Если же в этом «море» появляется «дырка», то есть одна из этих отрицательно заряженных частиц получает достаточную энергию, чтобы перейти в состояние положительной энергии, она оставит после себя «вакансию» в море. Эта «дырка» будет вести себя как частица с положительным зарядом и массой электрона. Дирак сначала предположил, что это может быть протон, но вскоре понял, что масса предсказанной частицы должна быть такой же, как у электрона, а протон намного тяжелее. Так, в 1931 году, Дирак пришёл к поразительному выводу: его уравнение предсказывает существование антиэлектрона – частицы с массой электрона, но с положительным электрическим зарядом. Он назвал её «позитроном». Это было одно из самых дерзких и в то же время блестящих предсказаний в истории физики, сделанное исключительно на основе математической логики и внутреннего изящества теории.

Первое рукопожатие: как Карл Андерсон обнаружил «близнеца» электрона

Предсказание Дирака было смелым, но требовало экспериментального подтверждения. Именно здесь на сцену выходит американский физик Карл Дейвид Андерсон. В начале 1930-х годов Андерсон занимался изучением космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц, прилетающих на Землю из космоса. Для своих исследований он использовал камеру Вильсона (туманную камеру) – прибор, позволяющий визуализировать траектории заряженных частиц. Проходя через перенасыщенный пар, частицы оставляют за собой след из сконденсированных капель, по форме которого можно определить их заряд и энергию, особенно если поместить камеру в магнитное поле.

В августе 1932 года Андерсон сделал эпохальное открытие. Он зафиксировал на своих снимках траекторию частицы, которая вела себя чрезвычайно необычно. Она отклонялась в магнитном поле точно так же, как если бы это был электрон, то есть имела ту же массу, но при этом изгибалась в противоположном направлении, что указывало на положительный электрический заряд. Это был не протон, так как его след был бы значительно более плотным из-за большей массы. Андерсон был поражён. Он тщательно проверил свои измерения, исключив все возможные ошибки. Единственным логическим объяснением было то, что он наблюдал частицу, которая не вписывалась в известные представления. Он назвал её «позитроном» (от «позитивный электрон»), не зная, что Дирак уже предсказал её существование.

Когда Андерсон опубликовал свои результаты в 1933 году, его открытие стало сенсацией и окончательно подтвердило предсказание Дирака. Позитрон оказался первой обнаруженной античастицей, и это событие навсегда изменило наше понимание структуры материи и симметрий Вселенной. За это открытие Карл Андерсон был удостоен Нобелевской премии по физике в 1936 году, разделив её с Виктором Гессом, который открыл космические лучи. Открытие позитрона стало ярчайшим примером того, как абстрактные математические предсказания могут находить своё реальное воплощение в физическом мире, демонстрируя глубокую связь между теорией и экспериментом. Оно открыло эру систематического поиска и обнаружения других античастиц, проложив путь к пониманию фундаментальных законов, управляющих Вселенной.

Расширяя границы: от античастиц к антиатомам и невероятным вызовам

Открытие позитрона стало лишь первым шагом в увлекательном путешествии по миру антиматерии. Как только стало ясно, что антиэлектрон реален, физики начали задаваться вопросом: существуют ли античастицы для всех остальных известных частиц? И если да, можно ли из них собрать целые антиатомы? Ответы на эти вопросы пришли постепенно, с развитием новых, всё более мощных ускорителей частиц.

В 1955 году на синхротроне Беватрон в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, США, под руководством Эмилио Сегре и Оуэна Чемберлена, был успешно синтезирован и идентифицирован антипротон – античастица протона. Это стало колоссальным достижением, подтверждающим, что антиматерия не ограничивается лёгкими электронами, но распространяется и на более тяжёлые частицы, составляющие ядра атомов. Год спустя, в 1956 году, был обнаружен и антинейтрон. Эти открытия показали, что принцип античастиц является универсальным свойством материи. Учёные продолжали создавать античастицы других типов, изучая их свойства и взаимодействие с обычной материей.

Следующей грандиозной целью стало создание не просто отдельных античастиц, а целых антиатомов. Теоретически, если объединить позитрон и антипротон, можно получить атом антиводорода – простейший антиатом. Эта задача оказалась чрезвычайно сложной из-за необходимости охлаждать античастицы и удерживать их в вакууме, не допуская контакта с обычной материей, что неизбежно привело бы к аннигиляции. Пионерские работы в этом направлении проводились в основном в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). В 1995 году коллаборация PS210 в ЦЕРН впервые объявила о создании нескольких атомов антиводорода. Это был настоящий прорыв! Однако эти атомы существовали лишь микроскопические доли секунды и имели очень высокую энергию.

Для детального изучения антиатомов, в частности для проверки гипотезы о том, что антиматерия и материя должны иметь абсолютно идентичные свойства (симметрия CPТ – заряд, чётность, время), требовались антиатомы с более низкой энергией, которые можно было бы удерживать в ловушках дольше. Эта задача была решена в 2010 году коллаборацией ALPHA (Antihydrogen Laser Physics Apparatus) в ЦЕРН, которой удалось создать и удержать 38 атомов антиводорода на протяжении более 17 минут с помощью магнитной ловушки. Это стало колоссальным достижением, открывшим путь к беспрецедентным по точности измерениям свойств антиводорода, таких как его энергетические уровни и гравитационное взаимодействие. Изучение антиатомов представляет собой невероятный вызов, но оно является критически важным для проверки фундаментальных физических законов и, возможно, для обнаружения новых явлений, которые могут пролить свет на великие загадки Вселенной. Например, до сих пор доподлинно неизвестно, как гравитация действует на антиматерию – притягивает ли она её или отталкивает. Хотя большинство теорий предсказывает притяжение, экспериментальное подтверждение является важнейшей задачей для коллабораций, таких как AEgIS и GBAR в ЦЕРН.

Большой вопрос: что антиматерия расскажет нам о начале всего и будущем?

Сегодня исследования антиматерии вышли далеко за рамки простого подтверждения её существования. Они сосредоточены на поиске ответов на самые фундаментальные вопросы о природе Вселенной. Главный из них, как уже упоминалось, – это проблема асимметрии материи и антиматерии. Согласно современным космологическим моделям, сразу после Большого Взрыва должно было образоваться примерно равное количество частиц и античастиц. Если бы это было так, то по мере остывания и расширения Вселенной вся материя и антиматерия аннигилировали бы, оставив после себя лишь излучение и не оставив никаких условий для формирования звёзд, галактик и жизни. Очевидно, что этого не произошло.

Следовательно, должен был существовать какой-то механизм, который нарушил эту симметрию, приведя к крошечному, но критически важному избытку материи над антиматерией – примерно на одну миллиардную долю. Именно этот крошечный остаток материи и сформировал всё, что мы видим вокруг. Физики активно ищут объяснение этому явлению, известному как бариогенез. Одним из ключевых направлений является изучение нарушения CP-симметрии (зарядовой чётности) в процессах распада элементарных частиц. Это означает, что некоторые физические процессы могут протекать по-разному для частиц и античастиц. Такие нарушения были обнаружены в распадах каонов и B-мезонов. Однако наблюдаемые нарушения CP-симметрии в рамках Стандартной модели физики элементарных частиц недостаточны для объяснения той огромной асимметрии, которую мы видим во Вселенной. Это указывает на то, что существуют процессы, выходящие за рамки Стандартной модели, и антиматерия может быть ключом к их пониманию.

Эксперименты в ЦЕРН, такие как те, что проводятся коллаборациями ALPHA, ATRAP, AEgIS и GBAR, продолжают исследовать антиматерию с беспрецедентной точностью. Учёные стремятся сравнить свойства антиводорода со свойствами обычного водорода, чтобы найти малейшие различия, которые могли бы указать на новую физику. Например, если бы гравитация действовала на антиматерию иначе, чем на материю (гипотеза об антигравитации), это имело бы революционные последствия для нашего понимания Вселенной. Пока все эксперименты показывают, что антиматерия ведёт себя в точности так, как её предсказывает Стандартная модель, но даже самый небольшой намёк на отклонение мог бы перевернуть физику с ног на голову.

Помимо фундаментальных исследований, антиматерия находит и практическое применение, хоть и весьма ограниченное из-за сложности её производства и хранения. Например, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – важный медицинский диагностический метод, использующий позитроны для создания изображений внутренних органов. В далёком будущем, возможно, антиматерия сможет стать источником энергии для космических путешествий, но это пока остаётся в области научной фантастики из-за колоссальных трудностей. Главное же её значение сегодня – это инструмент для расширения нашего понимания самых фундаментальных законов мироздания. Изучая антиматерию, мы не просто ищем «зеркальный» мир; мы пытаемся разгадать самую глубокую тайну нашего собственного существования: почему Вселенная существует, и почему она полна жизни, а не пуста.