В истории человечества существуют моменты, когда одно-единственное открытие способно перевернуть мир с ног на голову, заставив нас совершенно по-новому взглянуть на привычные вещи, которые, казалось бы, мы знали досконально. Одним из таких эпохальных сдвигов, без сомнения, стало рождение клеточной теории. Прежде чем она сформировалась, жизнь представлялась людям как нечто цельное, неразделимое, созданное по неким высшим, непостижимым законам. Мы могли наблюдать за ростом растений, за движением животных, за чудесами человеческого тела, но нам не хватало фундаментального кирпичика для понимания того, как все это устроено на самом базовом уровне. И вот, словно по волшебству, благодаря крошечным стеклышкам и пытливым умам, перед человечеством открылся совершенно новый, невидимый мир – мир клеток.

Представьте себе, насколько революционным это было открытие. Долгое время, на протяжении веков, считалось, что живые организмы состоят из неких «жизненных соков», «эфиров» или однородных «тканей», которые просто образуются из ничего, по принципу некоего спонтанного зарождения или божественного творения без видимой внутренней структуры. Понимание того, что любое живое существо – от крошечной, невидимой глазу бактерии до гигантского синего кита, от нежной травинки, пробивающейся сквозь асфальт, до могучего тысячелетнего дуба – построено из универсальных, повторяющихся строительных блоков, стало подобно открытию атомов в физике или планетарных орбит в астрономии, изменившему наше представление о космосе. Это дало нам не просто новое знание, а совершенно новую рамку для мышления о жизни и ее организации. Клеточная теория предложила единый, универсальный принцип организации всего живого, объясняющий его структуру, функции, развитие и даже причины заболеваний.

До появления клеточной теории, многие биологические процессы оставались загадкой. Почему организмы растут? Как они восстанавливаются после повреждений? Что происходит, когда мы заболеваем? Ответы на эти вопросы были окутаны мистикой или объяснялись весьма расплывчатыми понятиями. Клеточная теория же предоставила четкие, наблюдаемые механизмы. Она показала, что рост – это увеличение числа клеток, восстановление – их деление, а болезни часто начинаются на клеточном уровне, когда клетки перестают правильно функционировать или подвергаются вторжению. Это был триумф научного метода, позволивший нам заглянуть внутрь самих себя и окружающего мира с беспрецедентной детализацией. Она показала, что, несмотря на все видимые различия и невероятное разнообразие форм жизни на Земле, на глубинном, микроскопическом уровне мы все являемся частью единой, удивительно сложной и гармоничной системы, основанной на клетке. Именно с этого момента биология перестала быть лишь описательной наукой, собирающей и классифицируемой виды, и превратилась в мощный, аналитический инструмент для понимания, изучения и даже изменения жизни, открыв двери в целые новые области исследований, таких как молекулярная биология, генетика и биотехнология. Без понимания клетки невозможно было бы совершить дальнейшие прорывы в биологии и медицине, которые мы видим сегодня.

Первые шаги к микромиру: Герои и открытия, заложившие фундамент

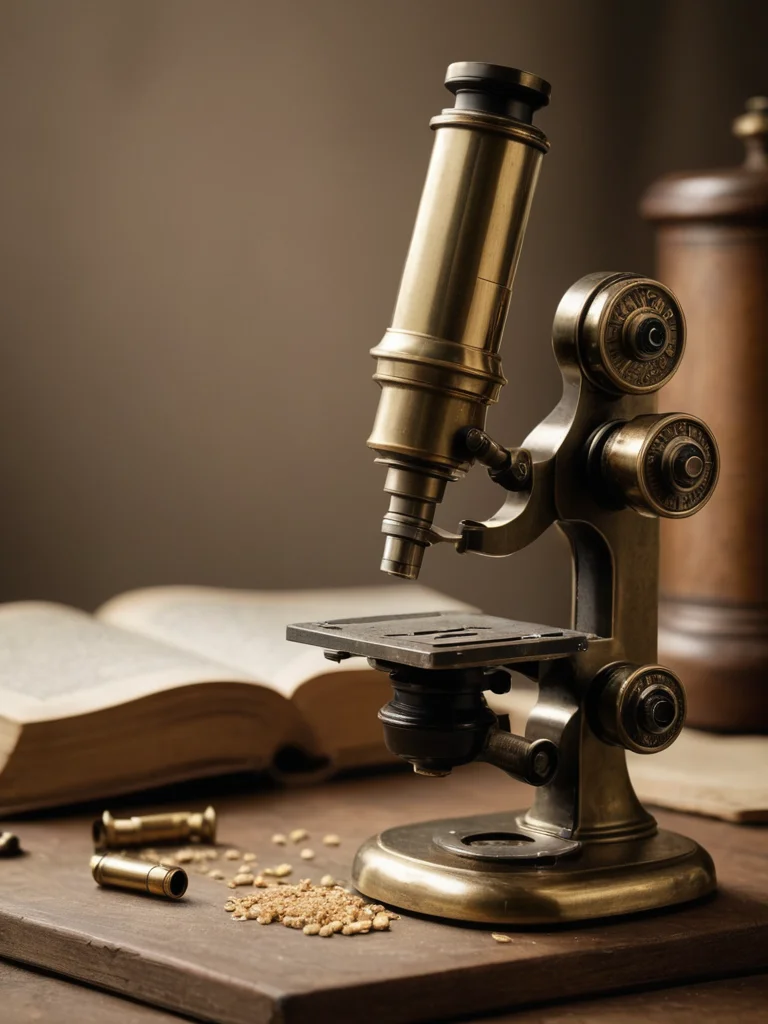

Путь к пониманию клеточной структуры был долгим и тернистым, начавшись задолго до того, как сама теория обрела свои очертания. Он был невозможен без изобретения одного из самых революционных инструментов в истории науки – микроскопа. Именно этот прибор позволил человеческому глазу преодолеть свои естественные ограничения и заглянуть в мир, который ранее был недоступен и даже немыслим.

Одним из первых, кто систематически использовал микроскоп для изучения биологических объектов, был английский ученый Роберт Гук. В 1665 году он опубликовал свой знаменитый труд «Микрография», который стал настоящим бестселлером своего времени. В этой книге Гук описал множество удивительных наблюдений, сделанных им с помощью собственноручно сконструированного сложного микроскопа. Среди его рисунков был и тот, что навсегда вошел в историю науки: тончайшие срезы пробки. Гук заметил, что пробка состоит из множества крошечных, пустых камер, которые напоминали ему пчелиные соты или маленькие монастырские кельи. Именно эти «кельи» он и назвал «cellulae», что в переводе с латыни означает «маленькие комнатки», или, как мы их теперь знаем, клетками. Важно отметить, что Гук наблюдал мертвые клеточные стенки растительных клеток, но его вклад введение самого термина «клетка» и первые подробные зарисовки микроструктур были неоценимы.

Практически в то же самое время, но независимо от Гука, на континенте действовал еще один пионер микроскопии – голландский торговец сукном и самоучка Антони ван Левенгук. В отличие от Гука, который работал с более сложными, но менее мощными микроскопами, Левенгук мастерски изготавливал одиночные линзы невероятной чистоты и кривизны, позволявшие ему достигать увеличения до 200-300 крат. Благодаря своей невероятной любознательности и терпению, Левенгук открыл целый мир живых микроорганизмов. Он первым увидел и описал одноклеточные организмы, которых он называл «анималькулями» (от лат. animalculum – «звереныш»), в дождевой воде, слюне, зубном налете и даже в своем собственном стуле. Он также первым наблюдал бактерии, сперматозоиды, клетки крови (эритроциты) и простейших. Его письма в Лондонское Королевское общество были полны настолько невероятных описаний, что многие ученые поначалу сомневались в их правдивости. Однако последующие проверки подтвердили феноменальные открытия Левенгука.

Несмотря на эти поразительные открытия Гука и Левенгука в XVII веке, потребовалось еще почти два столетия, чтобы их наблюдения были осмыслены и объединены в стройную теорию. Почему так долго? Отчасти проблема заключалась в несовершенстве микроскопов того времени: многие детали были неясны, искажались артефактами. Кроме того, существовала фундаментальная проблема концептуального характера: ученые не были готовы к мысли о том, что невидимые структуры являются фундаментальными единицами жизни. Долгое время клетки считались лишь «пузырьками» или «полостями» внутри некой однородной материи. Не хватало обобщения, которое связало бы все эти отдельные наблюдения в единую картину. Пройдет еще много времени, прежде чем наука осознает, что именно эти крошечные «комнатки» и «звереныши» являются основой всего живого.

Три столпа жизни: Главные постулаты клеточной теории, которые нужно знать

После веков разрозненных наблюдений и предположений, в XIX веке, благодаря накопленным знаниям и усовершенствованию оптических приборов, научное сообщество, наконец, созрело для формулирования единой, всеобъемлющей концепции. Именно тогда, в 1830-х годах, на сцену вышли два немецких ученых, чьи имена навсегда вписаны в историю биологии: ботаник Матиас Шлейден и зоолог Теодор Шванн.

В 1838 году Матиас Шлейден, изучая растительные ткани, пришел к выводу, что все растения состоят из клеток. Он предположил, что каждая клетка функционирует как отдельная единица, но при этом является частью целого организма. Его работа была новаторской для ботаники. Всего год спустя, в 1839 году, Теодор Шванн, основываясь на собственных исследованиях животных тканей и работах Шлейдена, сделал аналогичный вывод относительно животных. Он доказал, что и животные, несмотря на их кажущееся разнообразие и сложность, также состоят из клеток. Шванн опубликовал фундаментальный труд под названием «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений». В нем он сформулировал два ключевых положения, которые легли в основу клеточной теории:

- Все живые организмы состоят из клеток. Это утверждение, кажущееся сегодня абсолютно очевидным, было грандиозным обобщением для своего времени. Оно означало, что нет принципиальной разницы в строительных блоках между деревом, слоном и человеком. Все они — клеточные образования.

- Клетка является основной структурной и функциональной единицей жизни. Это положение подчеркивало не только то, что организмы состоят из клеток, но и то, что именно клетки являются теми минимальными единицами, которые способны выполнять все жизненно важные функции: питаться, расти, дышать, размножаться и реагировать на окружающую среду. Вне клетки жизнь в известном нам виде не существует.

Однако клеточная теория оставалась неполной без ответа на важнейший вопрос: откуда берутся новые клетки? В то время существовала теория спонтанного зарождения, согласно которой живое могло возникать из неживого. И лишь спустя несколько лет, в 1855 году, другой выдающийся немецкий ученый, патологоанатом Рудольф Вирхов, добавил третий, решающий постулат, который навсегда развеял миф о спонтанном зарождении клеток. Вирхов, изучая процессы заболеваний и регенерации тканей, пришел к однозначному выводу: «Omnis cellula e cellula», что в переводе с латыни означает «Всякая клетка из клетки».

- Клетки возникают только из других клеток путем деления. Этот постулат стал краеугольным камнем клеточной теории. Он окончательно опроверг идею о самозарождении клеток из неклеточного вещества и заложил основу для понимания таких процессов, как рост, развитие, размножение и передача наследственности. Каждая новая клетка в нашем теле, каждая клетка в растении, каждая бактерия – все они появились в результате деления предшествующей клетки. Это принцип непрерывности жизни на клеточном уровне.

Эти три постулата — Шлейдена, Шванна и Вирхова — сформировали современную клеточную теорию, которая стала одной из самых фундаментальных и всеобъемлющих концепций в биологии. Она объединила весь живой мир под единым знаменем, показав его общность и взаимосвязь. Благодаря ей, ученые получили мощный аналитический инструмент для изучения жизни, перестав рассматривать организмы как нечто загадочное и неделимое, и начав понимать их как сложнейшие, но логично организованные системы из более простых компонентов. Эта теория открыла путь к пониманию механизмов наследственности, развития, болезней и эволюции, став отправной точкой для всех последующих открытий в биологии и медицине.

Не просто теория: Как клеточная теория изменила медицину, биологию и наше будущее

Клеточная теория не осталась просто красивой гипотезой, объясняющей устройство живого мира. Она стала краеугольным камнем, на котором выросли целые отрасли науки, изменив не только наше понимание жизни, но и повседневную реальность. Ее влияние прослеживается во всех областях – от фундаментальной биологии до практической медицины, от сельского хозяйства до криминалистики.

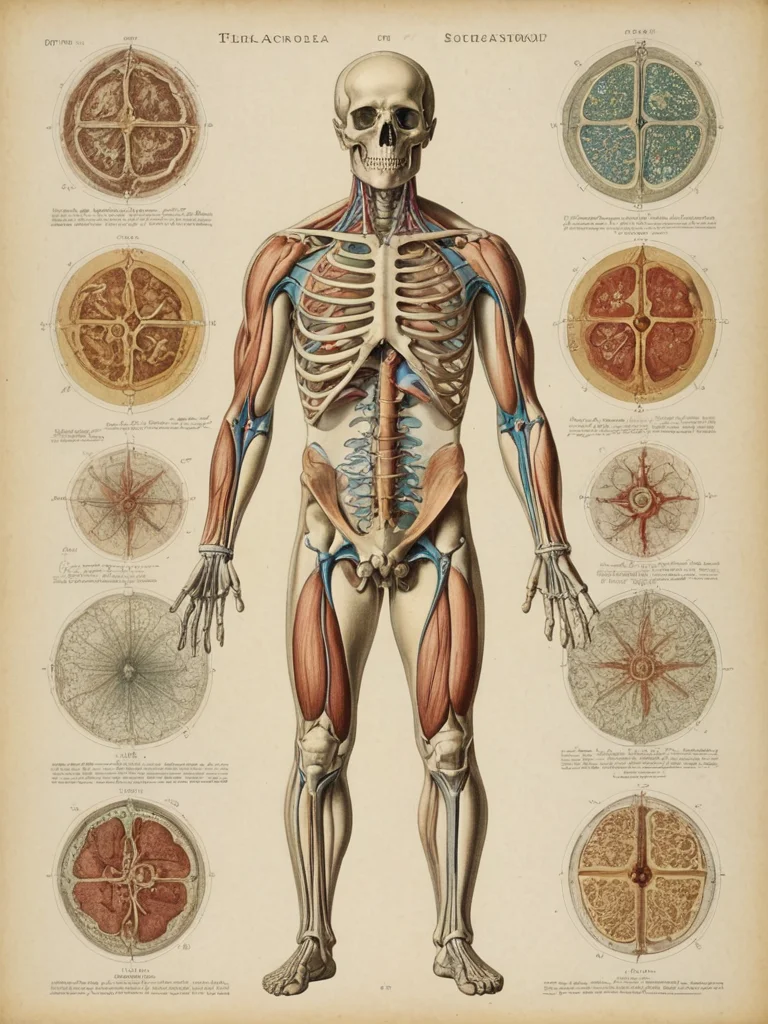

В области биологии клеточная теория стала настоящим компасом. До ее появления биология была преимущественно описательной наукой, занятой классификацией и каталогизацией видов. Но как только ученые осознали, что клетка является универсальной единицей жизни, их фокус сместился. Они начали изучать внутреннее строение клетки (цитологию), функции различных клеточных органелл, процессы деления (митоз и мейоз), механизмы клеточной коммуникации. Это привело к рождению совершенно новых дисциплин, таких как молекулярная биология, которая исследует жизнь на уровне молекул внутри клетки, и генетика, которая изучает наследственность и изменчивость, понимая, что ДНК и РНК находятся именно в клетках и передаются от одной клетки к другой. Эмбриология, изучающая развитие организмов, обрела новое измерение, когда стало ясно, что весь сложный многоклеточный организм развивается из одной-единственной клетки – зиготы – путем многократных делений и дифференцировок. Без клеточной теории невозможно было бы понять, как формируются ткани, органы и целые системы.

Воздействие клеточной теории на медицину оказалось поистине колоссальным и продолжает расти по сей день. Понимание того, что болезни часто начинаются на клеточном уровне, произвело революцию в патологии. Вместо расплывчатых «дисбалансов жидкостей» или «дурных миазмов», врачи начали искать изменения в структуре и функции клеток. Например, рак стал рассматриваться как бесконтрольное деление и распространение аномальных клеток, а инфекционные заболевания – как результат вторжения и размножения патогенных микроорганизмов (тоже клеток, но одноклеточных или вирусов, использующих клеточный аппарат). Это понимание привело к разработке новых методов диагностики и лечения. Биопсия – взятие образца ткани для микроскопического исследования – стала золотым стандартом в онкологии. Антибиотики, вакцины, противораковые препараты – все эти достижения основаны на знании клеточных процессов. Современная клеточная и генная терапия, включая использование стволовых клеток для восстановления поврежденных тканей и органов, а также редактирование геномов для лечения наследственных заболеваний, являются прямым потомком клеточной теории.

Клеточная теория также стала основой для развития биотехнологий и сельского хозяйства. Способность культивировать клетки вне организма (клеточные культуры) открыла огромные возможности для исследования, производства лекарств (например, инсулина, интерферона), вакцин, а также для создания искусственных тканей и органов. В сельском хозяйстве понимание клеточной организации растений и их генетических особенностей позволило вывести новые, более урожайные и устойчивые к болезням сорта культур, а также разработать методы борьбы с вредителями и болезнями на клеточном и молекулярном уровне. Криминалистика также использует принципы клеточной теории, например, при анализе ДНК из мельчайших образцов биологических тканей (кровь, волосы, слюна), которые по сути являются наборами клеток.

Таким образом, клеточная теория – это не просто теоретическое построение из учебников. Это живая, развивающаяся концепция, которая продолжает служить фундаментом для бесчисленных открытий и технологий, меняющих наш мир. От лечения самых тяжелых болезней до создания новых материалов и пищевых продуктов – везде мы видим ее незримое, но всеобъемлющее влияние, подтверждающее ее статус одной из величайших научных идей всех времен.

От атома до организма: Почему клетки – ключ к пониманию всего живого и что ждет нас дальше

Клеточная теория, с ее базовыми постулатами, совершила поистине революцию, показав, что клетка – это не просто кирпичик, а сложнейшая автономная единица, способная к самоподдержанию, росту и размножению. Она служит тем самым фундаментальным мостом между неживой материей (атомами, молекулами) и сложнейшими живыми системами, такими как растения, животные и, конечно же, человек. Понимание того, как миллиарды этих микроскопических миров взаимодействуют, организуются и специализируются, является ключом к раскрытию многих тайн жизни.

Внутри каждой клетки, независимо от ее типа – будь то нейрон, эритроцит или клетка листа растения – происходит невероятно сложная и точно скоординированная работа. Современная клеточная биология, опираясь на фундамент, заложенный Гуком, Левенгуком, Шлейденом, Шванном и Вирховом, ушла далеко вперед. Мы теперь знаем о существовании множества специализированных органелл (ядро, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, рибосомы), каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, подобно цехам на миниатюрной фабрике. Мы понимаем, что жизнь клетки – это непрерывный поток биохимических реакций, управляемых молекулярными машинами из белков и нуклеиновых кислот. ДНК хранит генетическую информацию, РНК ее транслирует, а белки выполняют подавляющее большинство клеточных функций, от построения структур до переноса веществ и передачи сигналов. Эти знания позволили нам не только понять, как функционирует нормальная клетка, но и выявить, что происходит, когда ее сложнейшая система дает сбой, приводя к болезням.

Клетки – это не просто пассивные кирпичики, они обладают удивительной способностью к самоорганизации, специализации и коммуникации. В многоклеточных организмах они объединяются в ткани, ткани – в органы, а органы – в системы, каждая из которых выполняет свою жизненно важную роль, создавая удивительную гармонию и сложность целого организма. Этот процесс дифференциации, когда из одной стволовой клетки возникают сотни разных типов клеток с уникальными функциями, остается одним из самых захватывающих и активно исследуемых направлений в биологии.

Что ждет нас дальше в эре клеточной биологии? Перспективы кажутся безграничными. Мы находимся на пороге понимания процессов старения на клеточном уровне, что может привести к разработке новых методов продления здоровой и активной жизни. Персонализированная медицина, основанная на изучении клеток и генетики конкретного пациента, обещает более эффективное лечение рака, аутоиммунных и наследственных заболеваний. Развитие технологий редактирования генома (например, CRISPR-Cas9) дает невиданные возможности для коррекции генетических дефектов в клетках. Синтетическая биология стремится создавать новые живые системы или перепрограммировать существующие клетки для выполнения специфических задач, например, для производства биотоплива, лекарств или для очистки окружающей среды. Исследования нейронных сетей в мозге, основанные на взаимодействии миллиардов нейронов, ведут к новым прорывам в понимании сознания и интеллекта.

Таким образом, клеточная теория, возникшая из простых наблюдений через микроскоп, выросла в грандиозную концепцию, которая является фундаментом всей современной биологии и медицины. Она показала нам, что жизнь, какой бы сложной она ни казалась на макроуровне, на самом деле построена из универсальных и удивительно сложных микроскопических единиц. И чем глубже мы погружаемся в этот клеточный мир, тем больше открытий и возможностей он нам предоставляет, продолжая удивлять и вдохновлять ученых на новые, еще более смелые исследования, которые формируют наше будущее.