Вселенная полна тайн, но, пожалуй, ни одна из них не завораживает умы ученых и любознательных исследователей так сильно, как черные дыры. Эти космические колоссы, обладающие невероятной гравитацией, способной поглотить даже свет, долгое время оставались лишь гипотетическими объектами, плодом математических уравнений и смелых догадок. Однако сегодня черные дыры — это не просто теоретические конструкты, а полноправные, наблюдаемые явления, изучение которых кардинально меняет наше представление о природе пространства, времени и самой материи.

Загадка вселенной: что такое черная дыра и почему она завораживает ученых?

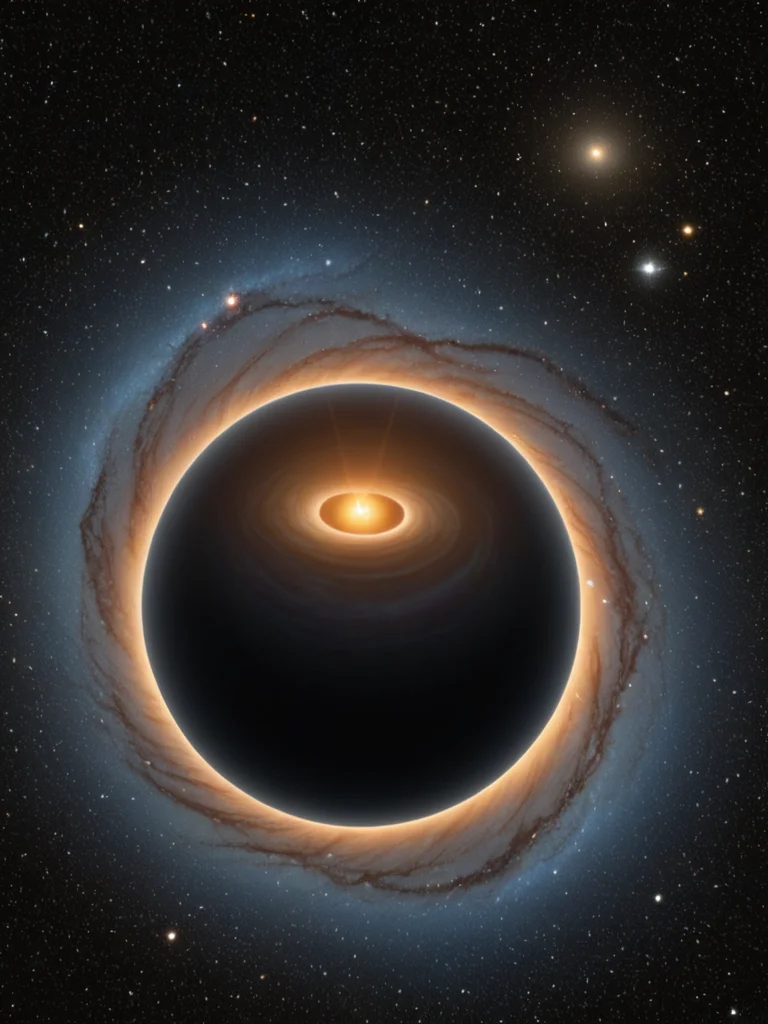

Чтобы понять, почему черные дыры вызывают такой глубокий интерес, необходимо сначала разобраться, что они собой представляют. В своей основе, черная дыра — это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что ничто, даже свет, не может ее покинуть. Этот феномен возникает, когда невероятно большая масса сжимается до чрезвычайно малого объема. Представьте себе, что вы сжимаете целую гору в размер наперстка — вот какая плотность необходима для создания подобного объекта.

Ключевым понятием, связанным с черными дырами, является горизонт событий. Это не физическая поверхность, а скорее граница, или «точка невозврата». Если вы пересекли горизонт событий, обратного пути нет. Все, что попадает за эту черту, обречено двигаться к сингулярности — точке бесконечной плотности в центре черной дыры, где, как считают физики, законы известной нам физики перестают работать. Именно эта экстремальность, это полное искажение пространства-времени вокруг них, делает черные дыры столь уникальными и манящими объектами для изучения.

Ученых завораживает не только их экзотическая природа, но и их потенциальная роль во Вселенной. Считается, что сверхмассивные черные дыры находятся в центре почти каждой крупной галактики, включая наш Млечный Путь. Их влияние на формирование и эволюцию галактик до сих пор является предметом активных исследований. Более того, изучение черных дыр позволяет нам тестировать пределы нашей текущей физической теории — общей теории относительности Эйнштейна — в самых экстремальных условиях, а также искать пути к созданию единой теории квантовой гравитации, которая объединила бы все фундаментальные силы природы.

Представьте себе космическую воронку, которая искривляет ткань пространства и времени вокруг себя настолько сильно, что даже свет, самая быстрая сущность во Вселенной, оказывается в ловушке. Это не выдумка из научно-фантастического фильма, а реальность, подтвержденная многочисленными наблюдениями. Именно это ощущение таинственности и бездонной глубины, сопряженное с фундаментальными вопросами о природе бытия, и вызывает тот неподдельный интерес, который черные дыры пробуждают у человечества.

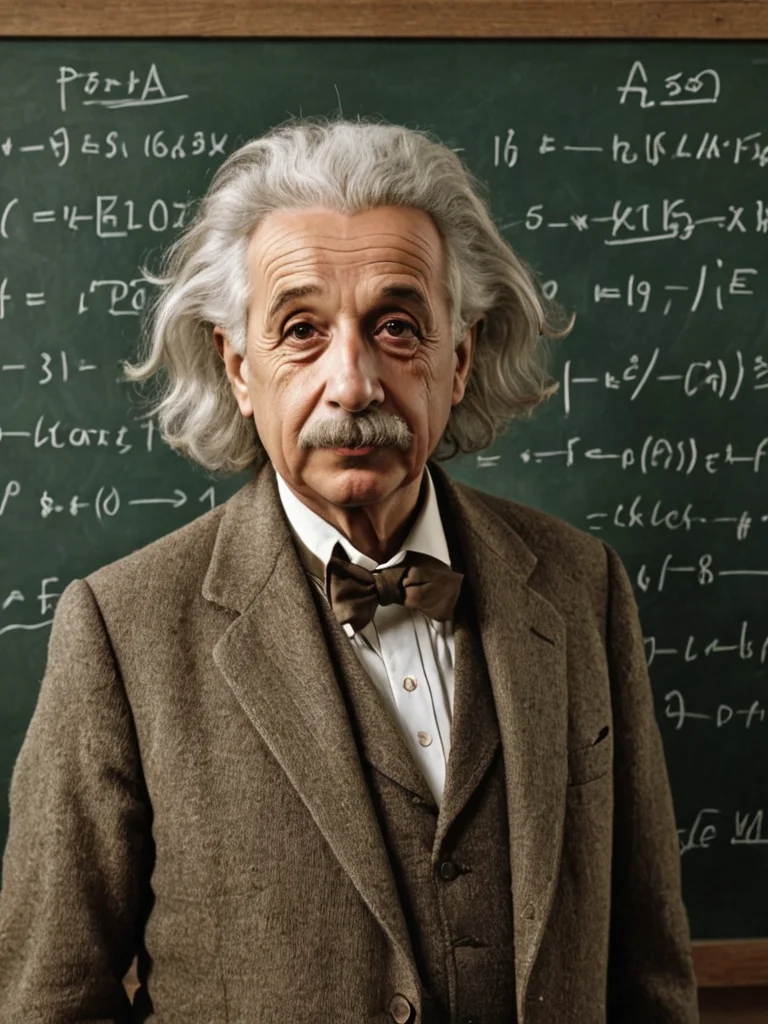

От гениальной догадки до формул эйнштейна: как ученые предсказали существование черных дыр?

Удивительно, но идеи о существовании объектов, подобных черным дырам, возникли задолго до появления современной физики. Еще в конце XVIII века английский геолог и астроном Джон Мичелл (в 1783 году) и французский математик Пьер-Симон Лаплас (в 1796 году) независимо друг от друга высказали гипотезу о существовании «темных звезд». Их рассуждения основывались на классической ньютоновской механике и корпускулярной теории света. Они предполагали, что если звезда будет достаточно массивной и плотной, то ее гравитационное притяжение может быть настолько сильным, что даже свет не сможет преодолеть ее притяжение и покинуть ее поверхность. Такие объекты оставались бы невидимыми, поскольку никакие лучи не могли бы дойти до наблюдателя. Хотя эти идеи были провидческими, они основывались на устаревших представлениях о природе света и гравитации, и поэтому были лишь предтечей истинной теории.

Настоящий прорыв произошел в начале XX века с появлением общей теории относительности Альберта Эйнштейна, опубликованной в 1915 году. Эта теория полностью изменила наше понимание гравитации, представив ее не как силу, а как искривление пространства-времени, вызванное массой и энергией. Эйнштейн показал, что массивные объекты искажают окружающее пространство-время, подобно тому, как тяжелый шар прогибает натянутую ткань. Именно это искривление и заставляет объекты двигаться по «кривым» траекториям, которые мы воспринимаем как гравитационное притяжение.

Всего через несколько месяцев после публикации теории Эйнштейна, немецкий физик Карл Шварцшильд, находясь на фронте Первой мировой войны, смог найти первое точное решение уравнений поля Эйнштейна для сферически симметричной, невращающейся массы. Его решение предсказывало существование радиуса, названного впоследствии радиусом Шварцшильда, при котором гравитационное притяжение становится настолько сильным, что ничто не может вырваться из его объятий. Это был математический эквивалент горизонта событий, хотя сам Шварцшильд не вполне осознавал его физическое значение, видя в нем скорее математическую особенность, нежели реальный объект.

Интересно отметить, что сам Эйнштейн изначально со скепсисом относился к идее существования таких объектов в реальности, считая, что никакие физические процессы не могут привести к образованию столь экстремальных плотностей. Он полагал, что звезды всегда будут стабилизироваться на каком-то конечном радиусе. Однако, как это часто бывает в науке, математика оказалась впереди интуиции, и решение Шварцшильда, изначально рассматривавшееся как абстрактная математическая любопытность, стало краеугольным камнем в будущих исследованиях черных дыр.

От скепсиса к признанию: как черные дыры «проложили» путь в научный мир?

Несмотря на математическую строгость решения Шварцшильда, концепция черных дыр (хотя сам термин еще не существовал) оставалась на периферии научного сообщества в течение многих десятилетий. Основная причина скепсиса заключалась в том, что физики не могли представить себе реальный механизм, который мог бы привести к образованию таких экзотических объектов. Считалось, что при коллапсе звезды внутреннее давление должно было бы уравновесить гравитацию, не допуская схлопывания до бесконечно малого размера.

Однако в 1930-х годах ситуация начала меняться благодаря работам выдающихся физиков. В 1931 году индийский астрофизик Субраманьян Чандрасекар показал, что белые карлики — остатки звезд, подобные нашему Солнцу, — не могут быть бесконечно массивными. Существует предел массы (ныне известный как предел Чандрасекара), выше которого электронное вырожденное давление не может противостоять гравитации, и звезда должна коллапсировать дальше. Спустя несколько лет, в 1939 году, американский физик Роберт Оппенгеймер и его студенты, в частности Хартланд Снайдер, развили эту идею, показав, что если звезда, масса которой превышает предел Чандрасекара, исчерпает свое ядерное топливо, она неизбежно коллапсирует под действием собственной гравитации, и никакой известный механизм не сможет остановить это схлопывание до тех пор, пока не образуется область, из которой даже свет не сможет вырваться. Это было первое физически убедительное описание того, что мы теперь называем черной дырой, основанное на реальных астрофизических процессах.

Тем не менее, даже после этих работ концепция оставалась несколько туманной. Термин «черная дыра» был придуман лишь в 1967 году американским физиком Джоном Уилером, который искал более запоминающееся и образное название для этих таинственных объектов. До этого использовались такие неуклюжие выражения, как «коллапсировавшие гравитационно полностью сжатые объекты» или «замерзшие звезды».

В 1960-х годах произошло еще несколько значительных прорывов, которые окончательно закрепили черные дыры в статусе серьезных научных объектов. Дэвид Финкельштейн в 1958 году дал более точное описание горизонта событий как односторонней мембраны. А благодаря работам Роджера Пенроуза и Стивена Хокинга, которые применили мощные математические методы к общей теории относительности, были доказаны так называемые теоремы о сингулярности. Эти теоремы показали, что при вполне общих условиях, если гравитационное сжатие достигает определенного порога, образование сингулярности (и, следовательно, черной дыры) неизбежно. Эти работы убедили научное сообщество в том, что черные дыры — это не просто математические курьезы, а неизбежный исход гравитационного коллапса достаточно массивных звезд.

Важную роль сыграла и теорема «без волос», также связанная с Джоном Уилером. Она гласит, что черная дыра, образовавшаяся в результате гравитационного коллапса, может быть полностью охарактеризована лишь тремя параметрами: массой, электрическим зарядом и угловым моментом (вращением). Это означало, что несмотря на всю сложность звезды, из которой она образовалась, черная дыра «теряет» всю свою «информацию» (кроме этих трех параметров) за горизонтом событий, оставаясь удивительно простым объектом. Эти теоретические достижения заложили прочную основу для последующих наблюдательных поисков, превратив черные дыры из гипотетических объектов в неотъемлемую часть современной астрофизики.

Первые «снимки» и волны пространства: как человечество научилось «видеть» невидимое?

После десятилетий теоретических изысканий, перед учеными встал следующий, казалось бы, неразрешимый вопрос: как наблюдать нечто, что по определению не излучает света? Ответ крылся в поиске косвенных доказательств, следов, которые черные дыры оставляют в окружающем пространстве. И эти следы оказались весьма красноречивыми.

Первым серьезным кандидатом на звание черной дыры стал объект Лебедь X-1 (Cygnus X-1), обнаруженный в 1960-х годах. Это была мощная рентгеновская вспышка, источник которой находился в двойной системе. Астрономы наблюдали, как обычная, видимая звезда-сверхгигант обращалась вокруг невидимого, но очень массивного компаньона. Расчеты показали, что масса этого невидимого объекта значительно превышала максимально возможную массу нейтронной звезды — следующего по плотности этапа звездной эволюции. Если это не нейтронная звезда, то что же это? Вывод был очевиден: это должна быть черная дыра. Рентгеновское излучение при этом возникало не от самой черной дыры, а от газа, который она активно затягивала со своей звезды-компаньона. Этот газ, падая в гравитационную ловушку, образовывал аккреционный диск, разогревался до миллионов градусов и испускал мощные рентгеновские лучи перед тем, как окончательно исчезнуть за горизонтом событий. Открытие Лебедя X-1 в начале 1970-х годов стало первым убедительным наблюдательным доказательством существования черных дыр.

Следующим шагом стало обнаружение сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Наблюдения за движением звезд и газа вблизи галактических ядер показали, что эти объекты вращаются вокруг невидимых, но чрезвычайно массивных центров. Ярчайшим примером является наша собственная галактика Млечный Путь. Звезды в самом центре Млечного Пути, в области, известной как Стрелец A* (Sagittarius A*), движутся по очень быстрым и тесным орбитам вокруг чего-то невидимого, масса которого эквивалентна примерно четырем миллионам солнечных масс. Такой объект мог быть только сверхмассивной черной дырой, которая действует как гравитационный центр для всей галактики. Изучение этих движений стало ключевым для подтверждения существования этих гигантов.

Однако самым впечатляющим прорывом в прямом «видении» черных дыр стало открытие гравитационных волн. Предсказанные Эйнштейном почти столетие назад, эти «рябь» пространства-времени, распространяющиеся со скоростью света, возникают при самых мощных космических катаклизмах, таких как слияние черных дыр. В 2015 году обсерватория LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) впервые напрямую зафиксировала гравитационные волны, пришедшие от слияния двух черных дыр. Это событие, получившее название GW150914, стало не только прямым доказательством существования гравитационных волн, но и первым прямым свидетельством существования двойных систем черных дыр и их слияния. Это открыло совершенно новую эру в астрономии — гравитационно-волновую астрономию, позволяющую «слушать» Вселенную, а не только «видеть» ее.

Кульминацией усилий по «визуализации» черных дыр стал проект Event Horizon Telescope (EHT). В апреле 2019 года международная коллаборация EHT представила первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре галактики Мессье 87 (M87*). Это изображение, созданное путем объединения данных с восьми радиотелескопов по всему миру, работающих как один огромный виртуальный телескоп размером с Землю, показало яркое кольцо света вокруг темной центральной области — той самой тени, которую черная дыра отбрасывает на аккреционный диск из раскаленного газа, окружающий горизонт событий. Хотя это не «фотография» самой черной дыры, которая по своей природе невидима, это изображение стало прямым визуальным подтверждением предсказаний общей теории относительности о существовании горизонта событий и уникальной «тени», которую он отбрасывает. Это был грандиозный триумф человеческого разума и технологий.

Черные дыры сегодня: что еще мы хотим узнать и зачем?

Эпоха прямого наблюдения черных дыр открыла беспрецедентные возможности для изучения этих экзотических объектов. Сегодня ученые продолжают активные исследования, стремясь разгадать оставшиеся загадки и использовать черные дыры как уникальные «лаборатории» для проверки фундаментальных законов физики.

Одним из ключевых направлений является дальнейшее изучение аккреционных дисков и джетов. Как газ и пыль, падая в черную дыру, образуют яркие диски, и как некоторые черные дыры выбрасывают мощные струи частиц (джеты) на огромные расстояния со скоростью, близкой к скорости света? Понимание этих процессов имеет решающее значение для объяснения феномена квазаров — чрезвычайно ярких объектов в ранней Вселенной, питающихся сверхмассивными черными дырами и играющих, возможно, ключевую роль в эволюции галактик.

Гравитационно-волновая астрономия, рожденная открытием LIGO/Virgo, находится на переднем крае исследований. С помощью этой новой «сенсорной системы» мы можем не только обнаруживать слияния черных дыр звездной массы, но и искать доказательства существования черных дыр промежуточной массы, которые до сих пор остаются неуловимыми. Слияния черных дыр дают бесценную информацию об их массах, вращении и даже о поведении пространства-времени в условиях экстремальной гравитации. Будущие обсерватории, такие как LISA (Laser Interferometer Space Antenna), смогут обнаруживать гравитационные волны от слияний сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, раскрывая тайны космических столкновений и слияний целых галактик.

Также активно исследуется информационный парадокс черных дыр и концепция излучения Хокинга. Стивен Хокинг предположил, что черные дыры не являются абсолютно черными, а медленно излучают частицы из-за квантовых эффектов у горизонта событий. Это излучение приводит к тому, что черные дыры испаряются и в конечном итоге исчезают. Однако это создает парадокс: что происходит с информацией, которая попадает в черную дыру и, казалось бы, исчезает навсегда? Этот вопрос затрагивает самые глубокие основы квантовой механики и общей теории относительности, и его разрешение может привести к созданию теории квантовой гравитации — «священного Грааля» современной физики.

Кроме того, ученые ищут свидетельства существования первичных черных дыр, которые могли образоваться в первые мгновения после Большого взрыва. Их обнаружение могло бы дать уникальную информацию о ранней Вселенной и, возможно, даже объяснить природу темной материи. Исследования также направлены на проверку общей теории относительности в самых экстремальных условиях вблизи черных дыр, где ее предсказания наиболее сильно расходятся с ньютоновской гравитацией, а также на поиск отклонений, которые могли бы указать на новую физику за пределами наших текущих моделей.

Изучение черных дыр — это не просто стремление к познанию ради познания. Это путь к пониманию фундаментальных законов, управляющих нашей Вселенной, от мельчайших частиц до крупнейших космических структур. Каждое новое открытие в этой области не только раскрывает новые тайны, но и вдохновляет на новые вопросы, приближая человечество к более полному и удивительному пониманию нашего места в безграничном космосе.