На рубеже XIX и XX веков классическая физика, казалось, достигла своего апогея. Уравнения Максвелла описывали электромагнетизм с поразительной точностью, ньютоновская механика господствовала в мире движения, а термодинамика объясняла законы энергии. Многие учёные того времени полагали, что все фундаментальные законы природы уже открыты, и остались лишь «незначительные тучки» на ясном горизонте познания, как выразился знаменитый физик лорд Кельвин.

Однако эти «тучки» оказались предвестниками настоящего шторма, который навсегда изменил представления человечества о материи, энергии и самой природе реальности. Квантовая теория возникла не из пустоты, а из острой необходимости объяснить ряд экспериментальных наблюдений, которые упорно отказывались подчиняться классическим законам. Историки науки часто сравнивают этот период с началом интеллектуального землетрясения, последствия которого мы ощущаем до сих пор.

Одной из таких «тучек» была проблема излучения абсолютно чёрного тела – идеализированного объекта, который поглощает всё падающее на него излучение и сам излучает свет в зависимости от своей температуры. Классическая физика предсказывала, что такой объект должен излучать бесконечное количество энергии в ультрафиолетовом диапазоне, что получило название «ультрафиолетовой катастрофы». Это было явное противоречие с реальностью: комнатные предметы не светились ярко-синим или фиолетовым светом, а просто нагревались и излучали в инфракрасном диапазоне. Другими словами, классические формулы не могли объяснить, почему горячие объекты излучают определённые цвета света при определённых температурах, а не все сразу с бесконечной энергией.

Ещё одной головоломкой был фотоэлектрический эффект – явление, при котором свет, падающий на металлическую поверхность, выбивает из неё электроны. Классическая волновая теория света не могла объяснить, почему энергия выбиваемых электронов зависела не от интенсивности света, а от его частоты (цвета). Почему красный свет, сколь бы ярким он ни был, не мог выбить электроны, тогда как тусклый синий свет делал это с лёгкостью? Это было словно попытка выбить мяч из ворот, используя не силу удара, а цвет бутс футболиста – совершенно контринтуитивно для того времени.

Наконец, существовала загадка стабильности атомов и их спектральных линий. Согласно модели Резерфорда, электроны вращаются вокруг ядра, подобно планетам вокруг Солнца. Но электродинамика предсказывала, что движущиеся по орбите электроны должны непрерывно излучать энергию, быстро терять её и, в конце концов, упасть на ядро. Атомы не могли бы существовать! Кроме того, атомы излучали и поглощали свет только на очень специфических, дискретных частотах, создавая уникальные «отпечатки пальцев» в виде спектральных линий. Классическая физика не могла объяснить, почему водород излучал только определённые красные, синие и фиолетовые линии, а не сплошной спектр.

Эти и другие проблемы стали той неразрешимой головоломкой, которая заставила учёных искать принципиально новые подходы. Квантовая теория, зародившаяся в недрах этих кризисов, не просто дополнила классическую физику, а предложила фундаментально иное видение мира на микроскопическом уровне. Она показала, что энергия, материя и свет ведут себя не так, как мы привыкли думать в макромире, а подчиняются странным и непривычным законам дискретности, вероятности и неопределённости. Это был не просто следующий шаг в развитии науки, а настоящий разрыв, который проложил дорогу в совершенно новую эру понимания Вселенной.

Великое начало: Как Макс Планк случайно изобрел квант и изменил физику навсегда

История квантовой революции начинается с имени немецкого физика Макса Планка. Парадоксально, но сам Планк был убеждённым сторонником классической физики и весьма неохотно принял идею, которая принесла ему Нобелевскую премию и стала краеугольным камнем новой эры. Его путь к кванту был скорее путём отчаяния и вынужденного компромисса, чем преднамеренным поиском революционных идей.

В конце XIX века Планк занимался исследованием проблемы излучения абсолютно чёрного тела, о которой мы говорили ранее. Это была не просто академическая задача; её решение имело огромное практическое значение для развития осветительной техники и промышленных печей. Существовало две основные классические теории, описывающие это излучение: закон Рэлея-Джинса, который хорошо работал на низких частотах, но предсказывал «ультрафиолетовую катастрофу» на высоких (бесконечное излучение), и закон Вина, который описывал высокочастотную часть спектра, но давал неверные результаты для низких частот. Ни одна из них не могла объяснить весь спектр целиком.

Планк, будучи выдающимся математиком и физиком-теоретиком, поставил перед собой задачу вывести единую формулу, которая бы согласовывалась с экспериментальными данными во всём диапазоне частот. Он проводил долгие часы в попытках найти универсальное описание, используя все известные инструменты классической термодинамики и электродинамики. Однако все его усилия натыкались на непреодолимые противоречия. Он описывал этот период как «акт отчаяния», когда ему пришлось пожертвовать «наиболее фундаментальными представлениями физики».

В октябре 1900 года Планк сделал радикальное, почти мистическое предположение. Он предположил, что энергия излучается и поглощается не непрерывно, как поток воды, а дискретными порциями, или «квантами». Величина каждой такой порции энергии (E) оказалась прямо пропорциональна частоте (ν) излучения: E = hν. Здесь ‘h’ – это новая фундаментальная константа, которая позднее получила название постоянной Планка. Представьте, что вы не можете купить сахар непрерывной массой, а только пакетами определённого размера. Так же и энергия – она «порционная».

Эта гипотеза позволила Планку вывести формулу, которая идеально совпадала с экспериментальными данными для излучения чёрного тела во всём диапазоне частот. С математической точки зрения, задача была решена. Однако физический смысл этого предположения был настолько революционным, что сам Планк поначалу с трудом верил в его реальность. Он рассматривал кванты как чисто математический «трюк», своего рода костыль, который позволил ему получить правильный ответ, но не отражал истинного положения дел. Он надеялся, что со временем удастся найти более «классическое» объяснение этому феномену.

Тем не менее, семя было посеяно. Несмотря на скептицизм самого Планка, его работа стала отправной точкой для развития квантовой теории. В 1905 году Альберт Эйнштейн, основываясь на идее Планка о квантах энергии, объяснил фотоэлектрический эффект, показав, что свет состоит из отдельных частиц – «квантов света», или фотонов. Это стало убедительным доказательством того, что квантование энергии – не просто математическая уловка, а фундаментальное свойство природы. Открытие Планка, хоть и сделанное им «случайно» в попытке решить конкретную проблему, изменило парадигму физики навсегда, открыв дверь в загадочный и удивительный мир микроскопических явлений.

Атомная загадка решена: Модель Нильса Бора и первые шаги к пониманию микромира

Идея Планка о квантах энергии, хоть и была прорывом, не сразу получила широкое признание. Однако она стала ключом для решения следующей великой загадки физики – строения атома. В начале XX века Эрнест Резерфорд предложил планетарную модель атома, согласно которой электроны вращаются вокруг крошечного, плотного ядра, подобно планетам вокруг звезды. Эта модель объясняла результаты экспериментов по рассеянию альфа-частиц, но, как мы уже упоминали, столкнулась с двумя серьёзными противоречиями с классической физикой: нестабильностью атома и невозможностью объяснить дискретные спектры излучения.

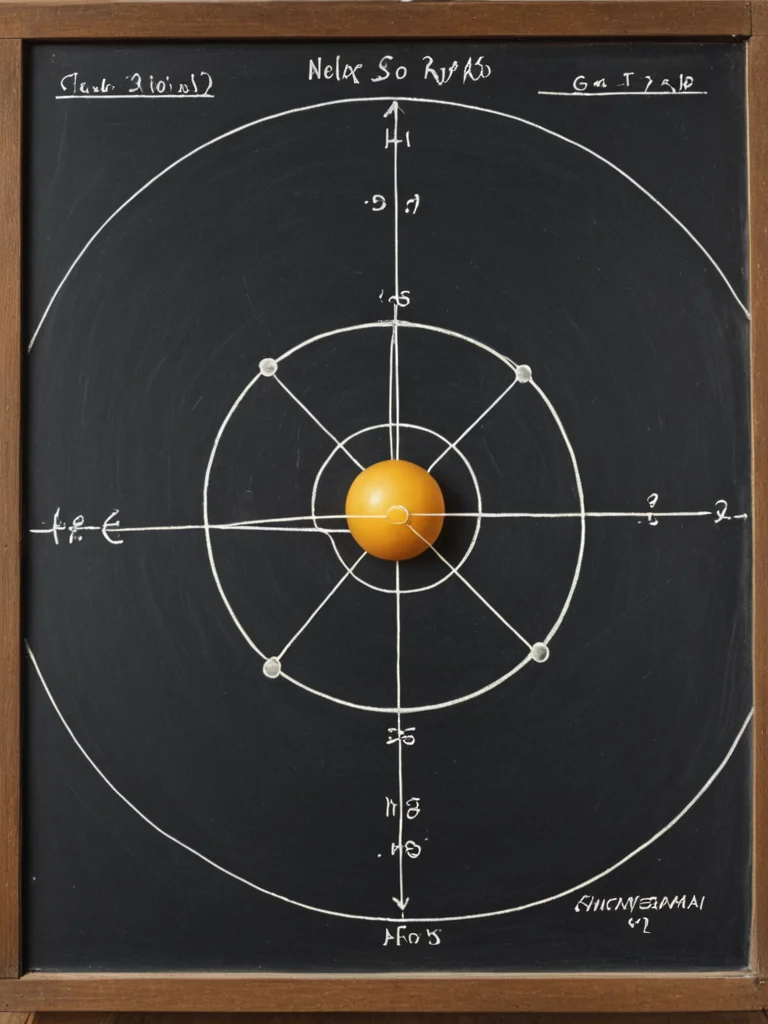

Спасителем атомной теории выступил молодой датский физик Нильс Бор, который в 1913 году предложил свою модель атома водорода, смело применив квантовые идеи Планка к микромиру. Бор был гениальным мыслителем, который не побоялся идти наперекор устоявшимся представлениям, если это требовалось для объяснения наблюдаемых явлений. Его подход был революционным, поскольку он сознательно отступил от некоторых принципов классической электродинамики, чтобы согласовать теорию с экспериментом.

Модель Бора основывалась на нескольких постулатах, которые по тем временам казались весьма дерзкими:

- Электроны в атоме могут находиться только на определённых, дискретных орбитах (или энергетических уровнях), не излучая при этом энергию. Эти орбиты являются «стационарными состояниями». Это был прямой отказ от классической электродинамики, которая требовала излучения энергии при любом ускоренном движении заряда.

- Переход электрона с одной стационарной орбиты на другую происходит скачком, мгновенно. При таком переходе атом либо поглощает, либо излучает квант энергии (фотон), частота которого строго соответствует разности энергий между начальной и конечной орбитами (E2 — E1 = hν). Это было прямое применение идеи Планка.

- Для определённых орбит угловой момент электрона также квантуется, принимая только дискретные значения, кратные постоянной Планка. Это условие позволило Бору математически вывести радиусы разрешённых орбит и соответствующие им энергетические уровни.

Применив эти постулаты к атому водорода, Бор смог с удивительной точностью вычислить частоты всех наблюдаемых спектральных линий водорода. Это был триумф! Формула Бора идеально описывала знаменитые серии Бальмера, Лаймана и Пашена, которые годами оставались загадкой для физиков. Модель объяснила, почему атомы излучают свет только определённых цветов: каждый цвет соответствовал энергии фотона, испущенного при переходе электрона между конкретными энергетическими уровнями.

Модель Бора была невероятно успешной для атома водорода и водородоподобных ионов (например, ионов гелия). Она не только объяснила стабильность атомов, но и дала первое количественное описание атомных спектров. Это была настоящая веха, которая продемонстрировала мощь квантовых идей и указала путь к дальнейшему развитию. Впервые удалось заглянуть внутрь атома и понять, что его внутренний мир подчиняется совершенно иным законам, чем мир макроскопических объектов.

Однако модель Бора не была совершенной. Она не могла объяснить спектры более сложных атомов с несколькими электронами, не предсказывала интенсивность спектральных линий, не учитывала тонкую структуру спектров (расщепление линий в магнитном поле – эффект Зеемана). Более того, её постулаты были, по сути, ad hoc гипотезами, введёнными для согласования теории с экспериментом, без глубокого фундаментального обоснования. Тем не менее, она послужила мостом между классической и новой, полноценной квантовой механикой. Модель Бора показала, что мир на атомном уровне дискретен, а не непрерывен, и что привычные нам интуитивные представления о движении не применимы в микромире. Это был смелый и решительный шаг в сторону понимания квантовой реальности.

Мир вероятностей: Принцип неопределенности Гейзенберга и рождение квантовой механики

Модель атома Бора была блестящим, но всё же полуклассическим шагом. Она использовала идеи квантования, но по-прежнему опиралась на концепцию определённых орбит электронов. Стало ясно, что для полного понимания микромира необходима более глубокая, последовательная теория, полностью свободная от классических ограничений. Эта задача выпала на долю нового поколения физиков, среди которых центральное место занял молодой немецкий учёный Вернер Гейзенберг.

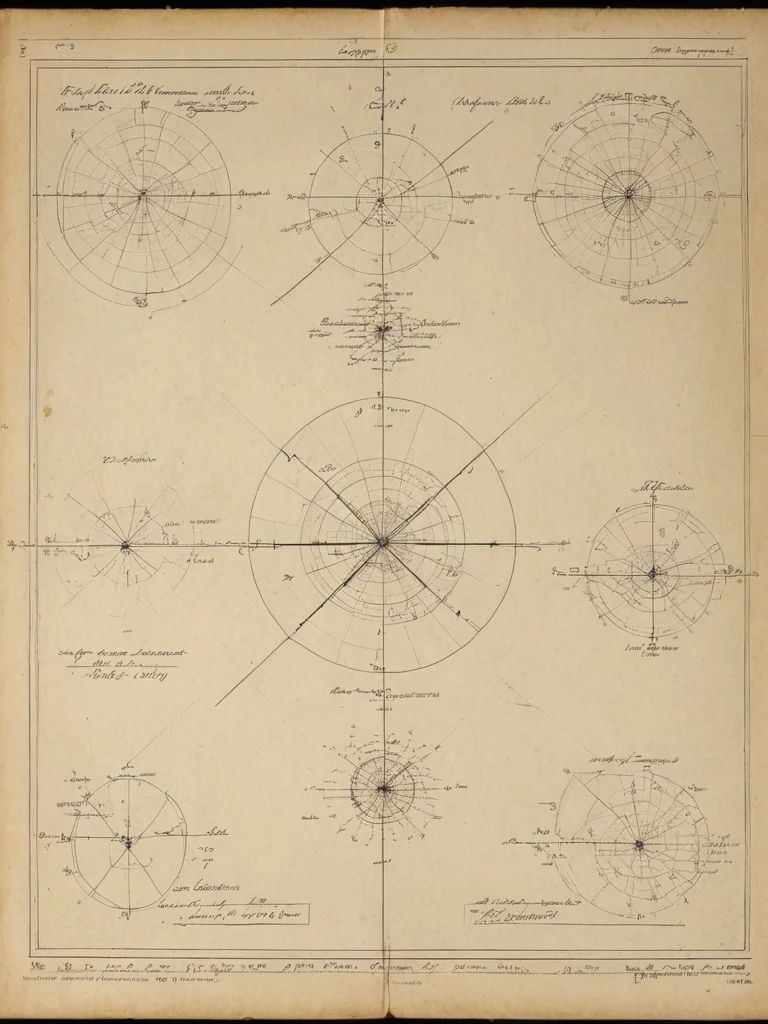

В 1925 году Гейзенберг разработал новый математический формализм, который он назвал матричной механикой. В отличие от модели Бора, где ещё присутствовали «орбиты» и «траектории» электронов, матричная механика Гейзенберга полностью отказалась от этих понятий. Вместо этого она сосредоточилась только на наблюдаемых величинах: частотах и интенсивностях света, излучаемого атомами. Он понял, что бессмысленно говорить о точной траектории электрона внутри атома, если мы не можем её измерить. Вместо этого он использовал математические объекты – матрицы – для описания переходов между энергетическими состояниями.

Это было радикальное изменение перспективы. Классическая физика всегда исходила из того, что можно точно определить положение и импульс частицы в любой момент времени. Зная эти данные, можно было предсказать её будущее движение с абсолютной точностью. Однако квантовый мир, как показал Гейзенберг, работает иначе. И результатом этого глубокого осмысления стала одна из самых знаменитых и контринтуитивных концепций в физике – принцип неопределённости, сформулированный им в 1927 году.

Принцип неопределённости Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно с абсолютной точностью определить пары сопряжённых величин, таких как положение и импульс частицы, или энергия и время. Чем точнее вы измеряете положение частицы, тем менее точно вы можете знать её импульс, и наоборот. Это не просто ограничение наших измерительных приборов; это фундаментальное свойство самой природы на квантовом уровне. Представьте, что вы пытаетесь определить точное местоположение движущегося мяча, но каждый раз, когда вы пытаетесь это сделать, сам процесс измерения (например, освещение мяча) меняет его скорость непредсказуемым образом. В квантовом мире это не аналогия, а реальность.

Принцип неопределённости имел глубочайшие философские последствия, подорвав детерминистическую картину мира, господствовавшую со времён Ньютона. Если мы не можем точно знать начальные условия системы, то мы не можем и точно предсказать её будущее. Квантовая механика стала наукой о вероятностях. Мы можем лишь вычислить вероятность того, что электрон будет найден в определённой области пространства, или вероятность того, что он перейдёт в то или иное энергетическое состояние. Это привело к знаменитой фразе Альберта Эйнштейна: «Бог не играет в кости», на которую Нильс Бор, один из авторов Копенгагенской интерпретации квантовой механики (к которой принадлежал и Гейзенберг), отвечал: «Эйнштейн, перестаньте указывать Богу, что ему делать!»

Почти одновременно с матричной механикой Гейзенберга, австрийский физик Эрвин Шрёдингер разработал альтернативный, но математически эквивалентный подход – волновую механику, основанную на своём знаменитом уравнении, описывающем эволюцию волновой функции. Волновая функция (обозначаемая греческой буквой пси, Ψ) содержит всю информацию о квантовой системе, но её смысл является вероятностным: квадрат её модуля (|Ψ|²) определяет плотность вероятности обнаружения частицы в той или иной точке пространства.

Слияние матричной и волновой механики привело к рождению современной квантовой механики – самой точной и успешной физической теории в истории. Она описывает поведение частиц на микроуровне с невероятной точностью и предсказывает явления, которые невозможно было бы объяснить классически. Принцип неопределённости Гейзенберга стал одним из её столпов, показывая, что реальность на её фундаментальном уровне не является гладкой и полностью предсказуемой, а скорее «зернистой», дискретной и пронизанной элементами случайности. Это было не просто новое уравнение, а совершенно новый способ мышления о Вселенной.

Не только наука: Как идеи Планка, Бора и Гейзенберга формируют наш современный мир

Завершив наш экскурс в историю квантовой революции, инициированной Планком, Бором и Гейзенбергом, важно понять, что их открытия не остались лишь абстрактными теоретическими конструкциями, интересными узкому кругу учёных. Напротив, идеи, которые когда-то казались безумными и противоречащими здравому смыслу, стали фундаментом для создания технологий, которые глубочайшим образом изменили и продолжают изменять наш современный мир. Без квантовой механики невозможно представить многие аспекты нашей повседневной жизни.

Прежде всего, электроника, лежащая в основе всей современной информационной революции, базируется на квантовых принципах. Понимание того, как электроны ведут себя в полупроводниках, стало возможным только благодаря квантовой механике. Это привело к изобретению транзисторов – крошечных переключателей, которые являются «мозгом» каждого компьютера, смартфона, планшета и любого другого электронного устройства. От телевизоров и микроволновок до сложнейших суперкомпьютеров – все они работают благодаря квантовым эффектам. Принцип энергетических зон, разработанный в квантовой физике, объясняет проводимость материалов и делает возможным создание диодов, чипов памяти и процессоров.

Другим ярким примером является лазер (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Идея стимулированного излучения, при котором атом, уже находящийся в возбуждённом состоянии, испускает фотон под воздействием другого фотона, полностью основана на квантовой теории Бора о дискретных энергетических уровнях и переходах между ними. Сегодня лазеры используются повсеместно: в CD/DVD/Blu-ray проигрывателях, оптических волокнах для высокоскоростного интернета, лазерных принтерах, медицинских операциях (от коррекции зрения до хирургии), в промышленности для резки и сварки металлов, а также в фундаментальных научных исследованиях.

Квантовые принципы лежат в основе медицинской диагностики. Например, магнитно-резонансная томография (МРТ) использует явление ядерного магнитного резонанса, которое является чисто квантовым эффектом, чтобы создавать подробные изображения внутренних органов человека без использования ионизирующего излучения. Аналогично, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) основана на аннигиляции позитронов – античастиц электронов, что также является квантовым явлением.

Даже ядерная энергетика и атомное оружие, как бы противоречиво это ни звучало, являются прямым следствием понимания квантовых сил, связывающих частицы внутри атомного ядра, и возможности управлять ядерными реакциями. Знаменитая формула Эйнштейна E=mc², хотя и не является чисто квантовой, тесно связана с возможностью превращения массы в энергию, что становится актуальным на атомном уровне.

Наконец, квантовая механика является основой для стремительно развивающихся областей, таких как квантовые компьютеры и квантовая криптография. Использование таких квантовых феноменов, как суперпозиция (способность частицы находиться в нескольких состояниях одновременно) и запутанность (связь между частицами, независимо от расстояния между ними), обещает вычислительные мощности, недостижимые для классических компьютеров, и абсолютно защищённые каналы связи. Хотя эти технологии ещё находятся на ранних стадиях развития, их потенциал огромен и может изменить будущее человечества.

Помимо сугубо практического применения, квантовая теория оказала огромное влияние на наше мировоззрение. Она заставила нас пересмотреть базовые понятия причинности, реальности и даже свободы воли. Философы и мыслители до сих пор осмысливают её глубокие последствия. От принципа неопределённости Гейзенберга, который показывает фундаментальную ограниченность наших знаний, до идеи волновой функции, которая «коллапсирует» при измерении, – квантовая механика бросает вызов нашей интуиции и приглашает нас в мир, где вещи могут быть одновременно здесь и там, частицами и волнами, а будущее не предопределено.

В заключение, можно сказать, что Макс Планк, Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, каждый своим уникальным вкладом, не просто разработали новую физическую теорию. Они открыли для человечества совершенно новый уровень реальности – микромир, который оказался удивительно не похож на привычный нам макромир. Их идеи, начавшиеся как смелые гипотезы для объяснения непонятных явлений, стали краеугольным камнем современной технологии и нашего понимания Вселенной. История квантовой революции – это история о том, как смелость мысли и готовность отказаться от устоявшихся догм приводят к самым глубоким и преобразующим открытиям в истории науки.