Добро пожаловать в мир, где невидимые строки кода строят мосты, управляют машинами и хранят наши самые сокровенные данные. Вы, вероятно, ежедневно пользуетесь десятками, если не сотнями, программ, даже не задумываясь о том, как они работают. Ваш смартфон, умный дом, навигатор в автомобиле, онлайн-магазины, медицинское оборудование — всё это стало возможным благодаря языкам программирования. Они — тот самый невидимый двигатель, который приводит в движение современную цивилизацию, позволяя машинам понимать наши команды и выполнять невероятно сложные задачи с поразительной скоростью и точностью. Это не просто наборы символов; это логика, архитектура и, по сути, язык, на котором человек общается с машиной, превращая абстрактные идеи в ощутимую реальность.

Если представить нашу цифровую вселенную как грандиозный оркестр, то языки программирования выступают в роли нотных станов, а программы — как симфонии, написанные для этого оркестра. Каждая нота, каждая пауза имеет своё значение, и малейшая ошибка может превратить гармонию в диссонанс. Историки технологий сходятся во мнении, что эволюция этих языков — это не просто технический прогресс, а важнейшая глава в истории человеческого разума, его стремления к автоматизации, оптимизации и созданию новых миров. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по времени, чтобы проследить, как от первых, почти мистических заклинаний для громоздких вычислительных машин, мы пришли к элегантным и мощным инструментам, способным решать задачи любой сложности. Мы увидим, как необходимость в скорости и эффективности породила Фортран, как потребность в универсальности привела к созданию C, и как жажда простоты и доступности вознесла на вершину Python. Это история не только об алгоритмах и синтаксисе, но и о людях, их идеях, вызовах и стремлении изменить мир.

Эра первопроходцев: От двоичного кода до «языка ученых» Фортрана (1950-1970-е)

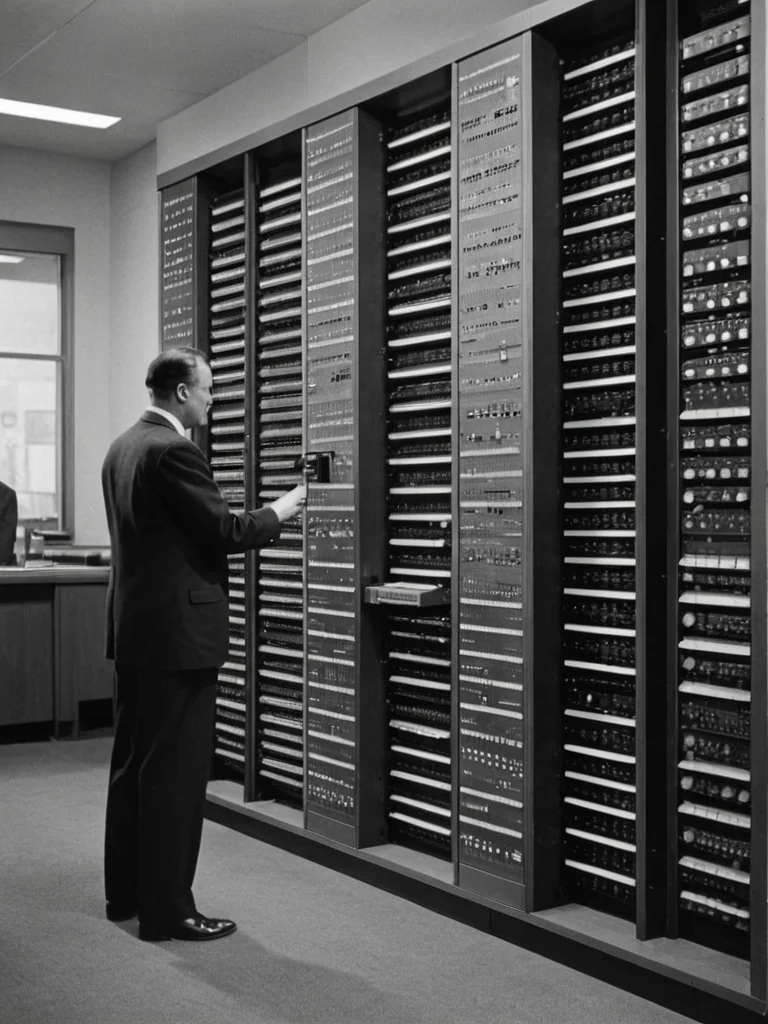

В середине XX века, когда первые электронные вычислительные машины, такие как ENIAC или UNIVAC, занимали целые комнаты и поглощали киловатты энергии, программирование было уделом избранных. Представьте себе: для того чтобы машина выполнила простейшую операцию, инженерам приходилось буквально переключать тысячи тумблеров или соединять провода, создавая физические электрические цепи. Это был низкоуровневый, невероятно трудоемкий и крайне подверженный ошибкам процесс, который требовал глубокого понимания внутренней архитектуры конкретной машины. Каждая программа была уникальным произведением искусства, написанным на «родном языке» компьютера — двоичном коде, состоящем из бесконечных последовательностей нулей и единиц.

Чуть позже появились языки ассемблера. Это был первый шаг к абстракции, когда вместо последовательностей битов стали использоваться мнемонические коды — короткие, легко запоминающиеся команды, вроде «ADD» (сложить) или «MOV» (переместить). Однако и ассемблер оставался крайне низкоуровневым: каждая команда ассемблера соответствовала одной или нескольким инструкциям процессора. Программист все еще должен был думать как машина, оперируя регистрами, ячейками памяти и адресами. Программы были длинными, сложными для чтения и написания, а самое главное — абсолютно непереносимыми. Код, написанный для одной модели компьютера, совершенно не работал на другой.

Именно в таких условиях, в начале 1950-х годов, возникла острая потребность в создании языков, которые были бы ближе к человеческому языку, к математическим формулам и логике, а не к двоичным импульсам машины. Основной движущей силой стала научная и инженерная среда, где требовалось проводить сложнейшие вычисления. Ручное программирование для таких задач было просто немыслимо.

В 1954 году команда под руководством Джона Бэкуса в корпорации IBM приступила к разработке революционного языка, который должен был позволить инженерам и ученым писать программы на более высоком уровне, используя привычные им математические обозначения. Результатом стал Фортран (FORTRAN – FORmula TRANslation), выпущенный в 1957 году. Это был первый по-настоящему высокоуровневый язык программирования, который навсегда изменил правила игры. Фортран позволял записывать сложные математические выражения почти так же, как они выглядят в учебниках по алгебре, например, Y = (A + B) / (C * D). Компилятор, специальная программа, автоматически переводил эти удобочитаемые команды в машинный код.

Влияние Фортрана на мир науки и инженерии было колоссальным. Он стал lingua franca для математиков, физиков, химиков и инженеров. Благодаря Фортрану, ученые могли сосредоточиться на сути своих задач, на алгоритмах и моделях, а не на кропотливом управлении памятью и регистрами. Это привело к значительному ускорению исследований, разработке сложных симуляций и аналитических программ, которые до этого были либо невозможны, либо требовали десятилетий ручного труда. Фортран активно использовался в космических программах, в проектировании атомных реакторов, в метеорологии и во многих других областях, где требовались интенсивные числовые вычисления. Он доказал, что машина может быть понята человеком через более естественный язык, открыв путь для создания всех последующих высокоуровневых языков программирования. Несмотря на свою давнюю историю, Фортран, особенно его современные версии, до сих пор находит применение в высокопроизводительных вычислениях и научных исследованиях, что является свидетельством его феноменальной надежности и эффективности.

Параллельно с Фортраном, в этот же период появились и другие новаторские языки, каждый из которых стремился решить свои специфические задачи. Например, LISP (LISt Processing), созданный в 1958 году Джоном Маккарти, стал пионером в области искусственного интеллекта и символьных вычислений, предлагая совершенно иной подход к обработке информации через списковую структуру. А в 1959 году был разработан COBOL (COmmon Business-Oriented Language), который, как следует из названия, был ориентирован на задачи бизнеса и обработки данных, став на десятилетия стандартом для корпоративных систем. Эти языки, хоть и различались по своему назначению, заложили фундамент для понимания того, что для разных типов задач могут потребоваться разные подходы к программированию, и что абстракция от железа — это ключ к прогрессу.

Революция C и универсальность: Когда код стал доступным и мощным (1970-1990-е)

К 1970-м годам мир компьютеров значительно расширился. Появились первые мини-компьютеры, затем и персональные ЭВМ, что потребовало создания более гибких, эффективных и переносимых языков программирования. Фортран был великолепен для научных расчетов, COBOL — для бизнеса, но не существовало универсального инструмента, который позволял бы писать системное программное обеспечение — операционные системы, компиляторы, утилиты, драйверы устройств — и при этом оставался бы достаточно высокоуровневым для удобства разработки и достаточно низкоуровневым для контроля над аппаратным обеспечением.

Именно в этот период, в недрах Bell Labs, произошла революция. В начале 1970-х годов Деннис Ритчи, развивая идеи языка B (который, в свою очередь, был упрощенной версией BCPL), создал язык C. Изначально C предназначался для разработки операционной системы UNIX, которая требовала быть эффективной и переносимой между различными архитектурами компьютеров. В то время большинство операционных систем писались на ассемблере, что делало их крайне сложными в портировании и модернизации. Идея заключалась в том, чтобы создать язык, который был бы достаточно «близок к железу», чтобы эффективно управлять ресурсами, но при этом обладал бы выразительностью и абстракцией высокоуровневого языка.

Язык C стал воплощением этой идеи. Он предлагал беспрецедентный баланс между мощностью и гибкостью, позволяя программисту напрямую работать с памятью через указатели, но при этом используя привычные конструкции управления потоком, такие как циклы и условные операторы. Его синтаксис был компактным и элегантным, а главное — C был спроектирован с учетом переносимости. Программа, написанная на C, могла быть скомпилирована и запущена практически на любой аппаратной платформе, для которой существовал компилятор C. Это было огромным шагом вперед, поскольку позволило разработчикам создавать программное обеспечение, не привязанное к конкретному типу компьютера.

Влияние C было монументальным. Благодаря ему, операционная система UNIX, а затем и многие другие, такие как GNU/Linux, Windows (ядро) и macOS (ядро), смогли распространиться по всему миру, став основой для бесчисленных программных продуктов. C стал стандартом де-факто для системного программирования. Он лег в основу многих компиляторов, интерпретаторов и баз данных. Его популярность была обусловлена не только эффективностью и переносимостью, но и способностью давать программисту полный контроль над системными ресурсами, что было критически важно для создания производительного ПО.

К концу 1970-х и в 1980-х годах, с ростом сложности программных проектов, возникла новая потребность: необходимость в более структурированных подходах к разработке больших систем. Именно тогда на сцену вышел C++, созданный Бьёрном Страуструпом, также работавшим в Bell Labs. Страуструп задался целью добавить в C возможности объектно-ориентированного программирования (ООП), при этом сохраняя его эффективность и совместимость с уже написанным кодом на C. C++ объединил мощь C с новыми парадигмами, такими как классы, объекты, наследование и полиморфизм, которые позволяли создавать более модульные, повторно используемые и легко поддерживаемые программные системы.

C++ быстро стал предпочтительным выбором для разработки крупных и сложных приложений, включая операционные системы (например, часть Windows), графические интерфейсы пользователя, базы данных, высокопроизводительные игры и мощные прикладные программы. Возможность инкапсулировать данные и поведение в объекты значительно упростила управление сложностью кода. Эта парадигма оказалась настолько успешной, что повлияла на дизайн большинства современных языков программирования. C и C++ вместе сформировали основу для многих технологий, которыми мы пользуемся ежедневно, от встроенных систем в автомобилях до высокоскоростных торговых платформ на Уолл-стрит. Их наследие — это десятилетия надежного и производительного кода, который продолжает служить фундаментом для инноваций.

Эпоха интернета и простоты: От Java до триумфа Python (1990-е — наши дни)

На рубеже тысячелетий мир изменился кардинально. Распространение персональных компьютеров и взрывной рост Интернета выдвинули новые требования к языкам программирования. Теперь нужны были не только мощные и эффективные инструменты, но и те, что могли бы работать на любой платформе, быть безопасными для использования в Сети и, что особенно важно, быть относительно простыми в освоении для быстрого развертывания веб-приложений и динамического контента.

Первым значимым ответом на этот вызов стал язык Java, разработанный Джеймсом Гослингом и его командой в Sun Microsystems в начале 1990-х годов. Первоначально Java задумывалась как язык для интерактивного телевидения, но ее ключевая особенность — «Write Once, Run Anywhere» (напиши один раз, запускай где угодно) — оказалась идеально подходящей для Интернета. Программы на Java компилировались в байт-код, который затем мог выполняться на любой платформе, имеющей Java Virtual Machine (JVM). Это обеспечило беспрецедентную кроссплатформенность, что было критически важно для веб-приложений, доступных пользователям с самыми разнообразными операционными системами и устройствами. Java быстро стала основой для корпоративных приложений, серверной разработки и, позднее, для создания приложений под мобильную платформу Android. Ее строгая типизация, объектно-ориентированная природа и встроенные механизмы безопасности сделали ее надежным выбором для крупных и критически важных систем.

Практически одновременно с Java, для нужд зарождающегося веба, был создан JavaScript Бренданом Эйхом в Netscape Communications в 1995 году. Изначально это был простой скриптовый язык для добавления интерактивности на веб-страницы. Он позволял реагировать на действия пользователя, анимировать элементы и выполнять простые расчеты прямо в браузере, без необходимости обращения к серверу. Со временем JavaScript эволюционировал из простого «языка для браузеров» в мощный универсальный инструмент. С появлением Node.js в 2009 году, JavaScript получил возможность работать на серверной стороне, что привело к созданию концепции «фуллстек-разработчика» и использованию одного языка для всей архитектуры веб-приложения. Сегодня JavaScript, в сочетании с такими фреймворками, как React, Angular и Vue.js, является неотъемлемой частью фронтенд-разработки и активно используется в бэкенде, десктопных и мобильных приложениях.

Однако настоящим триумфом последних десятилетий, особенно в свете бурного развития науки о данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, стал Python. Созданный Гвидо ван Россумом в конце 1980-х годов, Python изначально задумывался как язык с высокой читабельностью, простой грамматикой и возможностью быстро писать скрипты. Его философия «батарейки включены» (batteries included) означала, что стандартная библиотека Python содержала огромное количество готовых модулей для решения самых разнообразных задач, от работы с сетью до обработки текста.

Python выделяется своей интуитивностью и выразительностью. Отступы вместо фигурных скобок, простой и понятный синтаксис делают его идеальным для начинающих программистов. Но простота не означает ограниченность. За десятилетия вокруг Python сформировалась огромная экосистема библиотек и фреймворков, таких как NumPy, Pandas для анализа данных, Scikit-learn для машинного обучения, TensorFlow и PyTorch для глубокого обучения, Django и Flask для веб-разработки. Эта универсальность и огромное сообщество разработчиков позволили Python стать ведущим языком в таких областях, как:

- Искусственный интеллект и машинное обучение: Python доминирует благодаря обилию специализированных библиотек и простоте прототипирования.

- Наука о данных: Идеален для анализа, визуализации и обработки больших объемов данных.

- Веб-разработка: Используется для создания мощных и масштабируемых веб-приложений.

- Автоматизация и скриптинг: Быстрое написание скриптов для рутинных задач.

- DevOps: Широко применяется для автоматизации инфраструктуры и развертывания.

Таким образом, Python, начав как язык для личных проектов, благодаря своей гибкости, огромной библиотеке и сообществу, совершил невероятный путь к вершинам популярности, став одним из самых востребованных языков в мире. Он символизирует новую эпоху программирования, где скорость разработки, читабельность кода и доступность для широкого круга специалистов становятся столь же важными, как и чистая производительность.

Конечно, помимо Java, JavaScript и Python, в последние годы появилось множество других мощных и специализированных языков, каждый из которых занимает свою нишу. Например, Go (созданный Google) для высокопроизводительных сетевых сервисов и параллельных вычислений; Rust для системного программирования, где критически важна безопасность памяти без сборщика мусора; Swift (от Apple) для разработки приложений под iOS и macOS; и многие другие. Каждый из этих языков является ответом на конкретные вызовы современного мира, продолжая увлекательную историю эволюции способов, которыми мы говорим с машинами.

Наследие кода: Почему история языков программирования — это история человеческого прогресса

Мы прошли долгий путь от переключения тумблеров на гигантских ЭВМ до написания элегантных строк кода, которые управляют сложнейшими системами нашей современности. История языков программирования — это не просто хроника технических изобретений; это глубокое отражение человеческого стремления к эффективности, абстракции и расширению своих возможностей. Каждая новая эра в развитии языков программирования была ответом на назревшие потребности и вызовы времени, открывая новые горизонты для человечества.

Начиная с Фортрана, который освободил ученых от рутины низкоуровневого кодирования, и COBOL, стандартизировавшего бизнес-процессы, мы увидели, как первые высокоуровневые языки сделали компьютеры доступными для более широкого круга специалистов. Это был первый шаг к демократизации вычислительной мощи.

Затем пришел C, который стал фундаментом для целых операционных систем и позволил создавать мощное, переносимое системное программное обеспечение. Его наследник, C++, привнес концепции объектно-ориентированного программирования, сделав возможным создание невероятно сложных, но при этом управляемых и масштабируемых приложений, от видеоигр до финансовых систем. Эти языки заложили основы для эры персональных компьютеров, предоставив разработчикам невиданный контроль над ресурсами машин.

С появлением Интернета, Java предложила миру идею «напиши один раз, запускай где угодно», что стало ключевым для кроссплатформенных веб-приложений и позднее — для мобильных экосистем. JavaScript, изначально скромный скриптовый язык для браузеров, вырос в универсальный инструмент, который сегодня управляет как клиентской, так и серверной частью многих веб-сервисов, делая веб интерактивным и динамичным.

И, наконец, Python, с его акцентом на простоту, читабельность и многофункциональность, стал движущей силой революций в области данных, искусственного интеллекта и автоматизации. Он показал, что программирование может быть не только мощным, но и доступным, открывая двери в мир технологий для миллионов новых специалистов и ученых.

Что общего у всех этих, казалось бы, разных историй? Это постоянное движение к большей абстракции — от понимания каждого бита до работы с высокоуровневыми концепциями. Это стремление к повышению производительности труда программиста, позволяя им писать более сложные программы за меньшее время. Это поиск большей переносимости, чтобы код мог работать в разнообразных условиях. И это непрекращающееся желание сделать код более читабельным и поддерживаемым, что критически важно для командной работы и долгосрочных проектов.

Языки программирования — это не просто технические артефакты; это культурные инструменты, которые формируют наш мир. Они позволяют нам не только автоматизировать рутинные задачи, но и исследовать неизведанные территории в науке, создавать новые формы искусства и общения, а также решать глобальные проблемы, от моделирования климата до разработки новых лекарств. Каждая строка кода, написанная на этих языках, является частью грандиозного диалога между человеком и машиной, диалога, который продолжает развиваться и вдохновлять на новые открытия. Их история — это история того, как человек, вооруженный логикой и воображением, постепенно переводит свои мысли в команды, доступные для исполнения машиной, и тем самым преобразует окружающую реальность, шаг за шагом двигая человеческий прогресс вперед.