В нашей жизни есть множество ситуаций, когда обычное зрение подводит. Густой туман, непроглядная ночь, плотная завеса дождя или снега – все это превращает привычный мир в непроходимую стену. Представьте себе мореплавателя, потерявшего берег в штормовом тумане, или пилота, которому нужно посадить самолет в условиях нулевой видимости. Для человечества потребность «видеть» сквозь эти преграды всегда была жизненно важна. Это история о том, как, опираясь на фундаментальные законы физики и проявляя невероятную изобретательность, люди научились обходить ограничения собственного зрения, создав технологию, которая буквально позволила нам «видеть» невидимое. Радар – это не просто прибор, это свидетельство человеческого стремления к познанию и безопасности, история преодоления природных барьеров.

Зачем человечеству «видеть» сквозь темноту и туман: история потребности

Потребность в ориентации и обнаружении объектов в условиях плохой видимости зародилась вместе с первыми шагами человека. Еще древние мореплаватели полагались на интуицию, опыт и примитивные инструменты, чтобы не сбиться с пути в тумане или ночью. Колокола на маяках, гудки кораблей, сирены – все это были ранние попытки использовать звук для предупреждения об опасности и обозначения своего местоположения, когда визуальный контакт невозможен. Представьте себе такую картину: парусник, медленно движущийся сквозь плотный туман. Капитан стоит на мостике, напряженно вслушиваясь в каждый шорох, ожидая услышать звук колокола другого судна или берегового маяка. Одно неверное движение, один пропущенный звук – и катастрофа неминуема. Эта зависимость от слуха и интуиции на протяжении веков становилась причиной многих кораблекрушений, потери грузов и жизней.

В военном деле эта потребность была еще более острой. Военные стратегии всегда предполагали знание расположения противника, скрытого условиями местности или темнотой. Разведчики, авангардные отряды, наблюдатели – все они были глазами армии. Но что делать, если враг не виден? Как обнаружить подводную лодку, скрывающуюся под водой, или вражеские самолеты, летящие в ночном небе? Историки отмечают, что на протяжении веков отсутствовали эффективные способы обнаружения противника в условиях, когда обычная разведка была невозможна. Попытки использовать прожекторы и прослушивающие устройства имели ограниченный успех, но не могли кардинально изменить ситуацию. Это подталкивало к поиску новых, более совершенных методов.

Первые шаги: как звук и свет помогали ориентироваться в непогоду

Человечество, будучи наблюдательным существом, замечало, как окружающий мир реагирует на различные воздействия. Одним из первых направлений в развитии технологий, направленных на преодоление плохой видимости, стало использование звука. Еще в XIX веке ученые начали экспериментировать с эхолокацией. Принцип прост: звук, встречая препятствие, отражается от него. Измеряя время, за которое эхо возвращается, можно определить расстояние до объекта. Это явление, известное как эхо, наблюдали еще древние люди, но научное применение началось гораздо позже.

Яркий пример – применение звуковых сигналов на флоте. Суда, движущиеся в тумане, выпускали гудки. Чем ниже частота звука, тем дальше он распространяется и тем меньше рассеивается. Это помогало судам избегать столкновений. Во время Первой мировой войны потребность в обнаружении подводных лодок стала особенно актуальной. Были предприняты попытки использовать гидрофоны – подводные микрофоны, способные улавливать звуки, издаваемые двигателями кораблей. Это позволяло засекать вражеские подводные лодки, даже если они находились под водой и были невидимы для глаза. Однако точность определения расстояния и направления оставалась низкой.

Параллельно развивались и технологии, основанные на использовании света. Прожекторы большой мощности использовались для освещения неба, пытаясь обнаружить вражеские самолеты ночью. Однако это имело и обратную сторону: самолеты, освещенные прожекторами, становились легкой мишенью, но и сами прожекторы демаскировали позиции обороняющихся. Кроме того, плотный туман или облачность делали использование прожекторов малоэффективным – свет просто рассеивался, не достигая цели. История науки знает немало примеров, когда открытия делались на стыке различных областей. И именно здесь, на пересечении акустики и электромагнетизма, начали зарождаться идеи, которые приведут к настоящей революции.

Революция в «зрении»: открытие принципа эхолокации и радиоволн

Настоящий прорыв произошел на рубеже XIX и XX веков, когда ученые начали глубже изучать природу электромагнитных волн. Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Генрих Герц – эти и многие другие исследователи заложили теоретические основы, без которых невозможно было бы появление радара. Генрих Герц экспериментально доказал существование электромагнитных волн, испускаемых и принимаемых специальными антеннами. Он продемонстрировал, что эти волны, подобно свету, могут отражаться от предметов, преломляться и проходить через различные среды.

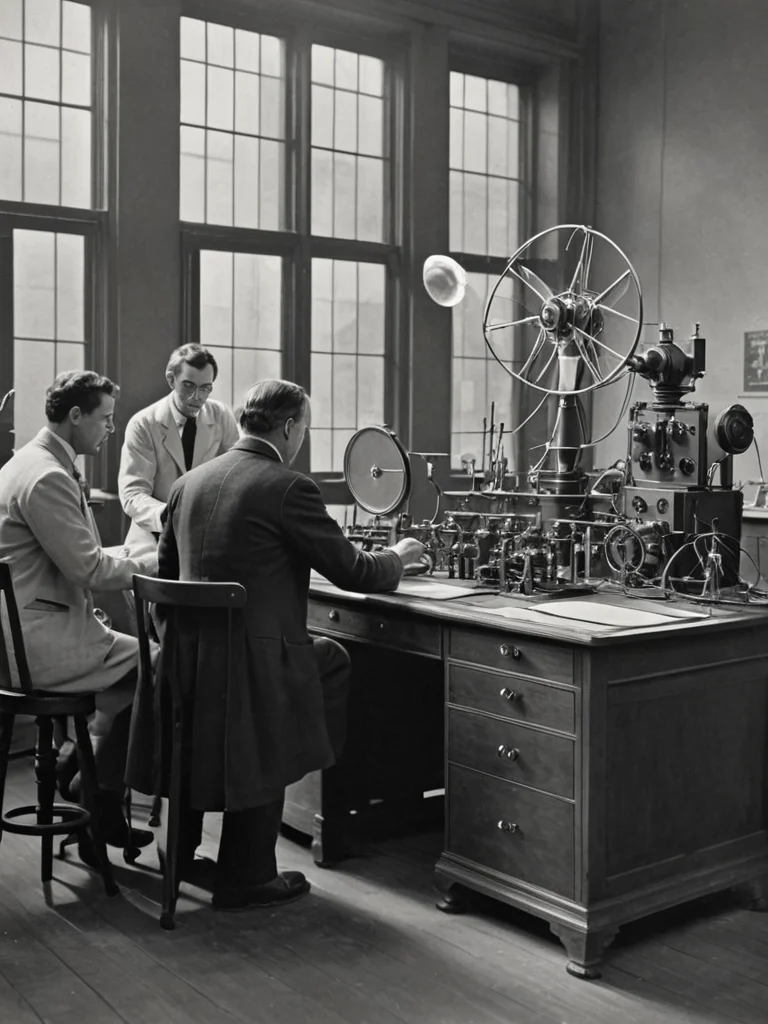

Идея использовать электромагнитные волны для обнаружения объектов пришла независимо к нескольким ученым. Один из первых, кто выдвинул такую концепцию, был американский физик Роберт Уотсон-Уотт. В 1935 году он опубликовал работу, в которой предложил использовать радиоволны для обнаружения самолетов. Суть идеи заключалась в следующем: излучать мощный радиосигнал в направлении предполагаемого объекта, а затем улавливать отраженное от него эхо. Время, прошедшее с момента излучения до момента приема эха, позволяло определить расстояние до объекта, а направление, в котором находилась антенна, – его местоположение. Это стало основой для создания радиолокации.

Параллельно схожие исследования велись и в других странах. Во Франции Эдуард Брюне предложил использовать радиоволны для обнаружения кораблей, а в Германии Ганс Йессенич работал над подобной системой. Однако именно британские ученые под руководством Уотсона-Уотта смогли создать работающий прототип и начать серийное производство. Вскоре после этого, в 1936 году, была развернута первая линия обороны из радиолокационных станций вдоль побережья Великобритании. Эти ранние радары, получившие название Chain Home, сыграли ключевую роль во время Битвы за Британию в 1940 году, позволив британским ВВС своевременно обнаруживать приближающиеся немецкие бомбардировщики, даже когда небо было затянуто облаками или окутано ночной тьмой.

От военных секретов к гражданским технологиям: как радар изменил мир

Радар, родившийся из насущной потребности войны, быстро доказал свою универсальность и значимость для мирной жизни. Во время Второй мировой войны радиолокационные системы были засекречены и использовались исключительно в военных целях: для обнаружения вражеских самолетов, кораблей и подводных лодок, для наведения артиллерии и ракет. Разработка более совершенных радаров, способных работать на различных частотах и с большей точностью, стала одним из приоритетов для всех воюющих сторон.

После окончания войны многие технологии, разработанные для военных нужд, были адаптированы для гражданского применения. Авиация стала одной из первых областей, где радар произвел настоящую революцию. Аэропорты начали оснащаться посадочными радарами, которые помогали пилотам ориентироваться в сложных погодных условиях и безопасно садиться. Метеорологические радары позволили точнее прогнозировать погоду, отслеживая облака, осадки и перемещение атмосферных фронтов. Сегодня мы не можем представить себе современную авиацию без радаров, обеспечивающих навигацию, управление воздушным движением и безопасность полетов. Пилоты, совершая посадку в густом тумане, полагаются на показания радаров, которые буквально «рисуют» им картину взлетно-посадочной полосы и окружающего пространства.

Судоходство также преобразилось благодаря радарам. Морские радары позволяют судам определять свое положение, обнаруживать другие суда, айсберги и препятствия на пути, даже в условиях полной темноты или тумана. Это значительно снизило количество морских катастроф. Сельское хозяйство использует радары для мониторинга состояния посевов и прогнозирования урожая. Поисково-спасательные службы применяют радары для поиска людей и объектов в труднодоступных местах. Появились даже радары, способные «видеть» сквозь стены, что находит применение в строительстве и криминалистике. Таким образом, технология, изначально разработанная для уничтожения, стала инструментом, спасающим жизни и повышающим эффективность в самых разных сферах человеческой деятельности.

Будущее радаров: новые горизонты «всевидящего ока»

Развитие радаров не останавливается. Современные исследования направлены на повышение точности, разрешение и снижение помех. Ученые работают над созданием радаров, способных различать мельчайшие детали объектов, идентифицировать их тип и даже распознавать объекты, находящиеся в движении. Это открывает новые возможности для автономного вождения автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и робототехники.

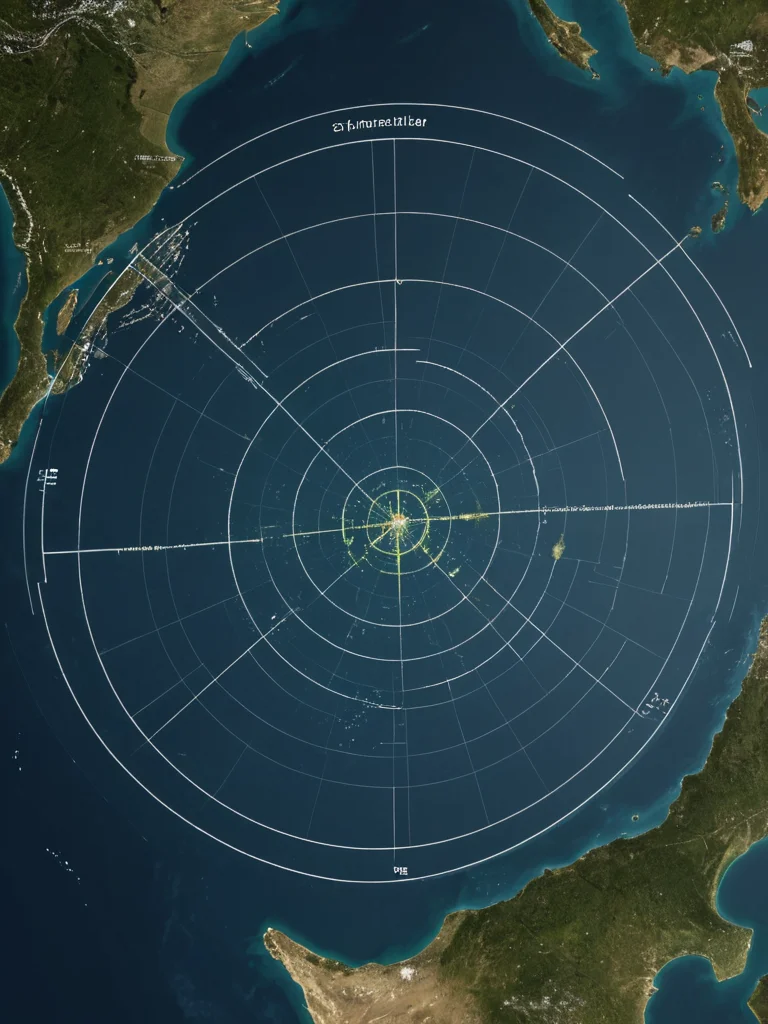

Особое внимание уделяется так называемым радарам с синтезированной апертурой (SAR – Synthetic Aperture Radar), которые позволяют получать изображения высокого разрешения с большой высоты, например, со спутников. SAR-радары способны «видеть» сквозь облака и работать в любое время суток, что делает их незаменимыми для картографирования, мониторинга окружающей среды, обнаружения военных объектов и изучения поверхности Земли. Историки технологий отмечают, что появление SAR-радаров стало очередным шагом в эволюции «видения», позволяя нам получать детальные представления о нашей планете, недоступные ранее.

Перспективным направлением является также развитие радаров, работающих в миллиметровом диапазоне, которые обладают высокой разрешающей способностью и могут использоваться для сканирования объектов на близком расстоянии, например, для контроля багажа в аэропортах или для обнаружения скрытых дефектов в материалах. Исследуются возможности использования радарных технологий для медицинских целей, например, для неинвазивной диагностики заболеваний или мониторинга состояния внутренних органов. Словом, «всевидящее око» радара продолжает расширять свои горизонты, обещая нам еще более удивительные открытия и решения.