Представьте себе мир, где обычная царапина могла стать смертельным приговором. Мир, где одна невинная инфекция, например, ангина или пневмония, могла привести к фатальным последствиям. Таким был мир до появления антибиотиков. Это удивительное открытие, подобно молнии, пронзившей тьму невежества, перевернуло ход истории человечества, подарив нам возможность сражаться и побеждать невидимых врагов – бактерии.

Бактерии, эти крошечные одноклеточные организмы, всегда были нашими спутниками. Они живут повсюду: в почве, воде, воздухе, и даже внутри нас. Большинство из них безобидны или даже полезны, участвуя в процессах пищеварения или разложения органики. Однако существуют и патогенные бактерии, способные вызывать страшные заболевания, от бубонной чумы, опустошавшей Европу, до туберкулеза, уносившего жизни миллионов. На протяжении веков человечество было практически бессильно перед этими микроскопическими врагами. Лекари могли лишь облегчать страдания, но победить саму болезнь, вызванную бактериями, было практически невозможно.

Антибиотики: как одно открытие изменило мир и победило невидимого врага

История антибиотиков – это захватывающая сага о любознательности, случайности и неустанном научном поиске. Поиски средств, способных бороться с бактериальными инфекциями, велись веками. Одним из ранних наблюдений, которое, возможно, заложило основу для будущих открытий, было знание о том, что некоторые виды плесени могут убивать бактерии. Еще в Древнем Египте и Греции врачи использовали плесневелые компрессы для лечения ран и нарывов, хотя и не понимали причин их эффективности.

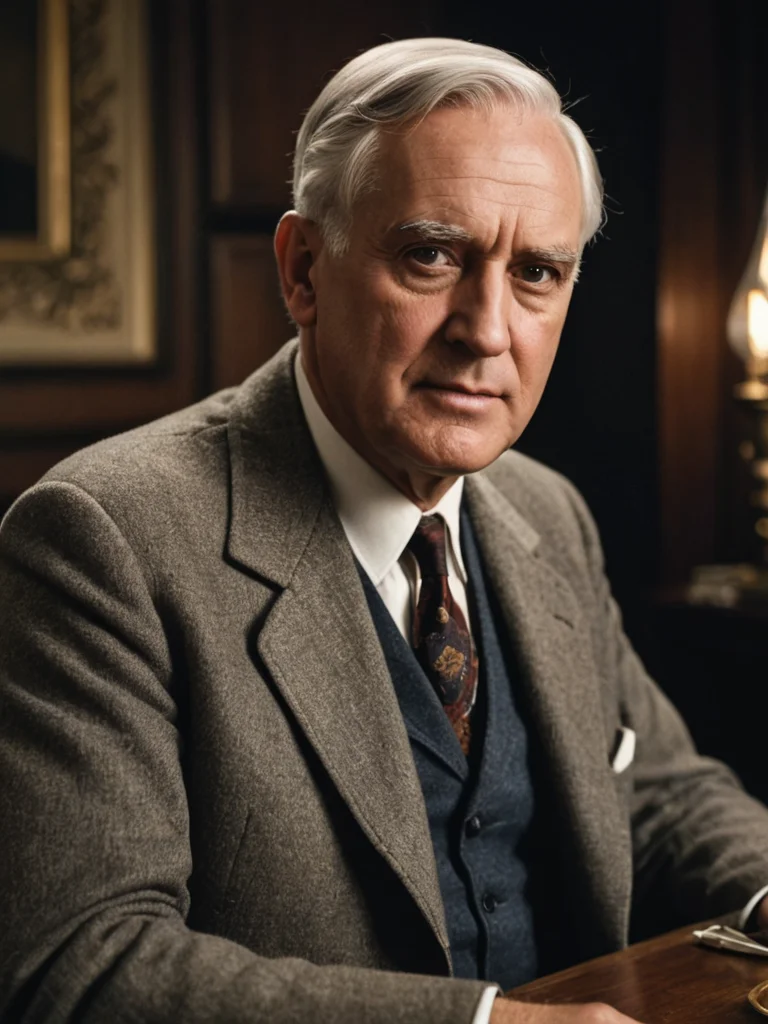

Настоящая революция началась в XX веке. Историки науки единогласно называют Александра Флеминга, шотландского бактериолога, одним из главных героев этой истории. В 1928 году, вернувшись из отпуска, Флеминг обнаружил, что одна из его лабораторных чашек с культурой стафилококков была случайно заражена плесенью Penicillium notatum. Вокруг плесневого грибка образовалась зона, где бактерии погибли. Флеминг, обладавший острым взглядом и пытливым умом, понял, что плесень выделяет некое вещество, убивающее бактерии. Он назвал это вещество пенициллином. Однако, несмотря на очевидную перспективу, Флемингу не удалось выделить и стабилизировать пенициллин в достаточных количествах для клинического применения. Его открытие осталось в значительной степени теоретическим на долгие годы.

Настоящий прорыв произошел во время Второй мировой войны. Страшная статистика потерь от инфекционных ран на полях сражений подтолкнула ученых к активным поискам. Команда ученых из Оксфордского университета, возглавляемая Хоуардом Флори и Эрнстом Чейном, взялась за работу над пенициллином Флеминга. Им удалось разработать методы очистки и массового производства пенициллина. Первые испытания на людях показали поразительные результаты: тяжелораненые солдаты, которые ранее были обречены на смерть или ампутацию из-за гангрены и сепсиса, чудесным образом исцелялись. Пенициллин стал настоящим спасителем, его называли «волшебным лекарством». За свои открытия Флеминг, Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1945 году.

За пенициллином последовали и другие открытия. В 1940-х годах были открыты стрептомицин (первое эффективное средство против туберкулеза, открытое Зельманом Ваксманом) и хлорамфеникол. В последующие десятилетия были разработаны и внедрены в широкую практику многочисленные классы антибиотиков: тетрациклины, макролиды, фторхинолоны, цефалоспорины и многие другие. Каждый новый антибиотик был шагом вперед в борьбе с микробными инфекциями, радикально снижая смертность от болезней, которые ранее считались неизлечимыми.

Золотой век антибиотиков: герои прошлого и их открытия, спасшие миллионы жизней

Период с 1950-х по 1970-е годы по праву называют «золотым веком» антибиотиков. В это время были сделаны десятки открытий новых антибактериальных препаратов, которые обладали широким спектром действия и меньшей токсичностью. Были открыты такие важные классы антибиотиков, как:

- Тетрациклины: Эти препараты, впервые выделенные из почвенных бактерий Streptomyces aureofaciens, оказались эффективными против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также риккетсий и хламидий. Они стали важным средством в лечении инфекций дыхательных путей, мочевыводящих путей и кожных инфекций.

- Макролиды: Эритромицин, первый представитель этого класса, открытый в 1952 году, стал настоящим спасением для пациентов с аллергией на пенициллин. Он эффективен против пневмококков, стафилококков и других возбудителей респираторных инфекций.

- Цефалоспорины: Открытые Джузеппе Броццу в 1945 году из грибка Cephalosporium acremonium, цефалоспорины стали одним из самых обширных и клинически значимых классов антибиотиков. Благодаря модификациям их структуры, ученые смогли создать несколько поколений цефалоспоринов с улучшенной активностью против различных бактерий, включая те, что вырабатывают бета-лактамазы.

- Аминогликозиды: Стрептомицин, канамицин, гентамицин – эти препараты, также выделенные из почвенных бактерий, стали незаменимы в лечении тяжелых системных инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями, таких как сепсис и менингит.

- Гликопептиды: Ванкомицин, открытый в 1950-х годах, стал «последним шансом» в лечении инфекций, вызванных метициллин-резистентным золотистым стафилококком (MRSA) и энтерококками.

Важно понимать, что каждое открытие нового антибиотика требовало колоссальных усилий. Исследователям приходилось просеивать тысячи образцов почвы, выделять из них новые виды микроорганизмов, культивировать их, а затем тестировать на антибактериальную активность. Процесс поиска и разработки нового антибиотика занимал годы, а иногда и десятилетия, требовал огромных финансовых вложений и был сопряжен с риском неудач. Тем не менее, эти усилия многократно окупались, спасая жизни и возвращая здоровье миллионам людей по всему миру.

Эффективность антибиотиков была настолько высока, что к середине XX века многие люди стали воспринимать бактериальные инфекции как нечто, почти полностью побежденное. Хирургия стала безопаснее, благодаря возможности предотвращать послеоперационные инфекции. Рождаемость увеличилась, а продолжительность жизни значительно возросла. Казалось, что человечество обрело абсолютную власть над миром микробов.

Почему бактерии становятся неуязвимыми: главные причины резистентности к антибиотикам

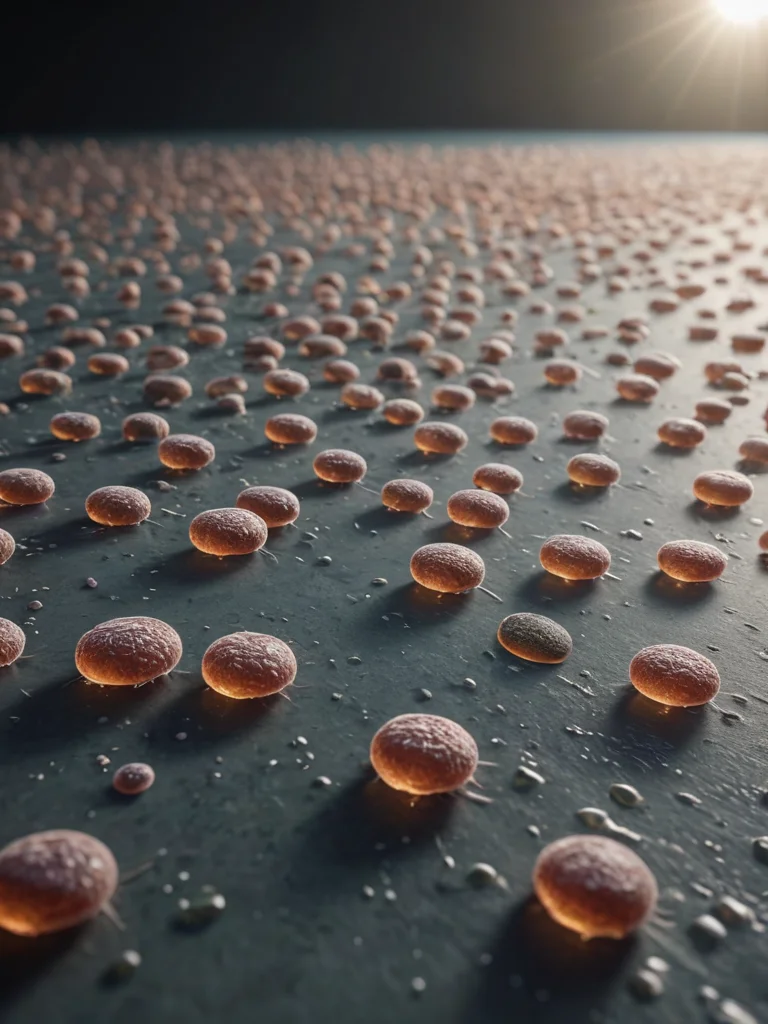

Однако, как это часто бывает в природе, победа оказалась недолгой. Бактерии, обладающие удивительной способностью к адаптации и эволюции, начали сопротивляться. Начался процесс, получивший название антибиотикорезистентность, или устойчивость к антибиотикам. Это явление, когда бактерии перестают реагировать на лекарства, которые раньше их эффективно уничтожали.

Историки медицины отмечают, что устойчивость к антибиотикам – это естественный эволюционный процесс. Когда бактерии подвергаются воздействию антибиотика, те из них, у кого случайно возникла мутация, позволяющая выжить, получают преимущество. Они размножаются, передавая эту мутацию своим потомкам. Со временем популяция бактерий становится все более устойчивой к данному препарату.

Однако, современное применение антибиотиков значительно ускоряет этот естественный процесс. Историки выделяют несколько ключевых причин, способствующих распространению антибиотикорезистентности:

- Неправильное использование антибиотиков человеком: Это, пожалуй, самая главная причина. К ним относятся:

- Прием антибиотиков при вирусных инфекциях: Антибиотики действуют только на бактерии. Они абсолютно бесполезны против вирусов, вызывающих грипп, простуду, COVID-19. Неоправданный прием антибиотиков в таких случаях не только не помогает, но и способствует развитию резистентности.

- Прерывание курса лечения: Многие пациенты прекращают прием антибиотиков, как только почувствуют облегчение. Однако для полного уничтожения всех бактерий, включая самые устойчивые, необходим полный курс лечения, назначенный врачом.

- Самолечение и использование антибиотиков, оставшихся от предыдущего лечения: Это крайне опасно. Часто такие препараты не подходят для текущего заболевания или принимаются в неправильной дозировке.

- Неправильная дозировка: Прием слишком низкой дозы антибиотика может не убить все бактерии, а лишь «приучить» их к препарату, способствуя развитию устойчивости.

- Чрезмерное использование антибиотиков в сельском хозяйстве: Во многих странах антибиотики широко используются для стимуляции роста животных и профилактики инфекций в животноводстве. Это создает огромные резервуары устойчивых бактерий, которые могут распространяться на людей через пищу, воду и прямой контакт.

- Недостаточный контроль за инфекциями: Слабые системы здравоохранения, отсутствие должной гигиены в больницах и общественных местах способствуют распространению устойчивых бактерий.

- Глобализация и путешествия: Быстрое перемещение людей по миру позволяет устойчивым бактериям распространяться на огромные расстояния, делая проблему по-настоящему глобальной.

Таким образом, то, что начиналось как триумф человеческого разума, теперь сталкивается с серьезным вызовом, порожденным не всегда разумным применением этого великого открытия.

Угроза возвращения инфекций: как устойчивые бактерии могут повлиять на нашу жизнь

Историки предупреждают, что возвращение эпохи, когда простые инфекции были смертельно опасны, – это не фантастика, а вполне реальная угроза. Если тенденция роста антибиотикорезистентности продолжится, мы можем столкнуться с серьезными последствиями:

- Неэффективность лечения распространенных инфекций: Обычные инфекции, такие как пневмония, цистит, кожные инфекции, могут стать трудноизлечимыми или вообще неизлечимыми. Лечение может затянуться, потребовать применения более токсичных и дорогих препаратов.

- Угроза для современной медицины: Многие достижения современной медицины, такие как трансплантация органов, химиотерапия рака, проведение сложных хирургических операций, стали возможны благодаря антибиотикам, которые предотвращают опасные инфекции. Без эффективных антибиотиков эти процедуры станут чрезвычайно рискованными. Например, пациент после пересадки почки, принимающий иммуносупрессоры, очень уязвим для инфекций, и если антибиотики перестанут действовать, операция может стать фатальной.

- Повышение смертности: По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут уносить жизни до 10 миллионов человек в год. Это больше, чем сейчас умирает от рака.

- Рост экономических издержек: Более длительное лечение, необходимость использования более дорогих и токсичных препаратов, увеличение числа госпитализаций – все это приведет к колоссальному росту расходов на здравоохранение.

- Угроза для продовольственной безопасности: Распространение устойчивых бактерий в сельском хозяйстве может привести к заболеваниям животных, снижению продуктивности и, как следствие, к угрозе для продовольственной безопасности.

Уже сегодня мы сталкиваемся с так называемыми «супербактериями» – бактериями, устойчивыми ко многим, а иногда и ко всем известным антибиотикам. Примерами таких бактерий являются метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA), ванкомицин-резистентные энтерококки (VRE) и карбапенем-резистентные грамотрицательные бактерии (CRAB). Эти микроорганизмы представляют собой серьезнейшую угрозу для общественного здравоохранения.

Важно осознать, что антибиотики – это не панацея, а ценный ресурс, который необходимо беречь. Их эффективность не бесконечна, и бездумное отношение может привести к тому, что мы потеряем этот инструмент борьбы с бактериальными инфекциями, оказавшись в ситуации, схожей с той, что была до открытия пенициллина.

Наши действия против супербактерий: как сохранить эффективность антибиотиков для будущих поколений

Перед лицом такой серьезной угрозы человечество должно действовать сообща. Сохранение эффективности антибиотиков – это задача, требующая комплексного подхода и участия каждого из нас. Историки науки считают, что для предотвращения глобальной катастрофы необходимо предпринять следующие шаги:

- Рациональное использование антибиотиков:

- Строгое следование назначениям врача: Принимать антибиотики только по рецепту врача, соблюдая назначенную дозировку и продолжительность курса.

- Отказ от самолечения: Не использовать антибиотики для лечения вирусных инфекций (ОРВИ, грипп, COVID-19) и не прекращать курс лечения раньше времени.

- Профилактика инфекций: Мытье рук, соблюдение правил гигиены, вакцинация – эти простые меры помогают предотвратить сами инфекции, снижая потребность в антибиотиках.

- Разработка новых антибиотиков и альтернативных методов лечения: Необходимо инвестировать в научные исследования для поиска и разработки новых антибактериальных препаратов, а также альтернативных методов борьбы с инфекциями, таких как фаготерапия (лечение бактериофагами – вирусами, поражающими бактерии) или иммунотерапия.

- Усиление контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве: Необходимо ограничить использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста и профилактических средств для животных, переходя к более безопасным методам ветеринарии.

- Улучшение систем эпидемиологического надзора: Важно отслеживать распространение устойчивых бактерий и своевременно реагировать на вспышки инфекций.

- Повышение осведомленности общественности: Необходимо информировать людей о проблеме антибиотикорезистентности и важности ответственного отношения к антибиотикам.

Открытие антибиотиков стало одним из величайших достижений в истории медицины, подарив человечеству невиданные ранее возможности. Однако, как и любая мощная сила, антибиотики требуют мудрого и ответственного обращения. История учит нас, что природные механизмы адаптации способны преодолеть даже самые совершенные человеческие творения. Наша задача – прислушаться к урокам прошлого и действовать уже сегодня, чтобы «волшебные лекарства» оставались нашим союзником, а не стали источником новой глобальной угрозы.