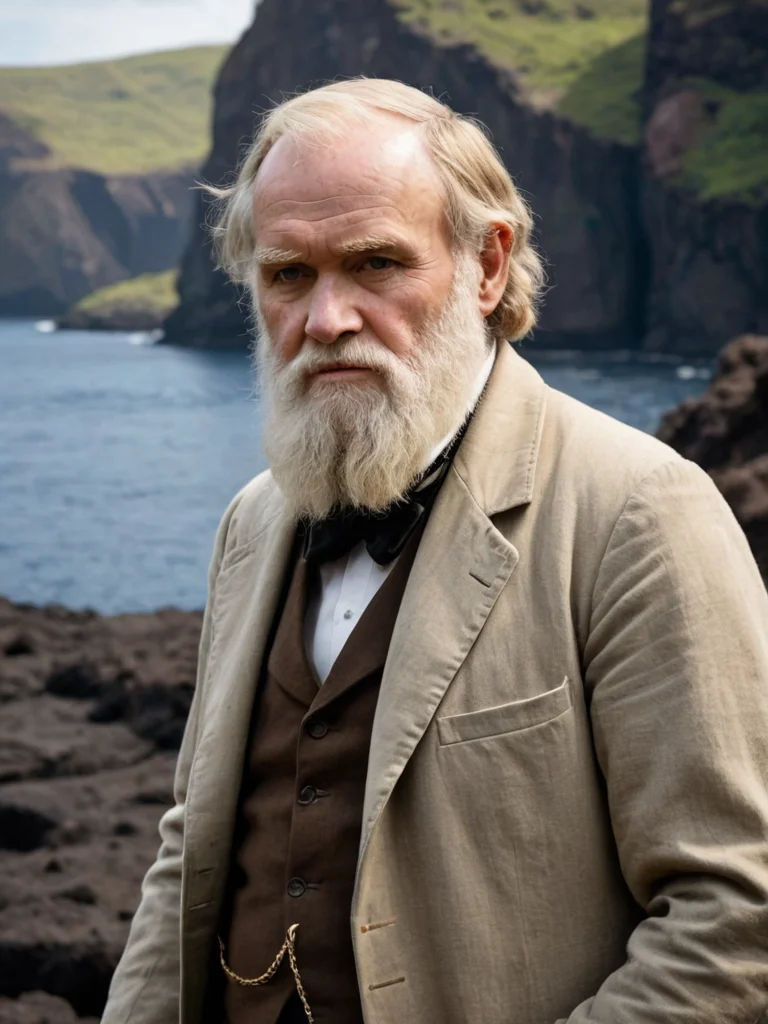

Сегодня мы поговорим о научном прорыве, который изменил наше представление о жизни на Земле навсегда. Речь пойдет о теории эволюции Чарльза Дарвина – концепции, которая не только перевернула биологию, но и вызвала бурные дебаты, затронув самые основы религиозных учений. Это история о том, как одно путешествие, ряд гениальных наблюдений и смелость мысли смогли поколебать вековые устои и подарить человечеству новое видение мира.

Теория эволюции Дарвина: что это и почему она важна?

Теория эволюции путем естественного отбора, предложенная Чарльзом Дарвином, – это фундаментальная концепция в биологии, объясняющая разнообразие жизни на нашей планете. Согласно этой теории, все живые организмы, включая человека, произошли от более ранних форм путем постепенных изменений, накапливающихся на протяжении миллионов лет. Ключевым двигателем этих изменений является естественный отбор – процесс, в ходе которого особи с наиболее благоприятными признаками имеют больше шансов выжить и оставить потомство, передав эти признаки следующим поколениям.

Важность теории Дарвина трудно переоценить. До него господствовало представление о неизменности видов, созданных, согласно религиозным доктринам, по отдельности и совершенными. Дарвин же предложил взглянуть на мир как на постоянно меняющуюся систему, где жизнь – это грандиозный и непрерывный процесс развития и адаптации. Эта идея оказала огромное влияние не только на биологию, но и на философию, антропологию, психологию и даже социальные науки. Она заставила человечество пересмотреть свое место во Вселенной, увидеть себя частью общего природного ряда, а не уникальным творением, отделенным от остального живого мира.

Почему же эта теория оказалась столь революционной? Прежде всего, она предоставила естественное, научное объяснение феноменальному разнообразию жизни, которое мы наблюдаем вокруг. Вместо того чтобы принимать виды как данность, дарвинизм предложил механизм их происхождения и развития. Это было смелым шагом, поскольку он бросал вызов традиционным представлениям о божественном творении, где каждый вид был задуман и создан совершенным. Дарвин же показывал, что кажущееся «совершенство» – это лишь результат миллионов лет адаптации к постоянно меняющимся условиям среды.

Кроме того, теория Дарвина объединила разрозненные биологические знания в единую стройную картину. Наблюдения за географическим распространением видов, за сходством и различием организмов, за окаменелостями – все это обрело смысл в контексте эволюционной гипотезы. Она дала науке мощный инструмент для исследований и прогнозирования, позволяя понять прошлое жизни и предсказать ее возможное будущее. Именно поэтому, несмотря на споры, теория Дарвина остается краеугольным камнем современной биологии, фундаментом, на котором строится наше понимание всего живого.

Как Чарльз Дарвин пришел к своей революционной идее: путешествие и наблюдения

Путь Чарльза Дарвина к его великому открытию был долгим и наполненным удивительными событиями, в первую очередь благодаря его знаменитому пятилетнему путешествию на корабле «Бигль» (1831-1836 гг.). Это путешествие, изначально задуманное как геодезическая экспедиция для картографирования побережий Южной Америки, стало для молодого натуралиста бесценной возможностью исследовать и собирать образцы флоры и фауны в самых разнообразных уголках планеты.

Во время плавания «Бигль» посетил множество мест, но особое значение для формирования взглядов Дарвина имели Галапагосские острова. Эти вулканические острова, расположенные в Тихом океане, стали настоящей лабораторией под открытым небом. Здесь Дарвин обнаружил, что на разных островах обитают виды вьюрков, которые, хоть и похожи друг на друга, имеют существенные различия в форме клюва. Он заметил, что форма клюва каждого вида тесно связана с его пищевой специализацией: одни вьюрки имели клювы, приспособленные для раскалывания твердых семян, другие – для ловли насекомых, третьи – для добычи нектара из цветов.

Эти наблюдения породили у Дарвина глубокие размышления. Как получилось, что на столь близко расположенных островах, находящихся в схожих условиях, обитают столь разные, хотя и родственные виды? Он начал подозревать, что эти виды не были созданы отдельно, а произошли от общего предка, который когда-то прибыл на эти острова. Постепенно, адаптируясь к специфическим условиям каждого острова и доступным источникам пищи, эти предковые формы диверсифицировались, породив множество новых видов – процесс, который позже он назовет «дивергентной эволюцией».

Еще одним важным наблюдением стало изучение окаменелостей. В Южной Америке Дарвин обнаружил останки гигантских вымерших млекопитающих, таких как глиптодонты (предшественники броненосцев) и мегатерии (гигантские ленивцы), которые напоминали современных животных, обитающих в тех же регионах. Это навело его на мысль о том, что современные виды могли произойти от давно вымерших, что свидетельствовало о наличии исторического развития жизни на Земле.

Кроме того, Дарвин был глубоко впечатлен идеями английского экономиста Томаса Мальтуса, который писал о том, что население имеет тенденцию расти быстрее, чем запасы пищи, что приводит к борьбе за существование. Дарвин перенес эту идею на мир природы, предположив, что в условиях ограниченных ресурсов и постоянной конкуренции выживают и размножаются те организмы, которые обладают наиболее выгодными для данных условий признаками.

Все эти разрозненные наблюдения и идеи, накапливавшиеся в течение многих лет после возвращения с «Бигля», стали строительными блоками для его будущей теории. Дарвин не просто увидел разнообразие жизни; он начал понимать его причины, закладывая основу для научного объяснения происхождения видов.

Основные механизмы эволюции по Дарвину: естественный отбор простыми словами

В основе теории эволюции Чарльза Дарвина лежат несколько ключевых механизмов, но самым важным и революционным является естественный отбор. Чтобы понять его суть, представим себе популяцию любых живых существ – будь то стадо зебр, роща дубов или колония бактерий. В любой такой популяции существуют естественные различия между особями. Эти различия могут касаться цвета шерсти, скорости бега, высоты роста, устойчивости к болезням, способности добывать пищу и множества других признаков.

Откуда берутся эти различия? Современная генетика дает точный ответ: из-за случайных мутаций – изменений в ДНК, которые происходят постоянно. Дарвин, конечно, не знал о генах и ДНК, но он наблюдал следствия – изменчивость внутри видов. Он заметил, что потомство наследует признаки своих родителей. И вот здесь вступает в игру естественный отбор.

Представьте, что наша популяция зебр живет в саванне, где обитают львы – главные хищники. Если среди зебр появятся особи, которые от природы бегают немного быстрее или имеют окрас, который лучше маскирует их на фоне травы, то у них будет больше шансов избежать нападения льва. Это означает, что более быстрые или более незаметные зебры с большей вероятностью доживут до возраста размножения и оставят потомство. И, конечно, они передадут своим детенышам гены, отвечающие за скорость и маскирующую окраску.

Те же зебры, которые бегают медленнее или имеют более яркую, заметную окраску, скорее всего, станут добычей хищников. Они не успеют оставить потомство, и их «менее выгодные» признаки не будут переданы дальше.

Таким образом, на протяжении многих поколений популяция зебр будет постепенно изменяться. Скорость и маскирующая окраска станут все более распространенными, потому что именно эти признаки обеспечивают выживание и успешное размножение в условиях постоянной угрозы со стороны львов. Это и есть естественный отбор в действии: природа «отбирает» тех, кто лучше приспособлен к среде.

Важно понимать, что естественный отбор не является процессом, направленным кем-то или чем-то. Он не имеет цели «создать» идеальный организм. Это простое следствие того, что у организмов с определенными признаками больше шансов оставить потомство в данных условиях. И поскольку условия среды постоянно меняются (например, меняется климат, появляются новые хищники или болезни), естественный отбор постоянно «перенастраивает» признаки организмов, чтобы они соответствовали этим меняющимся условиям.

Кроме естественного отбора, Дарвин также упоминал половой отбор. Этот механизм объясняет, почему у некоторых видов развиваются признаки, которые, казалось бы, мешают выживанию, но повышают шансы на успешное размножение. Например, яркое оперение у самцов павлинов. Эти перья делают их более заметными для хищников, но в то же время привлекают самок. Самки, выбирая самых ярких и здоровых самцов, способствуют распространению генов, ответственных за такое оперение.

И, конечно, основой для всего этого является наследственная изменчивость. Без способности передавать признаки от родителей к потомству и без различий между особями, естественный отбор просто не имел бы материала, с которым можно было бы работать. Дарвин, наблюдая за породой голубей и домашним скотом, прекрасно понимал роль наследственности, хотя и не знал ее точных механизмов.

Итак, по Дарвину, эволюция – это медленный, но непрерывный процесс накопления полезных изменений под действием естественного отбора, который приводит к адаптации организмов к среде и, в конечном итоге, к появлению новых видов.

Реакция общества и церкви: как теория Дарвина изменила мир

Когда Чарльз Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов» в 1859 году, он, возможно, не до конца осознавал, какой взрывной эффект произведет его книга. Реакция была не просто бурной, она была по-настоящему революционной, потрясшей основы викторианского общества, его научные представления и, конечно же, его религиозные устои.

Самым острым и болезненным для многих аспектом теории Дарвина стало прямое или косвенное указание на родство человека с животными, в частности, с приматами. Идея о том, что человек не является венцом творения, созданным Богом по своему образу и подобию, а лишь результатом длительного процесса естественного отбора, вызвало шок и возмущение. Многие восприняли это как унижение человеческого достоинства, как низведение человека до уровня животного. Это напрямую противоречило господствующему в то время креационизму – учению о том, что все виды были созданы Богом неизменными.

Церковь, будучи мощным институтом, выразителем духовных и моральных норм, оказалась одним из главных противников дарвинизма. Богословы и священнослужители видели в теории эволюции прямое покушение на библейское учение о сотворении мира и человека. Они обвиняли Дарвина в атеизме, в подрыве основ веры и морали. Нападки были ожесточенными: Дарвина высмеивали в карикатурах, его идеи объявляли безнравственными и опасными. Особо яростными были дебаты, когда речь заходила о происхождении человека; один из самых известных эпизодов – полемика между епископом Оксфордским Сэмюэлем Уилберфорсом и Томасом Гексли, «бульдогом Дарвина», который яростно защищал научную позицию.

Однако не все встретили теорию Дарвина враждебно. Многие ученые, философы и прогрессивно настроенные люди увидели в ней блестящее научное объяснение наблюдаемого мира. Они были восхищены элегантностью и логичностью теории, ее способностью объединить разрозненные факты и дать единую, последовательную картину развития жизни. Для них это было не умаление человека, а, наоборот, величественное свидетельство силы природы и эволюционного процесса.

Влияние теории Дарвина распространилось далеко за пределы биологии. Она породила новый взгляд на мир, где все находится в постоянном движении и изменении. Это подтолкнуло развитие других научных дисциплин, включая генетику, палеонтологию, эмбриологию, которые позже предоставили убедительные доказательства в пользу эволюции. В то же время, ее идеи были неверно истолкованы и использованы для оправдания социального дарвинизма – псевдонаучной теории, которая пыталась применить принципы естественного отбора к человеческому обществу, оправдывая неравенство, колониализм и расизм. Важно подчеркнуть, что сам Дарвин не был сторонником таких выводов; он с уважением относился к различным культурам.

Таким образом, теория Дарвина стала катализатором колоссальных изменений в науке, философии и общественном сознании. Она вызвала ожесточенные споры, которые продолжались десятилетиями, но в конечном итоге изменила мир, предложив научный взгляд на эволюцию жизни, который с небольшими модификациями принят и развивается современной наукой.

Наследие Дарвина: как его открытия влияют на науку сегодня

Наследие Чарльза Дарвина живет и развивается, оказывая глубокое влияние на современную науку во множестве ее областей. Его теория эволюции путем естественного отбора, дополненная и расширенная открытиями в генетике, стала фундаментом синтетической теории эволюции (или неодарвинизма), которая является основополагающей концепцией современной биологии.

Генетика и молекулярная биология сегодня предоставляют неопровержимые доказательства дарвиновских идей. Открытия в области ДНК, генов, мутаций и наследственности позволили понять точные механизмы, которые Дарвин наблюдал, но не мог объяснить. Ученые могут проследить эволюционные связи между видами, сравнивая их геномы, идентифицируя гены, ответственные за определенные адаптации, и даже реконструировать генеалогическое древо жизни. Исследования мутаций показывают, как случайные изменения в генетическом коде создают изменчивость, которая затем действует как «сырье» для естественного отбора.

В медицине дарвиновский подход имеет огромное значение. Понимание эволюции бактерий и вирусов объясняет, почему развиваются устойчивые к антибиотикам штаммы и почему вирусы, такие как грипп или COVID-19, постоянно мутируют, требуя разработки новых вакцин и лекарств. Исследования эволюции раковых клеток помогают понять, как опухоли развивают устойчивость к химиотерапии. По сути, вся борьба с инфекционными заболеваниями и разработка новых методов лечения опираются на понимание эволюционных процессов.

Сельское хозяйство и животноводство также выросли из дарвиновских принципов. Селекция, как искусственный отбор, направленный человеком, – это прямой потомок идей Дарвина. Веками фермеры отбирали растения и животных с желаемыми признаками (например, высокая урожайность пшеницы, молочность коров, послушание собак), тем самым ускоряя эволюционные изменения. Современная генная инженерия и биотехнологии продолжают этот процесс, используя глубокое понимание генетических основ наследственности и изменчивости.

Палеонтология, изучающая ископаемые останки, предоставляет прямые доказательства эволюции. Находки переходных форм, таких как археоптерикс (считающийся промежуточным звеном между динозаврами и птицами), или ископаемые останки предков человека, подтверждают идею о постепенном изменении форм жизни на протяжении геологической истории Земли. Дарвин сам предсказывал, что будут найдены такие переходные формы, и его предсказания сбываются.

Кроме того, экология изучает взаимоотношения организмов и их среды, и здесь дарвиновская концепция адаптации и борьбы за существование остается центральной. Понимание того, как виды адаптируются к меняющимся условиям, как происходят коэволюция (совместная эволюция взаимосвязанных видов, например, хищника и жертвы) и конкуренция, является ключом к сохранению биоразнообразия и управлению экосистемами.

Наконец, антропология и социальные науки продолжают осмыслять место человека в природе, опираясь на дарвиновское наследие. Изучение эволюции человека, его поведения, культуры и языка невозможно без эволюционного подхода. Хотя «социальный дарвинизм» был дискредитирован как псевдонаука, сама идея того, что человеческое общество и культура также подвержены определенным закономерностям развития, которые можно изучать, сохраняет свою актуальность.

Таким образом, теория эволюции Чарльза Дарвина – это не просто историческое достижение. Это живая, развивающаяся научная парадигма, которая продолжает формировать наше понимание жизни, здоровья, сельского хозяйства и нашего места во Вселенной.