История человечества неразрывно связана с поиском новых источников энергии и способов ее преобразования. От простейших механизмов, приводимых в движение мускульной силой, до сложных машин, покоряющих пространство и время, — каждый этап развития ознаменован изобретениями, меняющими мир. Одним из таких фундаментальных прорывов, бесспорно, стало создание двигателя внутреннего сгорания (ДВС), который вот уже более века является сердцем подавляющего большинства транспортных средств, от скромных мотоциклов до гигантских грузовиков и самолетов. Эта статья погрузит вас в увлекательную историю рождения и развития ДВС, раскроет тайны его работы и заглянет в будущее этого, казалось бы, уже столь привычного нам механизма.

Вы, вероятно, неоднократно слышали характерный звук работающего мотора, ощущали его вибрацию, но задумывались ли вы, как именно эта сложная машина преобразует энергию топлива в движение? История ДВС — это не просто череда технических открытий, это целая эпоха борьбы инженеров с законами физики, попыток обуздать силу огня и сделать ее надежным помощником человека.

Как появился двигатель: от пара к бензину

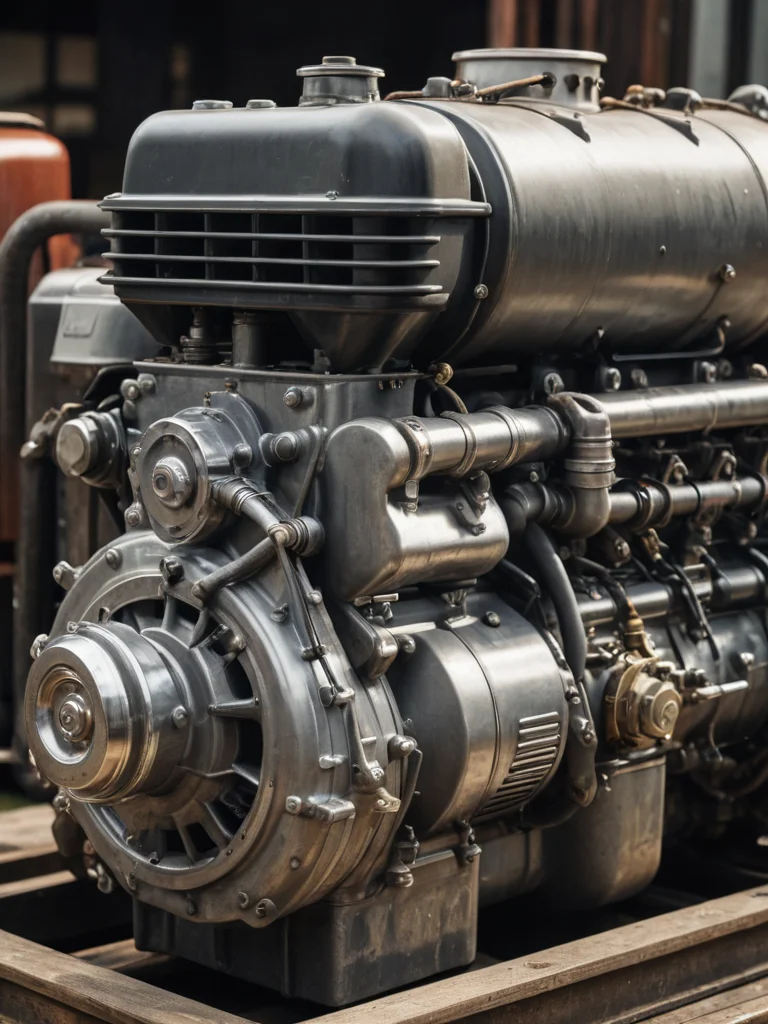

Путь к созданию эффективного двигателя внутреннего сгорания был долгим и извилистым, начавшись задолго до появления первых автомобилей. Изначально человечество полагалось на более доступные и понятные источники энергии. Пар, как известно, стал первым великим двигателем индустриальной революции. Еще в XVII веке такие изобретатели, как Дени Папен, экспериментировали с паровыми машинами, но именно Джеймс Уатт в XVIII веке вывел паровой двигатель на новый уровень эффективности, сделав его основой фабрик, шахт и первого железнодорожного транспорта. Паровые машины были громоздкими, требовали большого количества воды и топлива, а их КПД оставлял желать лучшего, но они доказали, что механическая энергия может быть получена из тепловой.

Однако, ученые и инженеры мечтали о более компактных и мощных двигателях. Идея использовать энергию расширяющихся газов, образующихся при сгорании топлива непосредственно внутри рабочего цилиндра, витала в воздухе. Одним из первых, кто подошел к этой идее практично, был французский изобретатель Нисефор Ньепс. Еще в начале XIX века, работая над фотографией, он создал так называемый «пиреолофор» — двигатель, работавший на смеси пыли угольной лампы и мелко измельченного ликоподия. Хотя его двигатель не получил широкого распространения, он считается одним из первых образцов ДВС.

Настоящий прорыв произошел в середине XIX века благодаря работе бельгийского инженера Этьена Ленуара. В 1860 году он запатентовал первый коммерчески успешный двухтактный двигатель внутреннего сгорания, работавший на светильном газе. Двигатель Ленуара был довольно примитивным: он имел низкий КПД (около 4%) и потреблял много топлива, но он смог привести в движение первый в мире автомобиль, построенный самим Ленуаром. Это событие стало настоящей вехой, продемонстрировав миру потенциал нового типа двигателя.

Следующим важным шагом стало создание четырехтактного двигателя. Здесь пальма первенства принадлежит немецкому инженеру Николаусу Отто. В 1876 году Отто запатентовал свой четырехтактный цикл, который лег в основу подавляющего большинства современных бензиновых двигателей. Этот цикл, названный циклом Отто, состоит из четырех фаз: впуск, сжатие, рабочий ход (сгорание) и выпуск. Его двигатель был значительно более эффективным, чем двигатель Ленуара, и имел более высокий КПД, что сделало его гораздо более перспективным.

Параллельно с Отто над созданием двигателей работали и другие инженеры. Например, англичане Уильям Барлоу и Фредерик Майбридж создавали двигатели, работающие на угольной пыли. Однако именно бензин, как более легкое и энергоемкое топливо, стал тем самым «кровеносным соком» для будущих автомобилей. Немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Карл Бенц, работавшие независимо друг от друга, сыграли ключевую роль в адаптации двигателя Отто для использования бензина и его установке на транспортные средства. В 1885 году Бенц представил свой трехколесный «Motorwagen», а Даймлер — четырехколесный экипаж с двигателем. Эти изобретения по праву считаются первыми настоящими автомобилями, ставшими возможными благодаря ДВС.

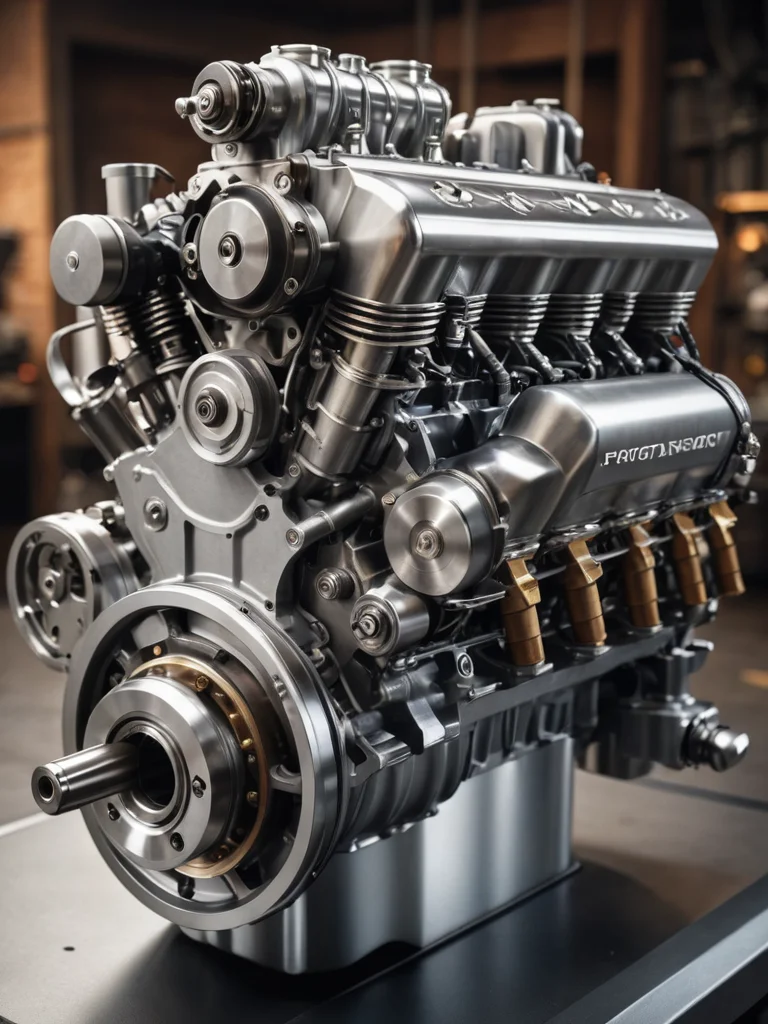

Принцип работы ДВС: как рождается мощность

Чтобы понять, как именно ДВС превращает энергию топлива в движение, необходимо разобраться в его основном принципе работы, который, как уже упоминалось, чаще всего основан на четырехтактном цикле Отто. Представьте себе сердце автомобиля – это цилиндр, внутри которого движется поршень. Этот поршень соединен с коленчатым валом, который и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное, приводящее в движение колеса.

Цикл работы двигателя состоит из четырех тактов (ходов поршня):

- Впуск: Поршень движется вниз, открывается впускной клапан, и в цилиндр поступает горючая смесь – воздух, смешанный с бензином (в бензиновых двигателях) или только воздух (в дизельных).

- Сжатие: Впускной клапан закрывается, поршень движется вверх, сжимая горючую смесь. Сжатие повышает температуру и давление смеси, подготавливая ее к воспламенению.

- Рабочий ход (сгорание): В верхней точке поршень поджигается искрой от свечи зажигания (в бензиновых двигателях) или под действием высокого давления и температуры (в дизельных). Происходит взрывное сгорание смеси, что приводит к резкому увеличению объема газов. Эти газы с силой толкают поршень вниз – это и есть рабочий ход, который передает энергию на коленчатый вал.

- Выпуск: Поршень снова движется вверх, открывается выпускной клапан, и отработавшие газы выталкиваются из цилиндра в выхлопную систему.

После завершения четвертого такта цикл повторяется. Важно понимать, что в многоцилиндровых двигателях эти такты происходят одновременно в разных цилиндрах, обеспечивая более плавную и непрерывную работу. Например, в четырехцилиндровом двигателе, когда в одном цилиндре происходит рабочий ход, в других одновременно происходят такты впуска, сжатия или выпуска.

Современные ДВС – это результат десятилетий усовершенствований. Системы впрыска топлива, электронное зажигание, турбонаддув, системы изменения фаз газораспределения – все это направлено на повышение мощности, экономичности и снижение вредных выбросов. Например, турбонаддув использует энергию выхлопных газов для приведения в движение турбины, которая, в свою очередь, нагнетает больше воздуха в цилиндры. Это позволяет сжигать больше топлива и получать большую мощность от двигателя того же объема.

Эффективность работы ДВС измеряется его КПД – коэффициентом полезного действия. У первых двигателей этот показатель был крайне низким, около 10-15%. Современные бензиновые двигатели достигают КПД в 30-40%, а дизельные – до 45-50%. Остальная энергия теряется в виде тепла, трения и работы вспомогательных систем.

Виды двигателей внутреннего сгорания: бензин, дизель и их отличия

Хотя общий принцип работы ДВС схож, существуют значительные различия между основными типами двигателей, используемых в автомобилях – бензиновыми и дизельными. Главное отличие кроется в способе воспламенения топливовоздушной смеси и характеристиках самого топлива.

Бензиновые двигатели, работающие по циклу Отто, используют бензин – летучее топливо, которое легко смешивается с воздухом. Как уже упоминалось, воспламенение смеси происходит от электрической искры, создаваемой свечой зажигания. Бензиновые двигатели, как правило, более оборотистые, обеспечивают более плавную работу и лучший разгон, особенно на высоких скоростях. Они также, как правило, проще по конструкции и дешевле в производстве. Однако, бензиновые двигатели, как правило, менее экономичны и производят больше вредных выбросов (в частности, оксидов азота и угарного газа) по сравнению с дизельными, хотя современные системы нейтрализации выхлопных газов значительно снижают этот показатель.

Дизельные двигатели, названные в честь немецкого инженера Рудольфа Дизеля, работают по другому принципу. В дизельном двигателе в цилиндр сначала поступает только воздух, который затем сжимается гораздо сильнее, чем в бензиновом двигателе. Вследствие сильного сжатия температура воздуха в цилиндре достигает очень высоких значений. Затем в этот раскаленный воздух впрыскивается дизельное топливо (солярка), которое самовоспламеняется от высокой температуры. Этот процесс называется воспламенением от сжатия. Дизельные двигатели известны своей высокой топливной экономичностью и большим крутящим моментом на низких оборотах, что делает их идеальными для грузовых автомобилей, внедорожников и дальних поездок. Они также, как правило, более долговечны и надежны благодаря более прочной конструкции, необходимой для выдерживания высоких давлений. Однако, дизельные двигатели могут быть шумнее, производить больше твердых частиц (сажи) и иметь более сложную систему впрыска, что увеличивает их стоимость.

Существуют и другие типы ДВС, хотя и менее распространенные в современном автопроме. Например, газовые двигатели, работающие на природном газе или сжиженном нефтяном газе (LPG), обычно более экологичны и экономичны, но требуют специальной инфраструктуры для заправки. Также стоит упомянуть роторные двигатели (двигатели Ванкеля), которые используют вращающийся ротор вместо поршней. Они компактнее и имеют меньше движущихся частей, но обычно менее экономичны и имеют более высокий расход масла.

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем зависит от многих факторов, включая предполагаемый пробег, условия эксплуатации, предпочтения в динамике и, конечно, стоимость. Тем не менее, оба типа двигателей продолжают оставаться основой автомобильной промышленности, постоянно совершенствуясь для соответствия новым требованиям.

Эволюция двигателя: от первых машин до современных гибридов

История развития ДВС – это непрерывный процесс улучшений, направленный на повышение мощности, экономичности, надежности и снижение вредных выбросов. Первые двигатели, появившиеся в конце XIX века, были настоящими шедеврами инженерной мысли для своего времени, но по сравнению с современными агрегатами они выглядят примитивно.

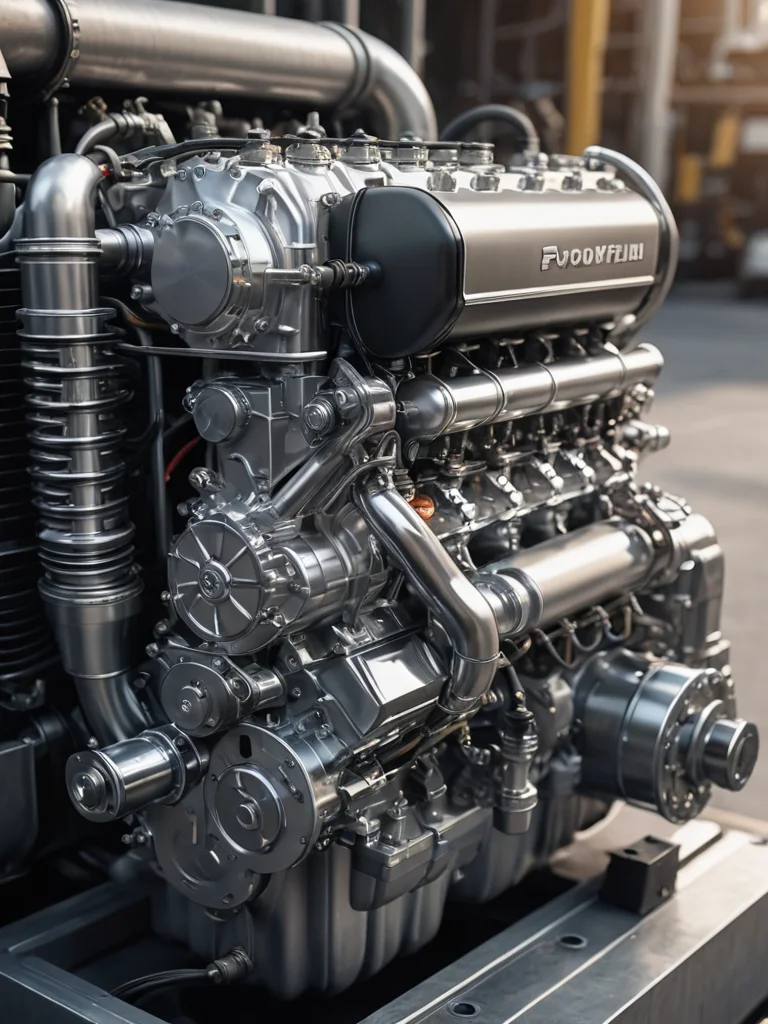

В начале XX века, с появлением массового производства автомобилей, таких как Ford Model T, двигатели стали более стандартизированными. Конструкция становилась проще, а надежность – выше. Появились первые системы охлаждения (водяное охлаждение), системы смазки, карбюраторы для точного смешивания топлива и воздуха. Двигатели становились легче и мощнее, что позволяло автомобилям развивать все большую скорость.

После Второй мировой войны произошел настоящий бум в развитии ДВС. Технологии, разработанные для авиации, такие как алюминиевые сплавы и высокооктановый бензин, начали применяться в автомобильных двигателях. Возрос интерес к повышению мощности – появились первые спортивные автомобили с многоклапанными головками блока цилиндров и более совершенными системами зажигания.

Однако, нефтяные кризисы 1970-х годов заставили инженеров сосредоточиться на экономичности. Началась эпоха электронного управления двигателем. Появились системы электронного впрыска топлива (EFI), которые заменили карбюраторы. Эти системы обеспечивают гораздо более точное дозирование топлива, что повышает экономичность и снижает выбросы. Также активно развивались системы нейтрализации выхлопных газов (каталитические нейтрализаторы), которые превращают вредные вещества в менее опасные.

В конце XX – начале XXI века наметился тренд на снижение рабочего объема двигателей с одновременным повышением их мощности – концепция «даунсайзинга». Это достигается за счет использования турбонаддува, непосредственного впрыска топлива и других передовых технологий. Такие двигатели более экономичны и экологичны, но при этом способны обеспечить впечатляющую динамику.

Сегодня мы наблюдаем дальнейшее развитие этих тенденций. Двигатели становятся все более «интеллектуальными», оснащенными множеством датчиков и электронных блоков управления, которые постоянно анализируют и корректируют работу двигателя для достижения максимальной эффективности в любых условиях.

Наряду с совершенствованием традиционных ДВС, активно развиваются и альтернативные силовые установки. Особое место среди них занимают гибридные автомобили, которые сочетают в себе ДВС и электродвигатель. Гибриды позволяют существенно снизить расход топлива и выбросы, особенно в городском цикле, где электродвигатель может использоваться для движения на низких скоростях и при старте. Первый массовый гибридный автомобиль – Toyota Prius, появившийся в 1997 году, – стал настоящим прорывом и заложил основу для развития этого направления.

Таким образом, эволюция ДВС – это история постоянного поиска баланса между мощностью, экономичностью, экологичностью и надежностью, которая продолжается и сегодня.

Будущее ДВС: экология, альтернативы и перспективы

Несмотря на стремительное развитие электромобилей и других альтернативных видов транспорта, двигатель внутреннего сгорания, по мнению многих экспертов, еще не сказал своего последнего слова. Однако, его будущее неразрывно связано с решением двух ключевых проблем: экологичности и эффективности.

Экологический аспект становится все более значимым. Ужесточение экологических норм во всем мире заставляет производителей постоянно совершенствовать ДВС. Современные двигатели оснащаются сложными системами очистки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры для дизелей и многокомпонентные каталитические нейтрализаторы для бензиновых. Разрабатываются новые виды топлива, такие как синтетические (e-fuels) или биотопливо, которые могут снизить углеродный след автомобилей с ДВС.

Гибридизация – это еще одно важное направление развития. Подавляющее большинство автопроизводителей видят будущее в сочетании ДВС с электродвигателями. Системы «мягкого гибрида» (mild-hybrid) с 48-вольтовой архитектурой, подзаряжаемые гибриды (plug-in hybrid), которые могут проезжать значительное расстояние на электротяге, – все это позволяет снизить расход топлива и выбросы, сохраняя при этом преимущества ДВС, такие как большой запас хода и быстрая заправка.

Перспективы для чисто бензиновых и дизельных двигателей в долгосрочной перспективе выглядят более туманными, особенно в Европе, где наложены самые строгие ограничения. Однако, во многих регионах мира, где инфраструктура для электромобилей еще не развита, ДВС еще долго будут оставаться основным типом силовых установок. Инженеры продолжают работать над повышением их эффективности, снижением трения, оптимизацией процессов сгорания и использованием новых материалов.

Альтернативы ДВС, такие как водородные топливные элементы, также набирают обороты. Водородные автомобили выделяют только водяной пар, что делает их абсолютно экологически чистыми. Однако, их широкому распространению пока мешают высокая стоимость производства и сложная инфраструктура хранения и заправки водородом.

В заключение можно сказать, что двигатель внутреннего сгорания, пройдя долгий путь эволюции, остается одним из самых значимых изобретений человечества. Несмотря на вызовы, связанные с экологией, и развитие альтернативных технологий, ДВС продолжает совершенствоваться, адаптируясь к новым реалиям. Вероятно, в ближайшие десятилетия мы увидим симбиоз традиционных двигателей с электрическими технологиями, а также развитие более экологичных видов топлива, которые позволят сердцу современного автомобиля биться еще долго, пусть и в немного измененном облике. История ДВС – это не законченная глава, а скорее переход к новому, более осознанному этапу его существования.