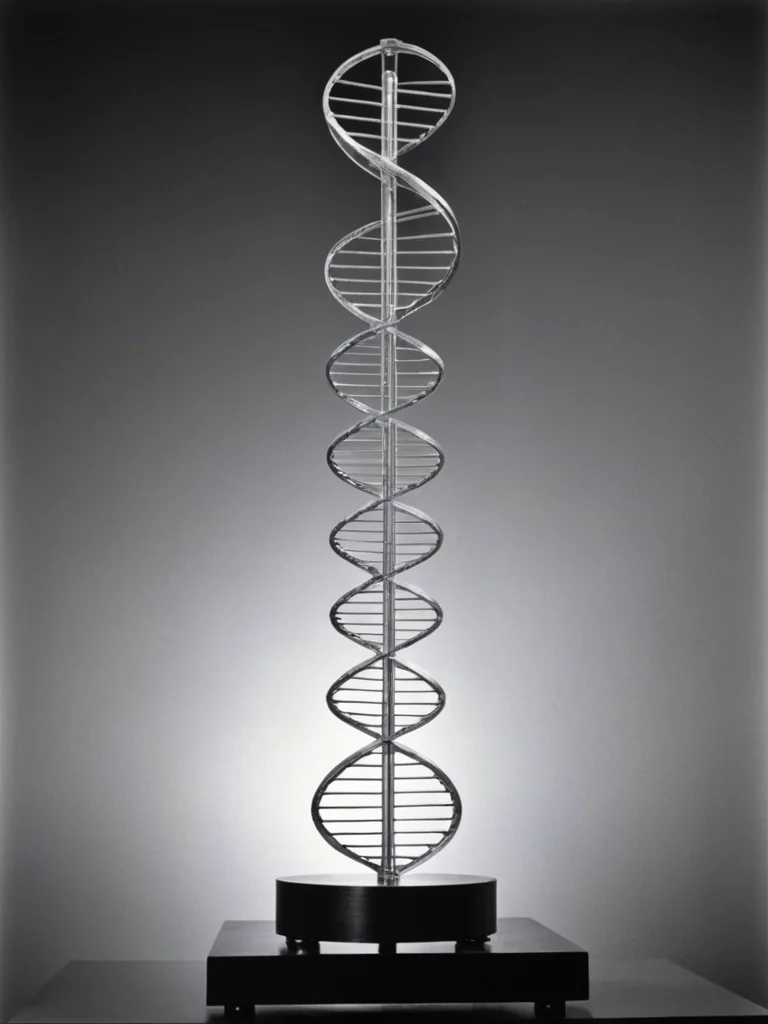

На протяжении тысячелетий человечество задавалось вопросом: что делает нас теми, кто мы есть? Как передаются черты от родителей к детям? Что заставляет цветок повторять форму своего предка, а птицу — петь ту же мелодию, что и её сородичи? Этот фундаментальный вопрос о наследовании, о том, как жизнь воспроизводит себя, долгое время оставался одной из величайших загадок природы. Историки науки отмечают, что с момента первых наблюдений за эмбриональным развитием и до открытий Грегора Менделя о дискретных единицах наследственности, ученые постепенно приближались к пониманию этого сложнейшего механизма. Однако истинный прорыв произошел лишь в середине XX века, когда был разгадан главный секрет: структура молекулы, несущей генетическую информацию — дезоксирибонуклеиновой кислоты, или ДНК. Именно понимание её строения в виде двойной спирали стало тем ключом, который отпер врата в новый мир биологии, медицины и понимания самой сути жизни.

От загадки жизни к двойной спирали: почему открытие ДНК — исторический прорыв

До середины XX века концепция наследственности была окутана туманом. Хотя ученые уже знали о существовании хромосом и о том, что они играют роль в передаче признаков, химическая природа «гена» оставалась неясной. Доминировала теория, что носителем генетической информации являются белки — сложные и разнообразные молекулы, казалось бы, идеально подходящие для такой сложной задачи. Однако серия ключевых экспериментов, особенно работы Освальда Эвери, Колина Маклеода и Маклин Маккарти в 1944 году, а затем и эксперименты Альфреда Херши и Марты Чейз в 1952 году, неопровержимо доказали, что именно ДНК, а не белок, является хранителем генетического кода.

Представьте себе, что у вас есть карта сокровищ, но она написана на языке, который вы не понимаете. Вы знаете, что карта содержит все необходимые указания, но без ключа к её шифру она остается бесполезной. ДНК была такой картой сокровищ. Ученые знали, что она существует, что она важна, но не понимали, как она работает. Чтобы разгадать её функции — как она хранит информацию, как она копируется, как она передается — нужно было понять её физическую структуру. Это была задача огромной сложности и колоссального значения, которая манила умы ведущих биологов и химиков своего времени.

Открытие двойной спирали ДНК в 1953 году стало не просто очередным научным достижением; оно ознаменовало собой начало новой эры в биологии, сравнимой по своему значению с открытием периодической таблицы элементов в химии или теории относительности в физике. Этот прорыв обеспечил фундаментальное понимание механизмов жизни, объяснив на молекулярном уровне, как генетическая информация хранится, воспроизводится и передается из поколения в поколение. С этого момента биология перестала быть преимущественно описательной наукой и получила мощные инструменты для анализа и манипуляции жизнью на её самом базовом уровне. Это открытие стало предвестником революции в медицине, сельском хозяйстве и даже в криминалистике, изменив наше представление о себе и о мире вокруг нас.

Герои и соперники: кто стоял за великим открытием ДНК (Уотсон, Крик, Франклин, Уилкинс)

История открытия двойной спирали ДНК — это захватывающая драма, в которой переплелись научное гений, амбиции, конкуренция и, к сожалению, несправедливость. На авансцену этой истории вышли несколько ключевых фигур, каждая из которых внесла свой неоценимый вклад, но не все получили равное признание.

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик: Именно их имена стали синонимами двойной спирали, благодаря их публикации в журнале «Nature» в апреле 1953 года. Уотсон, молодой американский биолог, был одержим идеей ДНК. Его отличала необычайная интуиция и нетерпеливость. Крик, британский физик, переключившийся на биологию, был блестящим теоретиком с острым умом и способностью к глубокому анализу. Их сотрудничество в Кавендишской лаборатории в Кембридже было уникальным: они работали по принципу построения моделей, пытаясь собрать молекулу, как конструктор, используя все доступные данные. Их интеллектуальные баталии и постоянные обсуждения были двигателем их прогресса.

Уотсон и Крик, не проводя собственных экспериментальных исследований по рентгеновской дифракции ДНК, полагались на данные, полученные другими учеными. Их гений заключался в способности синтезировать разрозненные фрагменты информации в единую, логически непротиворечивую и невероятно элегантную структуру. Они были похожи на детективов, которые, собирая улики с разных мест преступления, в конечном итоге строят полную картину произошедшего. Их подход был дерзким и во многом определялся их желанием быть первыми.

Розалинд Франклин: Британский физик и химик, Розалинд Франклин была выдающимся специалистом в области рентгеновской кристаллографии. Её работа в Королевском колледже в Лондоне была чрезвычайно кропотливой и требовательной к точности. Именно она получила одни из самых четких и информативных рентгеновских снимков ДНК, в частности, знаменитую «Фотографию 51». Эта фотография, сделанная её аспирантом Реймондом Гослингом, стала одним из краеугольных камней для определения структуры ДНК. Она ясно демонстрировала Х-образный паттерн, характерный для спиральной структуры, и позволяла рассчитать ключевые параметры, такие как период повтора спирали (3,4 нанометра или 34 ангстрема) и её диаметр.

Франклин была методичным и аналитичным ученым, предпочитавшей не спешить с выводами, пока все экспериментальные данные не будут исчерпывающе проверены. Однако её отношения с коллегами, особенно с Морисом Уилкинсом, были напряженными, что усложняло обмен информацией. Кроме того, ей приходилось сталкиваться с неписаными правилами того времени, когда женщинам в науке было гораздо сложнее получить признание и равное положение. Её данные, к сожалению, были переданы Уотсону и Крику без её ведома или прямого согласия, что является одним из самых спорных моментов в этой истории. Франклин умерла от рака в 1958 году, так и не дожив до получения Нобелевской премии, которая в 1962 году была присуждена Уотсону, Крику и Уилкинсу.

Морис Уилкинс: Физик-биофизик, Морис Уилкинс также работал в Королевском колледже и был руководителем проекта по изучению ДНК методом рентгеновской дифракции. Он сыграл ключевую роль в получении высококачественных волокон ДНК для рентгеновских исследований и в сотрудничестве с Франклин. Именно Уилкинс показал Уотсону «Фотографию 51» Франклин, когда тот посетил Королевский колледж. Хотя Уилкинс также внес значительный вклад в рентгеноструктурный анализ ДНК, его роль часто затмевается драмой вокруг Франклин и триумфом Уотсона и Крика. Он, как и Франклин, был приверженцем экспериментального подхода и стремился к точным измерениям.

Таким образом, открытие структуры ДНК было результатом коллективного труда, сложного взаимодействия и, порой, ожесточенной конкуренции между лабораториями. Каждый из этих ученых внес незаменимый вклад, а их работы, объединенные гением Уотсона и Крика, привели к одному из величайших прорывов в истории науки.

Ключи к коду жизни: научные прорывы, приведшие к двойной спирали (рентгенография, правила Чаргаффа)

Задолго до того, как Уотсон и Крик представили свою модель двойной спирали, ученые по всему миру собирали важные фрагменты головоломки, которые в итоге позволили увидеть полную картину. Два из наиболее значимых ключей к разгадке кода жизни были получены с помощью рентгеновской дифракции и биохимического анализа нуклеиновых кислот.

Рентгеновская дифракция (рентгенография): Этот метод является мощным инструментом для определения атомной и молекулярной структуры кристаллического вещества. Когда рентгеновские лучи проходят через упорядоченную структуру (например, волокна ДНК), они рассеиваются атомами этой структуры и создают характерный дифракционный узор на фотопленке или детекторе. Анализируя этот узор, ученые могут восстановить трехмерное расположение атомов в молекуле. Розалинд Франклин и Морис Уилкинс были пионерами в применении этого метода к ДНК. Их высококачественные рентгеновские снимки ДНК, особенно знаменитая «Фотография 51», предоставили критически важные геометрические данные. Х-образный паттерн на снимке однозначно указывал на спиральную структуру. Размеры и затемнения на снимке позволили точно определить диаметр спирали и расстояние между повторяющимися элементами (например, парами оснований) вдоль оси. Это была не просто красивая картинка; это был точный набор данных, указывающих на определённые параметры молекулы, которые Уотсон и Крик использовали для построения своей модели.

Представьте, что вы видите тень от сложного объекта, но не видите сам объект. Рентгеновская дифракция позволяет «видеть» структуру, анализируя эти тени – или, точнее, паттерны рассеяния. «Фотография 51» Франклин была настолько четкой и информативной, что буквально кричала о двойной спирали, о её размерах и даже о том, что фосфатные группы находятся снаружи, а азотистые основания — внутри.

Правила Чаргаффа: В начале 1950-х годов австрийский биохимик Эрвин Чаргафф, используя методы хроматографии для анализа состава ДНК, сделал ряд удивительных открытий, которые позже стали известны как «правила Чаргаффа». Он обнаружил, что в ДНК из разных организмов (от бактерий до человека) количество аденина (А) всегда примерно равно количеству тимина (Т), а количество гуанина (Г) всегда примерно равно количеству цитозина (Ц). При этом соотношение (А+Т)/(Г+Ц) могло сильно варьироваться между видами. Эти правила были ошеломляющими, поскольку не было очевидной причины, почему эти основания должны были быть в таких равных пропорциях. Для Уотсона и Крика эти правила стали ещё одним решающим ключом. Они не просто подтвердили, что ДНК не является случайным полимером из четырех мономеров; они настоятельно указывали на специфическое попарное взаимодействие оснований.

Неудачные попытки и триумф: Важно упомянуть, что не все попытки разгадать структуру ДНК были успешными. Например, выдающийся американский химик Лайнус Полинг, уже открывший альфа-спираль в белках, предложил свою собственную модель ДНК — тройную спираль, в которой фосфатные группы находились внутри. Однако эта модель была химически невозможна, так как отрицательно заряженные фосфаты отталкивались бы друг от друга, делая структуру нестабильной. Эта ошибка Полинга подчеркнула важность не только интуиции, но и строгого соблюдения химических принципов при построении моделей.

Именно синтез этих данных — рентгеновских снимков, указывающих на спиральную структуру с определёнными размерами, и правил Чаргаффа, диктующих специфическое попарное взаимодействие оснований — позволил Уотсону и Крику совершить свой прорыв. Они построили модель, где две полинуклеотидные цепи закручены вокруг общей оси в виде двойной спирали. Сахарно-фосфатные остовы образуют «перила» лестницы, а азотистые основания — «ступени», соединяясь друг с другом водородными связями (А с Т, Г с Ц). Эта модель не только объясняла все известные на тот момент данные, но и, что самое важное, сразу же давала ключ к пониманию того, как ДНК может копировать себя — каждая цепь служит матрицей для синтеза новой комплементарной цепи. Это было озарение, которое изменило биологию навсегда.

Наследие двойной спирали: как открытие ДНК повлияло на нашу жизнь сегодня

Открытие двойной спирали ДНК в 1953 году было подобно запуску цепной реакции, которая кардинально изменила не только науку, но и многие аспекты повседневной жизни человека. Это событие стало отправной точкой для целой новой дисциплины – молекулярной биологии, которая изучает биологические процессы на молекулярном уровне. До этого момента генетика была в значительной степени абстрактной наукой, но с пониманием структуры ДНК она стала осязаемой и поддающейся манипуляции.

Революция в понимании жизни: Самое непосредственное последствие — это понимание фундаментальных процессов жизни. Модель двойной спирали мгновенно объяснила, как ДНК может точно копировать себя (репликация), передавая генетическую информацию из поколения в поколение. Она также дала подсказки о том, как информация, закодированная в последовательности оснований, может быть считана для создания белков (транскрипция и трансляция) — центральная догма молекулярной биологии. Внезапно «ген» из абстрактной единицы наследственности превратился в конкретную последовательность нуклеотидов, которую можно изучать, изменять и даже синтезировать.

Биотехнология и генная инженерия: Понимание структуры ДНК открыло двери в мир биотехнологий. В 1970-х годах были разработаны методы рекомбинантной ДНК, позволяющие вырезать фрагменты ДНК из одного организма и вставлять их в другой. Это привело к созданию генетически модифицированных организмов (ГМО), способных производить инсулин, вакцины, ферменты и другие ценные белки. Сегодня генная инженерия достигла небывалых высот благодаря таким инструментам, как CRISPR-Cas9, позволяющим «редактировать» геном с беспрецедентной точностью. Это открывает возможности для исправления генетических дефектов, создания растений с улучшенными свойствами и даже борьбы с вредителями.

Медицина будущего уже здесь: Влияние на медицину оказалось поистине колоссальным. Полимеразная цепная реакция (ПЦР), основанная на принципах репликации ДНК, стала краеугольным камнем современной диагностики. С её помощью можно быстро и точно выявлять инфекционные заболевания (например, COVID-19, ВИЧ), генетические нарушения, а также использовать её в криминалистике. Разработка персонализированной медицины, где лечение подбирается индивидуально для каждого пациента на основе его уникального генетического профиля, стала реальностью. Генная терапия, направленная на исправление или замену дефектных генов для лечения таких заболеваний, как муковисцидоз, серповидноклеточная анемия и некоторые формы рака, активно развивается и уже приносит результаты.

Криминалистика: Дактилоскопия ДНК (DNA fingerprinting), разработанная Алеком Джеффрисом, произвела революцию в судебной экспертизе. Теперь по мельчайшим образцам биологического материала (капля крови, волос, слюна) можно идентифицировать преступника с очень высокой степенью точности или, наоборот, доказать невиновность. Это изменило ход бесчисленных расследований и обеспечило справедливость.

Сельское хозяйство: В сельском хозяйстве генная инженерия позволяет создавать культуры, устойчивые к вредителям, болезням, засухе или гербицидам, а также растения с повышенной питательной ценностью. Хотя использование ГМО вызывает определенные дискуссии, их потенциал для обеспечения продовольственной безопасности в условиях растущего населения планеты огромен.

Конечно, с такими мощными технологиями возникли и этические вопросы: от беспокойства по поводу «дизайнерских детей» и генетической дискриминации до вопросов о владении генетической информацией и её использовании. Однако, несмотря на эти вызовы, нельзя отрицать, что открытие ДНК изменило мир к лучшему, предложив нам беспрецедентные возможности для понимания и улучшения жизни.

Что дальше? Будущее генетики после открытия ДНК

Открытие двойной спирали ДНК было лишь первым аккордом в симфонии генетики. Последующие десятилетия принесли бурный рост знаний и технологий, и будущее обещает быть ещё более захватывающим. От проекта «Геном человека» до новых горизонтов в редактировании генов и синтетической биологии, генетика продолжает переписывать наши представления о жизни и её возможностях.

Эра геномики: Завершение проекта «Геном человека» в 2003 году, который расшифровал полную последовательность ДНК человека, стало вехой. Теперь секвенирование геномов отдельных людей и целых популяций стало доступным и относительно недорогим. Это открывает путь к глубокому пониманию генетических основ здоровья и болезней, эволюции и даже индивидуальных черт характера. Популяционная геномика помогает понять распространение заболеваний, миграции древних народов и адаптацию к различным условиям окружающей среды. Создаются огромные биобанки, хранящие генетические данные и образцы миллионов людей, что позволяет проводить масштабные исследования, которые ранее были невозможны.

Эпигенетика: Помимо самой последовательности ДНК, ученые активно изучают эпигенетику — изменения в экспрессии генов, которые не связаны с изменением самой последовательности нуклеотидов, но могут наследоваться. Это механизмы, которые «включают» или «выключают» гены в ответ на факторы окружающей среды, диету, стресс. Понимание эпигенетических механизмов открывает новые пути для лечения болезней и понимания того, как образ жизни влияет на наше здоровье и здоровье наших потомков.

Синтетическая биология: Это одна из самых молодых и перспективных областей, которая стремится проектировать и строить новые биологические системы или перепрограммировать существующие для полезных целей. Это может включать создание микроорганизмов, производящих биотопливо или лекарства, или даже разработку новых форм жизни с заданными свойствами. Использование ДНК как строительного материала для создания наноструктур или даже «ДНК-компьютеров» — это уже не научная фантастика, а активно развивающееся направление.

Персонализированная медицина и терапия: В будущем мы увидим ещё более точную персонализированную медицину, где лекарства и терапия будут подбираться с учётом не только генома пациента, но и его эпигенома, микробиома и образа жизни. Генная терапия станет рутиной для лечения многих заболеваний, а редактирование генов позволит корректировать генетические дефекты ещё на стадии эмбриона. Исследователи активно работают над новыми подходами к лечению рака, нейродегенеративных заболеваний и возрастных изменений, используя генетические инструменты.

Этические и социальные вызовы: Вместе с беспрецедентными возможностями приходят и серьезные этические вопросы. Как обеспечить генетическую конфиденциальность? Каковы границы редактирования человеческого генома, особенно когда речь идет о наследственных изменениях? Как избежать «генетической дискриминации»? Как гарантировать, что новые генетические технологии будут доступны всем, а не только избранным? Эти вопросы требуют активного диалога между учеными, политиками, этиками и обществом в целом.

Будущее генетики обещает быть временем беспрецедентных открытий и трансформаций. От понимания основ старения до разработки методов лечения неизлечимых болезней, от создания новых материалов до более глубокого понимания нашей собственной эволюции — двойная спираль ДНК продолжает раскрывать свои секреты, ведя нас к новым горизонтам знаний и возможностей. История только начинается.