В лабиринтах прошлого, где каждый шорох мог быть следом преступника, а каждая улика — лишь тень истины, человечество искало надежный способ идентификации. Долгие века люди полагались на свидетельские показания, силу, убеждение или даже пытки, чтобы раскрыть тайны преступлений. Однако, как часто бывает, самое простое и гениальное решение оказалось у нас под самым носом — на кончиках пальцев. Речь идет о дактилоскопии, науке, которая превратила мельчайшие узоры на наших подушечках в мощнейший инструмент в руках криминалистов.

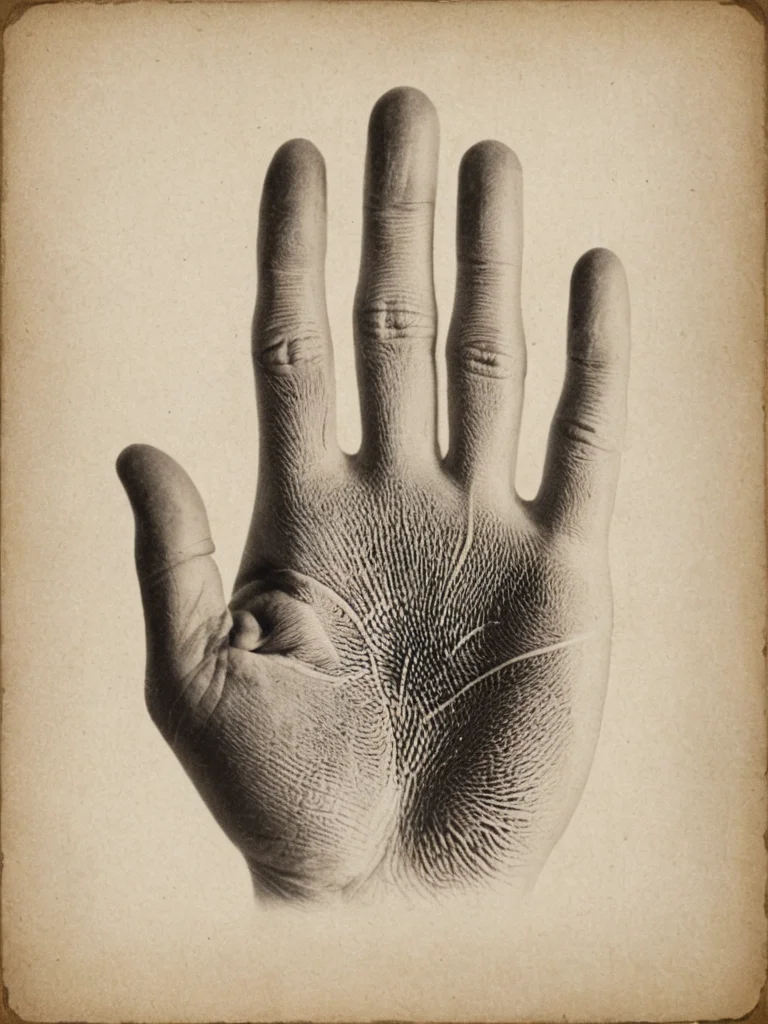

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши отпечатки пальцев абсолютно уникальны? Почему даже у однояйцевых близнецов, обладающих схожей ДНК, узоры на пальцах различны? Это не просто прихоть природы, а результат сложнейших процессов, происходящих еще до нашего рождения. Отпечатки пальцев — это не что иное, как рельефные узоры, образованные вершинами (поверхностный слой) и впадинами (основание) эпидермиса на подушечках пальцев. Эти узоры формируются под воздействием множества факторов: генетики, внутриутробного развития, давления амниотической жидкости, положения плода и даже случайных прикосновений к стенкам матки. Все это создает неповторимую комбинацию линий, петель, завитков и точек — папиллярных узоров, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с пятого месяца внутриутробного развития и заканчивая полной деградацией тканей после смерти.

История формирования этих узоров начинается еще на этапе формирования нервной системы и кожи. Рост пальцевых подушечек и развитие нервных окончаний стимулируют рост и формирование этих рельефных структур. Влияние внешней среды в утробе матери, такое как движение плода, давление, изменение плотности амниотической жидкости, приводит к случайным флуктуациям в процессе формирования эпидермиса. Эти флуктуации и создают ту самую уникальность, которая делает дактилоскопию столь надежной. Ни один идентичный отпечаток пальца не был обнаружен у двух разных людей, даже если их ДНК была бы абсолютно идентична. Это делает папиллярные узоры своего рода «автографом» природы, зашифрованным в мельчайших деталях.

Основные типы папиллярных узоров

- Дуги (Arcus): Это узоры, в которых линии идут от одного края подушечки пальца к другому, образуя небольшую возвышенность в центре. Они не имеют дельты (точки, где сливаются две линии) или имеют ее только в одном месте, расположенном на линии, соединяющей один край подушечки с другим. Дуги бывают простыми (без каких-либо особенностей) и шатровыми (с острым углом в центре).

- Петли (Loop): Этот тип узора характеризуется наличием одной или двух дельт. Линии в петле входят с одной стороны подушечки, изгибаются и уходят с той же стороны. Петли, в свою очередь, делятся на радиальные (направленные к большому пальцу) и локтевые (направленные к мизинцу). Локтевые петли встречаются гораздо чаще.

- Завитки (Whorl): Узоры этого типа имеют две или более дельты. Линии здесь закручиваются вокруг центральной точки, образуя более сложный узор. Завитки могут быть простыми (круговыми), спиральными, миндалевидными или овальными.

Однако, кроме этих основных типов, существует еще множество подтипов и вариаций, а также индивидуальные особенности — такие как мелкие точки, прерывистые линии, слияния и разветвления — которые делают каждый отпечаток поистине неповторимым. Именно эти мельчайшие детали, недоступные глазу без специальной техники, и являются ключевыми для идентификации.

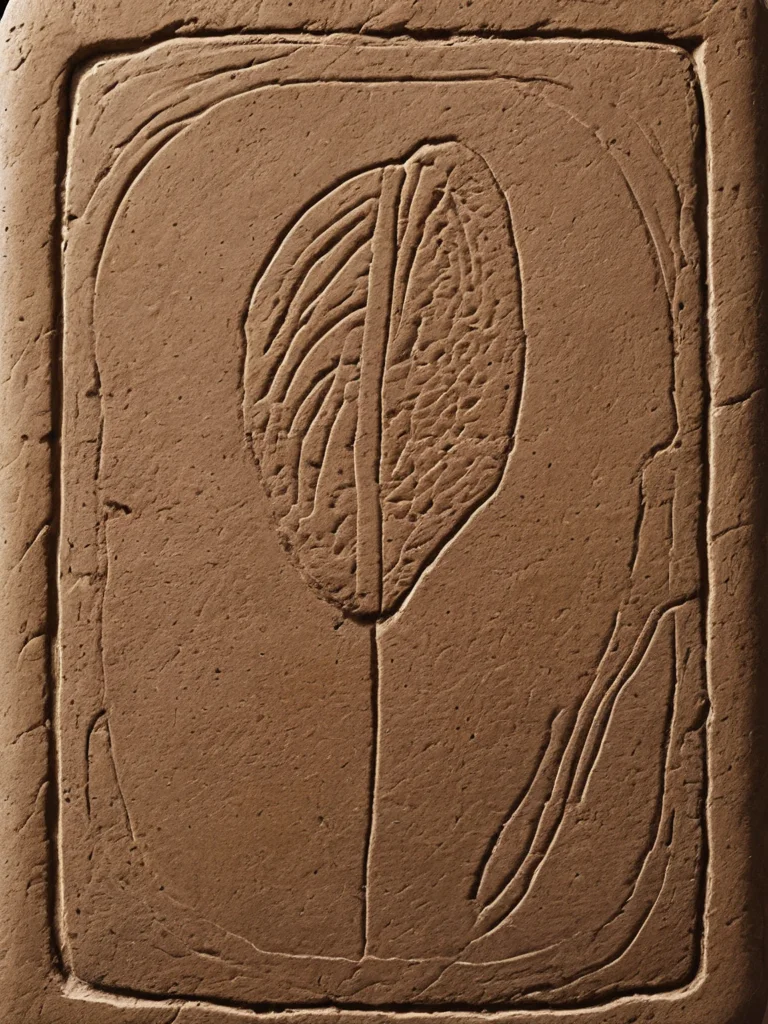

От глиняных табличек до цифровых баз: история становления дактилоскопии

История использования отпечатков пальцев как средства идентификации уходит корнями в глубокую древность. Археологические находки свидетельствуют о том, что люди интуитивно понимали уникальность отпечатков. Еще в древнем Вавилоне, около 4000 лет назад, отпечатки пальцев использовались для придания юридической силы глиняным табличкам, которые служили своего рода договорами или свидетельствами. Они ставились рядом с подписью, подтверждая подлинность документа. Найдены также отпечатки на глиняных пломбах, которые использовались для опечатывания товаров.

В древнем Китае, примерно в VII веке, отпечатки пальцев также применялись для удостоверения личности. Исторические хроники упоминают случаи, когда отпечатки использовались при заключении договоров, а также в криминалистических расследованиях. Например, есть сведения об использовании отпечатков пальцев для опознания человека, совершившего кражу. Одна из самых известных историй связана с использованием отпечатков пальцев для идентификации человека, пытавшегося избежать наказания, оставив чужие отпечатки на месте преступления. Однако, тогда еще не существовало систематической классификации и методов анализа, что ограничивало возможности применения этой технологии.

На Западе же понимание ценности отпечатков пальцев пришло гораздо позже. В XVII веке ученые начали активно изучать строение человеческой кожи. Одним из первых, кто подробно описал папиллярные узоры, был итальянский врач и анатом Марчелло Мальпиги. В 1686 году он исследовал структуру кожи кончиков пальцев под микроскопом и отметил наличие характерных узоров. Мальпиги даже предложил использовать их для идентификации, но его идеи не получили широкого распространения в те времена.

В XIX веке, с развитием науки и криминалистики, интерес к отпечаткам пальцев возродился. Английский колониальный чиновник в Индии, сэр Уильям Гершель, в 1858 году начал использовать отпечатки пальцев для идентификации заключенных и для удостоверения личности работников. Он обнаружил, что отпечатки пальцев остаются неизменными на протяжении всей жизни, и начал собирать образцы. Гершель также внедрил систему регистрации отпечатков для предотвращения подделки документов и обеспечения надежности сделок. Его работа, хотя и практическая, заложила основы для дальнейших исследований.

Независимо от Гершеля, японский ученый Генри Фолдс, работавший в Токио, также активно исследовал дактилоскопию. В 1880 году он опубликовал статью, в которой предлагал использовать отпечатки пальцев в криминалистике. Фолдс успешно применил дактилоскопию для раскрытия кражи в одной из больниц Токио, найдя отпечаток руки на стене, который помог идентифицировать преступника. Именно Фолдс считается одним из пионеров современной дактилоскопии, благодаря своим научным исследованиям и практическим применениям.

Следующим важным шагом стало создание системы классификации отпечатков пальцев. Аргентинский полицейский Хуан Вучетич в 1891 году разработал собственную классификационную систему, основанную на рисунках узоров (дуги, петли, завитки). Его система оказалась очень эффективной и была принята в Аргентине, а затем и в других странах Латинской Америки. Вучетич первым в мире стал использовать дактилоскопию в качестве основного метода идентификации в полицейской практике.

В конце XIX века английский ученый и полицейский, сэр Фрэнсис Гальтон, продолжил исследования в области дактилоскопии. Он подтвердил уникальность отпечатков пальцев и разработал более совершенную систему их классификации, основанную на анализе трех основных признаков: дуг, петель и завитков. Гальтон также исследовал возможность наследования отпечатков пальцев и их связь с расовыми признаками, хотя эти исследования не подтвердились. Его работы, опубликованные в книге «Отпечатки пальцев» (1892), заложили научную основу для дактилоскопии и были широко признаны криминалистами всего мира.

После Гальтона, английский полицейский Эдвард Генри, работавший в Индии, доработал классификационную систему Гальтона, создав так называемую «Систему Генри». Эта система стала международным стандартом для классификации и сравнения отпечатков пальцев на долгие десятилетия и до сих пор используется в модифицированном виде. Система Генри позволила систематизировать огромные объемы дактилоскопических данных и сделала возможным создание национальных и международных дактилоскопических учетов.

Как снимают и анализируют отпечатки пальцев: от места преступления до лаборатории

Процесс дактилоскопической экспертизы начинается непосредственно на месте происшествия. Задача криминалистов — обнаружить, зафиксировать и изъять следы пальцев, которые могут оставить преступники. Эти следы бывают двух видов: видимые и скрытые. Видимые следы, как правило, остаются на гладких поверхностях, таких как стекло, металл, полированные поверхности мебели, и могут быть видны невооруженным глазом. Они образуются благодаря потожировому веществу, которое выделяют потовые железы на пальцах, и при контакте с пылью, грязью, кровью или краской становятся отчетливо различимыми.

Скрытые следы, напротив, не видны невооруженным глазу. Они образуются потожировым веществом, которое остается на поверхности при прикосновении. Для их обнаружения используются специальные методы и реагенты. Один из наиболее распространенных методов — это использование дактилоскопических порошков. Эти порошки, как правило, угольно-черные или серебристо-белые, наносятся на поверхность с помощью мягких кистей. Порошок прилипает к потожировому веществу, делая след видимым. После этого след аккуратно фотографируется и снимается с помощью клейкой ленты, которая переносится на специальный дактилоскопический бланк.

Существуют и другие методы проявления скрытых следов. Например, применение химических реагентов, таких как нингидрин, который реагирует с аминокислотами, содержащимися в потожировом веществе, и окрашивает след в фиолетовый цвет. Этот метод особенно эффективен для проявления следов на бумаге и картоне. Для проявления следов на гладких, непористых поверхностях, таких как стекло или пластик, могут использоваться цианакрилатные пары (суперклей). Пары клея вступают в реакцию с потожировым веществом, образуя белый налет, который делает след видимым. Этот метод также позволяет зафиксировать след методом фотографирования.

После того как следы обнаружены и зафиксированы, они поступают в лабораторию для детального анализа. Здесь эксперты-дактилоскописты используют микроскопы и специальное оборудование для изучения индивидуальных признаков отпечатка. Они сравнивают обнаруженный след с имеющимися в базе данных отпечатками или с отпечатками подозреваемых. Основное внимание уделяется так называемым «минуциям» — уникальным деталям папиллярного узора: окончаниям и разветвлениям линий, их форме, расположению и количеству.

Процесс сравнения отпечатков

- Выявление основных признаков: Эксперт сначала определяет тип узора (дуга, петля, завиток) и его расположение.

- Поиск минуций: Затем начинается детальный анализ, в ходе которого выявляются и отмечаются все имеющиеся минуции: разветвления линий (бифуркации), окончания линий (терминации), точки, мостики, острова и другие особенности.

- Сравнение: Обнаруженный след сравнивается с образцом отпечатка пальца подозреваемого или с записями в дактилоскопической базе данных. Сравнение проводится путем сопоставления положения и типа минуций, их количества и взаимного расположения.

- Вывод: Если между сравниваемыми отпечатками обнаружено достаточное количество совпадающих минуций, расположенных в одном и том же порядке, и нет противоречащих признаков, эксперт делает вывод об их совпадении. Точное число «совпадающих» минуций, необходимое для идентификации, может варьироваться в разных юрисдикциях и зависит от качества следа и экспертизы.

Современные технологии, такие как автоматизированные дактилоскопические информационные системы (АДИС), значительно ускоряют процесс поиска и сравнения отпечатков. Эти системы используют алгоритмы для анализа и сравнения изображений отпечатков пальцев, позволяя за считанные минуты просмотреть миллионы записей в базе данных. Это превращает дактилоскопию из трудоемкого процесса в высокотехнологичный инструмент, способный решать задачи невиданной ранее сложности.

Дактилоскопия в кино и реальности: мифы и факты о применении отпечатков

В мире кино и популярной культуры дактилоскопия часто предстает как некий волшебный инструмент, способный мгновенно вычислять преступников. Мы видим, как герои одним движением пальца сканируют любое помещение и получают точный результат. Однако реальность, как это часто бывает, гораздо сложнее и прозаичнее. Давайте разберемся, какие мифы существуют вокруг этой науки и что на самом деле происходит в криминалистике.

Миф 1: Отпечатки пальцев всегда идеально видны.

На самом деле, обнаружить четкий, пригодный для идентификации отпечаток пальца — большая редкость. Чаще всего следы бывают смазанными, неполными или оставленными на неидеальных поверхностях. Многое зависит от материала, на котором оставлен след, от состояния кожи человека (сухая, влажная, загрязненная) и от силы нажима. Например, след на ткани или шершавой поверхности практически невозможно получить.

Миф 2: Отпечатки пальцев можно стереть, надев перчатки.

Это, пожалуй, самый распространенный и, в то же время, самый легко опровергаемый миф. Преступники действительно часто используют перчатки, чтобы не оставить своих отпечатков. Однако, во-первых, перчатки не всегда совершенны. Они могут порваться, соскользнуть, или преступник может снять их на короткое время. Во-вторых, преступники часто оставляют отпечатки на предметах, с которыми они контактировали до или после совершения преступления, например, на ручках дверей, выключателях, стаканах, телефонных аппаратах, даже на одежде. И, в-третьих, иногда преступники, забыв о перчатках, прикасаются к поверхностям голыми руками, особенно если действуют в спешке.

Миф 3: Любой отпечаток пальца можно мгновенно сравнить с базой данных.

В кино это происходит за секунды: отпечаток на экране, и тут же появляется фото преступника. В реальности же процесс сравнения требует времени. Сначала след должен быть обнаружен, зафиксирован, отправлен в лабораторию, обработан, а затем сравнен с базой данных. Даже с использованием автоматизированных систем, процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от загруженности системы и сложности поиска.

Миф 4: Отпечатки пальцев — это 100% гарантия личности.

Хотя дактилоскопия считается одной из самых надежных методов идентификации, она не является абсолютной. Эксперты-криминалисты могут допускать ошибки, как и любая другая человеческая деятельность. К тому же, в редких случаях могут возникать совпадения между отпечатками разных людей, особенно если сравниваются неполные или некачественные следы. Именно поэтому современные криминалистические расследования редко полагаются только на один вид доказательств.

Реальность:

Несмотря на мифы, дактилоскопия остается одним из важнейших инструментов криминалистов. Она помогает не только идентифицировать преступников, но и установить личности жертв, а также подтвердить или опровергнуть присутствие определенных лиц на месте преступления. Например, история с эксгумацией тел и идентификацией по отпечаткам пальцев после крушения самолета, или случаи, когда следы пальцев на оружии становились решающим доказательством в деле. В настоящее время дактилоскопические базы данных существуют во многих странах мира, и их постоянно пополняют. Развитие технологий идет вперед, делая процесс идентификации все более точным и быстрым.

Будущее дактилоскопии: новые технологии и перспективы в криминалистике

Дактилоскопия, как наука, не стоит на месте. Исследователи и криминалисты постоянно работают над совершенствованием методов обнаружения, анализа и хранения отпечатков пальцев. Будущее дактилоскопии обещает быть еще более захватывающим, благодаря развитию новых технологий, которые расширяют границы ее применения.

Новые методы обнаружения и анализа:

- Мультиспектральная визуализация: Эта технология позволяет получать высококачественные изображения отпечатков пальцев, даже на сложных и текстурированных поверхностях, а также обнаруживать следы, которые ранее были невидимы. Она использует различные диапазоны света для выявления потожировых остатков, делая их более контрастными и различимыми.

- Новые химические реагенты: Ведутся разработки новых, более чувствительных и специфичных химических реагентов, которые смогут обнаруживать отпечатки пальцев, оставленные на различных типах поверхностей, включая пористые и загрязненные. Некоторые из этих реагентов способны проявлять следы, оставленные всего лишь несколькими минутами назад.

- 3D-сканирование: Разрабатываются методы 3D-сканирования отпечатков пальцев, которые позволят сохранять не только плоское изображение, но и рельеф поверхности. Это может быть особенно полезно при анализе сложных, трехмерных объектов, на которых оставлены следы.

- Анализ ДНК из отпечатков: Ученые активно работают над методами извлечения ДНК непосредственно из остатков потожирового вещества, содержащегося в отпечатках пальцев. Это открывает новые возможности для идентификации, особенно в случаях, когда нет других образцов ДНК.

Расширение дактилоскопических баз данных:

Продолжается работа над созданием и расширением национальных и международных дактилоскопических баз данных. Интеграция этих баз и разработка более совершенных алгоритмов поиска позволяют быстро находить совпадения между следами, обнаруженными на месте преступления, и данными лиц, находящихся в базе.

Перспективы в области биометрии:

Отпечатки пальцев все чаще используются не только в криминалистике, но и в сфере биометрической идентификации. Мобильные телефоны, системы контроля доступа, банковские терминалы — везде, где требуется быстрая и надежная аутентификация, используются сканеры отпечатков пальцев. Развитие технологий делает эти устройства все более точными и безопасными.

Этические и правовые аспекты:

С развитием дактилоскопии и увеличением объемов собираемых данных возникают и новые этические и правовые вопросы. Обеспечение конфиденциальности данных, защита от несанкционированного доступа и предотвращение злоупотреблений — все это требует тщательной проработки и законодательного регулирования. Важно найти баланс между эффективностью правоохранительных органов и защитой прав и свобод граждан.

Таким образом, дактилоскопия, пройдя путь от древних глиняных табличек до современных цифровых систем, остается одним из самых надежных и мощных инструментов в руках криминалистов. Ее способность устанавливать неоспоримую связь между человеком и оставленным следом делает ее поистине бесценной в борьбе с преступностью.