Сердце — это удивительный орган, который работает как надежный насос, неустанно перекачивая кровь по всему телу. Его ритмичное биение — это сама жизнь, но что скрывается за этим непрерывным процессом? Как врачи смогли заглянуть внутрь этого сложного механизма и понять, насколько хорошо он функционирует? Ответ кроется в одном из самых важных диагностических инструментов современной медицины — электрокардиографе (ЭКГ). Это не просто прибор, а настоящее окно в мир электрической активности вашего сердца, позволяющее «услышать» его работу и выявить множество заболеваний на ранних стадиях. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие, чтобы понять, как человечество научилось «слушать» сердце, и как этот метод стал неотъемлемой частью нашей жизни.

ЭКГ: как врачи научились «слушать» сердце — краткий экскурс в историю

Понимание того, как работает сердце, занимало умы ученых и врачей на протяжении веков. Еще в древности люди знали о существовании пульса и его связи с сердцем, но истинная природа сердечных сокращений оставалась загадкой. Первые попытки осмыслить работу сердца сводились к наблюдениям за его внешними проявлениями: пульсом, цветом кожи, дыханием. Великий древнегреческий врач Гиппократ, например, описывал некоторые симптомы сердечных заболеваний, но не имел представления об их механизмах. Средневековые медики продолжали развивать эти наблюдения, но истинный прорыв стал возможен только с развитием физики и пониманием электрической природы жизни.

Осознание того, что живые организмы обладают электрическими свойствами, начало формироваться в XVIII веке. Работы Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, который демонстрировал сокращение мышц лягушки под воздействием электрического тока, положили начало новому направлению — электрофизиологии. Гальвани предположил, что живые существа вырабатывают «животное электричество». Хотя его теории были не совсем точны, его эксперименты неопровержимо доказали связь между электричеством и биологическими процессами. Это стало первым кирпичиком в фундаменте для понимания электрической активности сердца.

Однако сам по себе электрический ток, проходящий через тело, не был напрямую связан с сердцем до тех пор, пока ученые не начали исследовать его специфическое воздействие. К концу XIX века врачи и физиологи, такие как Август Вебер и его брат Эдуард Вебер, обнаружили, что при прикосновении к разным частям тела электрическими проводниками можно регистрировать слабые электрические токи. Они заметили, что эти токи меняются в соответствии с сердечным циклом. Это навело их на мысль, что сердце, как мышечный орган, должно генерировать электрические сигналы.

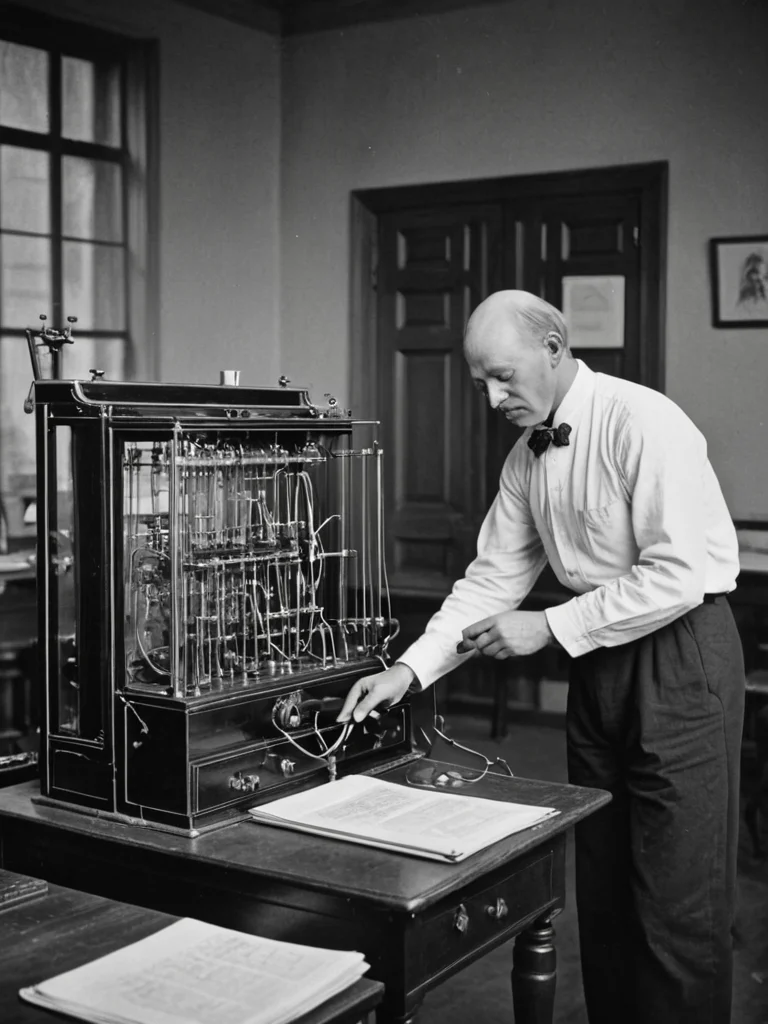

Одним из пионеров в этой области был Уиллем Эйнтховен, голландский физиолог и врач. Именно он в начале XX века создал первый электрокардиограф, который позволил регистрировать эти электрические сигналы с достаточной точностью. Эйнтховен, опираясь на работы своих предшественников и собственные исследования, разработал чувствительный прибор — струнный гальванометр. Этот прибор был настолько чувствителен, что мог улавливать крошечные электрические потенциалы, генерируемые сердцем и распространяющиеся по всему телу. Он даже смог идентифицировать специфические формы волн на записях, которые впоследствии стали известны как зубцы P, Q, R, S и T.

Развитие ЭКГ было неразрывно связано с прогрессом в электронике и технике. Ранние электрокардиографы были громоздкими и требовали высокой квалификации для их использования. Однако с течением времени приборы становились более компактными, точными и доступными. Изобретение транзисторов, а затем и микросхем, революционизировало электрокардиографию, позволив создавать портативные и высокопроизводительные устройства, которые мы видим сегодня. Таким образом, путь от первых наблюдений за пульсом до современных цифровых ЭКГ-аппаратов был долгим, но каждый шаг приближал нас к возможности «слушать» и понимать самое главное — сердцебиение человека.

Первые шаги к пониманию сердечных ритмов: от наблюдения к электричеству

История попыток понять, как работает сердце, уходит корнями в глубокую древность. Еще в работах Аристотеля можно найти упоминания о пульсе и его связи с сердцем. Древнегреческие врачи, такие как Гален, подробно описывали строение сердца и его роль в циркуляции крови, но их представления были основаны на механических аналогиях, а не на понимании физиологических процессов. Они воспринимали сердце скорее как резервуар, наполняющийся кровью, а не как мышечный насос, управляемый сложной системой.

В эпоху Возрождения и позже, с развитием анатомии, представления о сердце становились точнее. Уильям Гарвей в XVII веке совершил настоящую революцию, доказав, что кровь циркулирует по замкнутому кругу, и сердце выступает в роли насоса. Однако, даже понимая механику, никто еще не подозревал об электрической природе сердечного ритма. Врачи полагались на аускультацию — прослушивание звуков сердца с помощью стетоскопа, который изобрел Рене Лаэннек в начале XIX века. Стетоскоп позволил лучше слышать сердцебиение, выявлять шумы, но это все еще было «слушание» звуков, а не сигналов.

Настоящий переломный момент наступил с развитием электрофизиологии. В XVIII веке итальянский ученый Луиджи Гальвани проводил эксперименты с лягушачьими лапками, демонстрируя, что они сокращаются под действием электрического тока. Он выдвинул гипотезу о «животном электричестве», предполагая, что все живые существа обладают собственной электрической энергией. Хотя его теории были несколько ошибочными (на самом деле он регистрировал внешние токи, а не внутреннюю биоэлектрическую активность), его открытия пролили свет на фундаментальную связь между электричеством и мышечной функцией. Это было критически важно для последующих исследований сердца.

В XIX веке ученые начали активно исследовать электрические явления в живых организмах. В 1878 году британский физиолог Джон Бердон Сандерсон Холдейн и его коллега Александр Стюард наблюдали электрическую активность сердца у животных, используя чувствительные гальванометры. Они смогли зарегистрировать небольшие колебания электрического потенциала, возникающие при каждом сокращении сердца. Эти открытия подтвердили, что сердце, как и другие мышцы, обладает способностью генерировать электрические импульсы.

Дальнейшие исследования были направлены на то, чтобы научиться регистрировать эти слабые электрические сигналы с поверхности тела человека. Это оказалось сложной задачей, поскольку электрические потенциалы, генерируемые сердцем, очень малы и проходят через ткани тела, прежде чем достичь кожи. Требовались чрезвычайно чувствительные приборы, способные улавливать эти микроскопические изменения.

К концу XIX века несколько ученых, включая Уиллема Эйнтховена, работали над созданием таких приборов. Эйнтховен, голландский физиолог, был одержим идеей создания инструмента, который мог бы регистрировать электрическую активность сердца человека. Он понимал, что эти электрические сигналы отражают последовательность возбуждения сердечной мышцы и, следовательно, могут дать ценную информацию о работе сердца. Его неустанные усилия привели к созданию струнного гальванометра — первого функционального электрокардиографа, который позволил увидеть и проанализировать электрический «портрет» сердца.

Электрокардиография сегодня: как работает ЭКГ и что она показывает

Современная электрокардиография (ЭКГ) — это высокоточный и неинвазивный метод диагностики, который позволяет в режиме реального времени отслеживать электрическую активность сердца. В основе работы ЭКГ лежит принцип регистрации электрических импульсов, которые возникают в сердечной мышце при каждом ее сокращении. Эти импульсы распространяются по всему телу, и их можно уловить с помощью электродов, размещенных на поверхности кожи.

Сердце имеет собственную проводящую систему, которая генерирует и проводит электрические импульсы, управляя скоординированным сокращением предсердий и желудочков. Эти импульсы начинаются в синоатриальном узле (естественном водителе ритма) и распространяются по предсердиям, затем через атриовентрикулярный узел и пучок Гиса достигают желудочков. Каждый этап этого электрического процесса сопровождается изменениями электрического потенциала, которые и регистрируются электрокардиографом.

Как же происходит регистрация? На кожу пациента накладываются специальные электроды. Обычно используется 10 электродов: 4 на конечности (правая рука, левая рука, правая нога, левая нога) и 6 на грудную клетку. Эти электроды подключены к электрокардиографу — прибору, который усиливает и записывает электрические сигналы. В зависимости от того, какие электроды используются и как они расположены, формируются различные «отведения». Отведение — это, по сути, взгляд на электрическую активность сердца с определенной точки зрения.

Наиболее распространенным является 12-канальное ЭКГ, которое использует 10 электродов для создания 12 различных отведений. Эти отведения позволяют получить объемную картину электрической активности сердца, как бы «осматривая» его со всех сторон. Три стандартных отведения от конечностей (I, II, III) регистрируют разность потенциалов между двумя конечностями. Три усиленных униполярных отведения от конечностей (aVR, aVL, aVF) регистрируют разность потенциалов между одной конечностью и средней точкой, полученной от двух других. Шесть грудных отведений (V1-V6) позволяют детально изучить электрическую активность разных отделов сердца, особенно желудочков.

Современные электрокардиографы являются цифровыми. Они обрабатывают аналоговые сигналы от электродов, преобразуют их в цифровой формат и выводят на экран в виде графика. Этот график — кардиограмма — представляет собой серию волн, зубцов и интервалов, которые отражают различные фазы сердечного цикла. На кардиограмме можно увидеть:

- Зубец P: Отражает деполяризацию (электрическое возбуждение) предсердий, предшествующую их сокращению.

- Комплекс QRS: Представляет собой деполяризацию желудочков, самую мощную электрическую активность в сердце, которая приводит к их сокращению.

- Зубец T: Отражает реполяризацию (восстановление электрического состояния) желудочков после их сокращения.

- Интервалы и сегменты (PR, ST, QT): Эти промежутки времени между различными зубцами отражают скорость проведения импульсов через различные отделы сердца и длительность электрической активности.

ЭКГ позволяет выявлять множество патологий, таких как нарушения ритма (аритмии), ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), гипертрофия (увеличение) отделов сердца, нарушения проводимости, электролитные нарушения и многие другие. Это простой, быстрый и информативный метод, который доступен практически в любом медицинском учреждении.

Расшифровка ЭКГ: что означают зубцы, интервалы и сегменты на вашей кардиограмме

Сердечная мышца, сокращаясь, генерирует электрические импульсы. Эти импульсы распространяются по всему телу, и электрокардиограф улавливает их с помощью электродов. Результатом этой регистрации является электрокардиограмма — график, который показывает изменения электрического потенциала сердца во времени. Расшифровка этого графика — это настоящее искусство, требующее знаний и опыта, но понимание основных элементов позволяет оценить, что именно «рассказывает» нам сердце.

Основными элементами ЭКГ являются зубцы, сегменты и интервалы. Каждый из них отражает определенный этап электрической активности сердечной мышцы.

- Зубец P: Это первый небольшой положительный зубец, который появляется перед комплексом QRS. Он отражает процесс деполяризации предсердий — электрического возбуждения, которое запускает сокращение предсердий. Форма и длительность зубца P могут указывать на увеличение предсердий или нарушения их проводимости.

- Интервал PR (или PQ): Это время от начала деполяризации предсердий до начала деполяризации желудочков. Он включает в себя время прохождения импульса через предсердия, атриовентрикулярный узел и пучок Гиса. Увеличение этого интервала может свидетельствовать о замедлении проведения импульса в атриовентрикулярном узле, что является признаком атриовентрикулярной блокады.

- Комплекс QRS: Это самая заметная часть ЭКГ, состоящая из зубцов Q, R и S. Он отражает быструю деполяризацию желудочков, что приводит к их мощному сокращению и выбросу крови в артерии. Форма, амплитуда и длительность комплекса QRS очень важны для диагностики. Расширенный или деформированный комплекс QRS может указывать на инфаркт миокарда, гипертрофию желудочков или нарушения внутрижелудочковой проводимости.

- Сегмент ST: Это отрезок кривой между концом комплекса QRS и началом зубца T. В норме он изоэлектричен, то есть находится на нулевой линии. Подъем или смещение сегмента ST — один из важнейших признаков острого инфаркта миокарда.

- Зубец T: Этот зубец, как правило, положительный и следует за комплексом QRS. Он отражает процесс реполяризации желудочков — восстановление их электрического состояния после сокращения. Изменения формы или амплитуды зубца T могут указывать на ишемию миокарда, нарушения электролитного баланса (например, уровня калия) или другие состояния.

- Интервал QT: Это время от начала комплекса QRS до конца зубца T. Он отражает общую длительность электрической систолы желудочков. Увеличение интервала QT является фактором риска развития опасных нарушений ритма сердца.

Помимо этих основных элементов, врачи анализируют ритм сердечных сокращений (правильный или неправильный), частоту сердечных сокращений (норма, тахикардия, брадикардия), положение электрической оси сердца и другие параметры. Все эти данные, собранные воедино, позволяют составить полную картину состояния сердечно-сосудистой системы и поставить точный диагноз.

Например, при ишемической болезни сердца типичными изменениями на ЭКГ могут быть элевация (подъем) сегмента ST при инфаркте миокарда, депрессия (снижение) сегмента ST и отрицательный зубец T при стенокардии. При аритмиях можно увидеть неправильный сердечный ритм, пропущенные удары или, наоборот, слишком частые сокращения. Опытный врач-кардиолог или аритмолог способен «прочитать» все эти сигналы и определить причину нарушений, назначив соответствующее лечение.

ЭКГ: незаменимый инструмент для здоровья сердца — почему и когда ее назначают

Электрокардиография (ЭКГ) является краеугольным камнем современной кардиологии благодаря своей простоте, доступности, безопасности и высокой информативности. Это метод, который позволяет врачам неинвазивно оценивать электрическую активность сердца, выявлять широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний и контролировать эффективность проводимого лечения.

Почему ЭКГ так важна?

- Диагностика аритмий: ЭКГ — это золотой стандарт для выявления нарушений сердечного ритма. Она позволяет обнаружить как частые, так и редкие аритмии, оценить их характер и тяжесть.

- Выявление ишемической болезни сердца (ИБС): Изменения на ЭКГ, такие как элевация или депрессия сегмента ST, инверсия зубца T, являются ключевыми признаками острого инфаркта миокарда и стенокардии. ЭКГ помогает быстро диагностировать эти жизнеугрожающие состояния.

- Оценка состояния проводящей системы сердца: ЭКГ позволяет выявить блокады проведения импульсов на разных уровнях (например, атриовентрикулярные блокады, блокады ножек пучка Гиса), которые могут приводить к замедлению сердечного ритма или нарушению координации сокращений.

- Диагностика гипертрофии: Увеличение толщины стенок сердца (гипертрофия) предсердий или желудочков, вызванное, например, артериальной гипертензией или пороками сердца, также отражается на ЭКГ в виде специфических изменений комплекса QRS и зубцов.

- Мониторинг лечения: ЭКГ используется для контроля эффективности лечения сердечных заболеваний, особенно после инфаркта миокарда или при назначении антиаритмических препаратов.

- Скрининг: ЭКГ часто является частью плановых медицинских осмотров, особенно для людей старше 40 лет, спортсменов или лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, ожирение, сахарный диабет, наследственность).

Когда назначают ЭКГ?

Врачи назначают ЭКГ в самых разных клинических ситуациях:

- При жалобах пациента: Боль в груди, одышка, учащенное или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, головокружение, обмороки — все эти симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и требуют проведения ЭКГ.

- Перед хирургическими вмешательствами: ЭКГ является обязательным исследованием перед большинством операций, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы и минимизировать риски.

- При подозрении на сердечно-сосудистые заболевания: Врачи могут назначить ЭКГ при наличии факторов риска, таких как высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, ожирение, курение, или при семейном анамнезе сердечных заболеваний.

- Для контроля хронических заболеваний: Пациентам с диагностированными сердечными заболеваниями (например, ИБС, сердечная недостаточность, аритмии) ЭКГ может назначаться регулярно для мониторинга состояния и оценки эффективности терапии.

- При обследовании спортсменов: ЭКГ является важным инструментом для выявления скрытых сердечных патологий, которые могут представлять опасность при высоких физических нагрузках.

- В рамках диспансеризации: Регулярное прохождение ЭКГ, особенно с возрастом, помогает поддерживать здоровье сердца и своевременно выявлять возможные проблемы.

Таким образом, электрокардиограф стал поистине незаменимым инструментом в руках врачей. Он позволяет нам заглянуть в «электрическую душу» сердца, понять его ритм, оценить его силу и выявить скрытые угрозы. Благодаря изобретению ЭКГ и постоянному совершенствованию этого метода, медицина сделала огромный шаг вперед в борьбе за здоровье сердечно-сосудистой системы.